指名検索は、すでに広告主のサービスや商品を認知しているユーザーへのアプローチであるため、高い費用対効果が得られます。

一方で、競合の入札が増えたわけでもなく、除外キーワードも設定済み。コンバージョンは獲れているのに費用対効果が良くないというケースがありますよね。

そうしたときに見直したいのが、広告が「誰に対して」「どんな検索語句に対して」配信されているかという点です。

指名検索のはずなのに、自社とは関係の薄いキーワードにまで配信が広がっていたり、購入意欲の低いユーザーにまで届いていたりすると、無駄なクリックが積み重なり、効率が落ちてしまうことがあります。とくにサービス名単体での検索などは、ユーザーによって検索意図に幅が出やすいキーワードです。

そんな配信の“ブレ”を抑え、本来届けたい指名検索ユーザーに広告を表示しやすくするのが、Google広告の「ブランドの登録」機能です。

今回は、Google広告の指名検索キャンペーンにおける、ブランドの登録機能を活用した広告配信について、実際に導入してみた所感を含めて解説します。

目次

Google広告「ブランドの登録」機能とは?

「ブランドの登録」とは、選択したブランドに関する検索語句のみに検索広告を配信できるGoogle広告の機能です。

「ブランドの登録」は、Google広告の検索キャンペーンにおいて、広告主のブランドに関連する検索語句のみに広告配信を絞り込むことができます。

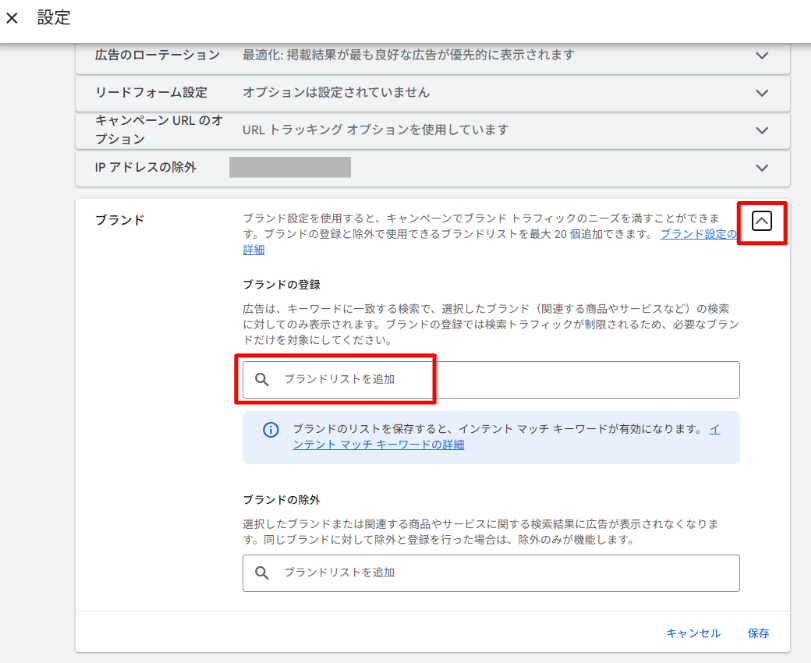

ブランドの登録は、以下の方法で適用が可能です。

まずはブランドの登録を適用したいキャンペーンの、設定(歯車マーク)を選択します。

設定画面を下までスクロールし、[ブランド]をクリックして展開します。すでにブランドリストを作成している場合は[ブランドリストを追加]から該当のブランドリストを選択、まだ作成していない場合は[ブランドリストを追加]から新規作成が可能です。

具体的な手順は以下のブログからご確認ください。

※「ブランドの登録」は、2025年第3四半期の初頭にかけて、AI MAX(ベータ版)の機能の一つとして扱われるようになっています。AI MAXは、すべての広告主に適用される予定です。

参考:検索キャンペーンにブランドの登録を適用する - Google 広告 ヘルプ

ブランドの登録は「インテントマッチ」のコントロール機能

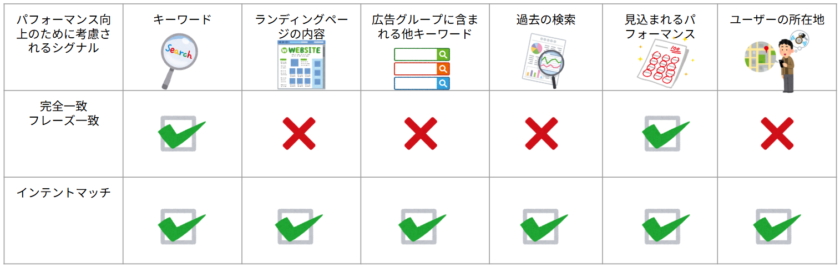

ブランド関連の検索結果への掲載だけであれば、通常通りキーワードを完全一致やフレーズ一致で登録すればいいのでは?という疑問が湧いてくるかと思います。ここで押さえておきたいのが、ブランドの登録は、キーワードのマッチタイプのうち、もっとも広がりの大きいインテントマッチの利用を前提としていることです。

インテントマッチは、完全一致やフレーズ一致では活用されない、次のような追加のシグナルを用いて興味関心や購買意向の高いユーザーにもアプローチできるのが特長です。

参考:キーワードのマッチタイプについて - Google 広告 ヘルプ

このようなシグナルが加味されることで、広告を「誰に届けるか」というターゲティング精度が向上し、同じ検索語句でも興味関心や購買意向の高いユーザーへ優先的にアプローチできるようになります。

よりコンバージョンにつながる指名検索に注力できる

一方で、インテントマッチはその拡張性がゆえ「意図しない検索語句への拡張」に悩まされるケースも少なくありません。意図せず競合他社のブランド名に表示されてしまい、除外対応に追われるという経験をしている広告運用者も多いのではないでしょうか。

「ブランドの登録」機能を利用することで、通常であれば意図しないキーワードへ配信してしまい、不要な広告費がかかったり、ブランド毀損につながるケースでも、あらかじめ登録した広告主のサービスや商品のブランドに関連する検索に表示する対象をコントロール可能となります。

加えて、コンバージョンまたはコンバージョン値に基づいたスマート自動入札を使っていることも前提条件となります。これにより、ブランド関連の検索の内、よりコンバージョンにつながる可能性の高いタイミングやユーザーに広告を届けやすくなります。逆にブランド検索であっても、コンバージョンの見込みが低い場合には費用を抑えることが期待できるのです。

こうした理由から、インテントマッチの恩恵を受けつつ、ブランド関連の検索に配信対象を限定できるのが「ブランドの登録」を用いる大きなメリットといえます。

指名検索での「ブランドの登録」が効果的なケース

ここでは、指名検索キャンペーンでの「ブランドの登録」機能の活用がどのようなケースで有効なのか、導入事例とあわせて解説します。

まずは、ブランドの登録の活用が特に有効な2つの場面を解説します。

意図しない検索語句への広がりを抑えたい場合

ブランド名が一般的な単語や略称と同じ場合、関連性の薄い検索語句にまで広告が表示されることがあります。

たとえば、以下のような例が挙げられます。

| 問題の種類 | 意図しない検索語句の例 | 解説 |

|---|---|---|

| 一般的な単語との重複 | 「next 意味」「basic 言語」 | ブランド名が一般的な名詞の場合、自社サービスとは全く無関係な文脈で検索された語句に表示されてしまう。 |

| 採用・IR関連 | 「〇〇 年収」「〇〇 株価」 | 広告のターゲットとは異なる求職者や投資家の検索に表示されてしまう。 |

| ネガティブな検索語句 | 「◯◯ やばい」「〇◯ 解約できない」 | ブランド毀損のリスクがあり、広告表示自体を避けたい語句に表示されてしまう。 |

このような場合、意図しない層への配信が増え、広告の無駄打ちやブランド毀損のリスクが生じます。除外キーワードの設定で意図しない語句への配信を抑制できますが、語句の種類が多いと設定に工数がかかるだけでなく、抜け漏れが発生しやすくなります。

そんなときに、ブランドの登録を活用することで、検索語句の広がりを適切にコントロールし、ブランドとの関連性が高く、コンバージョンにつながりやすい語句に絞って広告を表示できます。

同じ検索語句でも検索意図に幅がある場合

たとえば「◯◯ 評判」「◯◯ 口コミ」など、一見コンバージョンに近そうな検索語句でも、検索するユーザーの温度感には幅があります。

具体的には、以下のような例が挙げられます。

| 問題の種類 | 状況の例 | 解説 |

|---|---|---|

| 他社との類似サービス名 | ブランド名が「アーク」など | 様々なサービスで使われており、同じ表記でも無関係な文脈で検索された際に表示され、広告費の無駄打ちが発生している。 |

| BtoB・BtoCの意図混在 | 求人サイトや会計ソフトなど | 同じサービス名でもユーザーによって求める情報が異なるにも関わらず、広告文や遷移先が噛み合っていない。 |

| 検索意図のばらつき | 「〇〇 評判」「〇〇 口コミ」など | CV直前のユーザーと情報収集段階のユーザーが混在し、コンバージョン率が安定しない。 |

このように、同じ語句でもユーザーの意図が分かれやすい語句に対しては、広告がどの層に届くかによって成果が大きく変わってくるのが実情です。

「ブランドの登録」を用いることで、インテントマッチによる追加シグナルやスマート自動入札を用いることにより、同じ検索語句でもより購買意欲の高い検索に優先しての配信が期待できます。

実際にどのような変化があったのか、ある導入アカウントの成果をご紹介します。

成功事例:ECサイトによる購入意欲の高いユーザーへの配信

あるECサイトでは、指名検索キーワードには一定のクリック単価を設定し、安定的に運用を続けていました。しかし最近になって、明確に競合の動きがあるわけでもないのに、コンバージョン単価がじわじわと上昇。費用対効果が悪化し始めていました。

検索語句レポートを分析すると、購買意欲の低いユーザーによる検索への表示が一部で見られる一方、購入を前提とした検索語句(例:「◯◯ 分割払い」「◯◯ 納期」など)への配信が十分に届いていないこともわかってきました。

「除外」ではなく、“どこに届けるか”の精度を高める必要があると判断し、Google広告の「ブランドの登録」機能を導入しました。

具体的には以下のような成果が得られています。

- 表示回数:+60%

- クリック数:+55%

- コンバージョン数:+40%

- コンバージョン単価(CPO):-15%

これは、広告の表示対象がブランドに強く関係し、かつ購入意欲の高い語句に集中したことで、見込み度の高い検索に対する露出が拡大し、成果につながったと考えられます。

たとえば以下のような検索語句への配信が増加しました。

- 「◯◯ 分割払い」

- 「◯◯ 会員 メリット」

- 「◯◯ 納期」

こうした語句は、比較・検討段階を越えて購入の決断に近いユーザーが検索しやすく、高確度のコンバージョン層と言えます。クリック単価の設定により入札の範囲が限定されていましたが「ブランドの登録」機能の導入により、入札単価の柔軟性が高まり、不要な検索語句への露出は抑えながら露出の機会が増え、成果につながりました。

「ブランドの登録」が有効でないケース

ただし、すべてのケースで成果が見込めるわけではありません。こんな場合は、導入すべきでない、あるいは導入を慎重に検討すべきというケースを2つご紹介します。

ブランド検索のボリュームや検索意図の幅が小さい

効果的なケースでご紹介した「同じ検索語句でも検索意図に幅がある場合」とは逆のケースです。

たとえば、サービスの立ち上げ間もない指名検索が少ない中では「ブランドの登録」自体が行えないケースもあります。また、次のようなサービスでは検索する時点で目的がかなり限定されているため、検索意図のブレが少なくなります。

- 商品購入が即断型のEC商材

- ユーザー層が狭く専門的

逆に、求人・転職サイトや保険・不動産・住宅リフォームなどは検討期間も長く、意図が分かれやすい傾向にあります。

検索語句に応じて広告文や遷移先を細かく出し分けたい場合

たとえば、店舗型ビジネスで「ブランド名×地域名」など、検索語句ごとに明確な意図の違いがある場合は、広告文や遷移先を適切なものに設定することで、クリック率やコンバージョン率の改善が見込めます。

しかし、ブランドの登録機能を利用すると、キーワードのマッチタイプがインテントマッチに切り替わるため、検索語句単位で広告文や遷移先を出し分けたいなど、細かな制御が必要な場合は相性が悪いこともあります。こうしたケースでは、フレーズ一致や完全一致で広告グループを細かく設計し、検索語句に応じた訴求を丁寧に出し分けるアプローチのほうが適している可能性があります。

ただし、広告文の出し分けが必要な場合でも、他の機能と組み合わせることで、ブランドの登録機能を活用して成果を改善できる可能性もあります。

広告文のみ出し分けたい場合:「キーワード挿入機能」や「広告カスタマイザ」を活用

ブランドの登録を活用する際、広告文の出し分けさえできれば十分な場合、「キーワード挿入機能」や「広告カスタマイザ」の活用が効果的です。

広告文も遷移先も出し分けたい場合:「最終ページURLの拡張(ベータ版)」と「テキストのカスタマイズ(旧:自動作成アセット)を活用

「広告文も遷移先も出し分けたいが、ブランドの登録機能も活用したい」という場合は、AI MAXの機能「最終ページURLの拡張」と「テキストのカスタマイズ」の活用が効果的です。

(※2025年7月現在、AI MAXは一部のアカウントでのみ利用可能です)

- 最終ページURLの拡張

- パフォーマンスの向上が見込まれる場合、検索語句や広告グループのテーマに沿っている遷移先に自動で変更してくれます。URL除外を設定することで、遷移先の一定の制御もできます。

参考:About Final URL expansion in Search (beta) - Google 広告 ヘルプ

ただし、この機能を使用するには、次に紹介するテキストのカスタマイズも有効にする必要があります。

- パフォーマンスの向上が見込まれる場合、検索語句や広告グループのテーマに沿っている遷移先に自動で変更してくれます。URL除外を設定することで、遷移先の一定の制御もできます。

- テキストのカスタマイズ

- 「自動作成アセット」という名称でAI MAXが登場する前から使用可能だった機能です。既存のアセットと組み合わせて、検索語句やランディングページの内容に沿った広告コピーを自動で作成してくれます。

参考:Google検索広告の「自動作成アセット」とは?メリットや仕組み、設定方法から注意点まで解説

- 「自動作成アセット」という名称でAI MAXが登場する前から使用可能だった機能です。既存のアセットと組み合わせて、検索語句やランディングページの内容に沿った広告コピーを自動で作成してくれます。

いずれの方法も、想定どおりに出し分けられないケースもある点には留意が必要です。出し分けの柔軟さと制御のしやすさ、どちらを重視するかによって最適な設定を見極めましょう。もちろん、コントロール性を重視するのであれば、無理に用いる必要はありません。

指名検索で「ブランドの登録」を適用する際の注意点

「ブランドの登録」はインテントマッチやスマート自動入札の導入など、複数の機能が連携して動作する機能であるため、リスクを把握するのも大切です。

スマート自動入札によるクリック単価の上昇

個別クリック単価の入札戦略を利用していた場合、自動入札に切り替えることでクリック単価が上昇してしまう可能性があります。これは、自動入札では、過去の実績などから算出される推定コンバージョン率を加味して入札額を決定するためです。指名検索は推定コンバージョン率が高いと判断されやすく、そのぶん入札額もつり上がり、クリック単価も上昇しやすくなります。

「ポートフォリオ入札戦略」で上限クリック単価を設定する

自動入札を利用しながら、クリック単価の過剰な上昇をできるだけ抑えるには、ポートフォリオ入札戦略を利用することがおすすめです。

ポートフォリオ入札戦略とは、複数のキャンペーンや広告グループ、キーワードを束ねて、自動入札戦略を一括で設定、管理できる機能です。上限クリック単価の設定が可能なため、自動入札を活用しながらクリック単価の高騰を防げます。

ただし、すべてのポートフォリオ入札戦略で利用できるわけではない点に注意しましょう。

| 入札戦略の種類 | 上限入札単価の設定可否 |

|---|---|

| クリック数の最大化 | 可 |

| 目標インプレッション シェア | 可 |

| 目標コンバージョン単価(tCPA) | 可 |

| 目標広告費用対効果(tROAS) | 可 |

| コンバージョン数の最大化 | 不可 |

| コンバージョン値の最大化 | 不可 |

意図しないパフォーマンスの低下

仮説に基づいてパフォーマンスを向上させるために導入するとしても、思わぬ影響により意図していないパフォーマンスの低下が起こりえます。指名検索は検索広告のなかでも全体への影響度が高いケースも少なくないため、リスクは最小限にしたいですよね。

そこでおすすめしたいのが、一部の配信だけで導入を行い比較テストを行うことです。

「カスタムテスト」機能で事前に効果検証する

Google広告のカスタムテストを使うことで、現状のキャンペーンに変更を加えた場合のパフォーマンスを、変更を適用する前に検証できます。

例えば、既存のキャンペーンと、ブランドの登録を適用した新しいキャンペーンを並走させ、どちらの成果が優れているかを客観的に判断した上で、導入を決定するといった進め方が可能です。

具体的なカスタムテストの設定方法や詳細な手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

打ち手が少ない指名検索キャンペーンの次の一手に

指名検索のキャンペーンは、比較的安価なコンバージョン単価で獲得しやすいため、改善の優先度が低くなりがちです。しかし、実際には機会損失が発生している可能性がある上に、その機会損失が目に見えない点がとても厄介です。

今回ご紹介したブランドの登録を利用することで、インテントマッチによる無駄な語句への拡張を防ぎながら、目に見えにくい機会損失をなくすことで、よりコンバージョン数を増やせる可能性を秘めています。

既に指名検索への広告配信を行っている場合、まずは検索語句レポートから

- 無駄な語句に広がりすぎていないか

- 拾えている語句のバリエーションが少なくないか

など、配信の意図と成果にズレがないかをチェックしてみてください。

ただし、前提の条件によってはデメリットもあるため、「自社で導入すべきか?」はしっかり検討してから実施しましょう。