「データを見て判断しているはずなのに、結果がついてこない」「結局は“勘と経験”で判断してしまう」

多くの広告運用者が、このような“手応えのない感覚”に頭を抱えているのではないでしょうか。

Cookie規制の強化、広告媒体の多様化、アドフラウドの増加などにより、広告管理画面のデータはこれまで以上に不確実なものになっています。

その結果、データに基づいて最適化しているつもりが、 実際には誤った判断やAIの誤学習を引き起こしているケースも少なくありません。

今回のセミナーでは、アドフラウド対策・計測・広告運用のエキスパートである3社が登壇し、 「信頼できるデータを守り、正しく分析し、成果につなげるための実践的なアプローチ」を解説しました。

本記事では、その中から特に押さえておくべき3つのポイントを紹介します。

ウェビナー概要

信頼できるデータを武器に最速で成果を出す「不正クリック対策・計測・運用」のすべて

開催日時:

【ライブ配信】10/15(水)12:00-13:00

【アーカイブ配信】10/17(金)11:00-12:00、12:00-13:00

主催:株式会社Spider Labs

イベント登壇者

【株式会社Spider Labs】西水 葵(にしみず あおい)

営業部 Sales Executive

株式会社セレブリックスに新卒入社し、国内大手企業の新規事業における営業代行・テストセールスを担当。その後、北の達人コーポレーションで自社商品の広告運用を推進。広告代理店・アフィリエイターとの折衝を担い、担当案件から部門売上の65%を牽引。

現在はSpider Labsにて、アドフラウド対策ツール「Spider AF アドフラウド対策」の国内新規営業および海外営業SDRを兼任し、広告主・代理店が正しく報われる世界を目指して活動中。

【株式会社イルグルム】廣 遥馬(ひろ ようま)

執行役員 マーケティングDX推進本部 本部長

2016年、株式会社イルグルムに入社後、アドエビスのコンサルティングセールスに従事。事業主・広告代理店問わず、200社以上のアドエビス導入支援、活用支援を担当。2021年にアドエビス事業部の副本部長に着任し、サービスの成長を牽引。現在は執行役員として、マーケティングDX支援事業のマーケティング、セールス、サクセス、サポート部門を管掌。

【アナグラム株式会社】山元 勝雅(やまもと かつまさ)

運用型広告事業部 マネージャー

新卒で関西の保険代理店へ入社し、ブランド戦略や数値分析を担当。インハウスで運用型広告に初めて接してから運用型広告の虜に。より専門的に取り組むために上京し、運用型広告の代理店へ転職。100を超えるアカウントを担当し様々な業界業種を経験した後、2017年よりアナグラムに参画。現在はマネージャーとして、社内最大規模のユニットメンバー(30名程)のマネジメントをしながらプレイヤーとして日々、広告管理画面に触れている。

目次

ポイント①:アドフラウドによるデータ汚染を防ぐ

最初のセッションでは、アドフラウド対策ツール「Spider AF アドフラウド対策」を提供する株式会社Spider Labs の西水さまより、見えない損失を生む「アドフラウド被害」の実態について解説がありました。

見えない損失を生む「アドフラウド被害」の実態

アドフラウドとは、「BOTや人的な不正な手法によって広告閲覧、クリックを水増しし、広告報酬を搾取する不正行為」を指します。

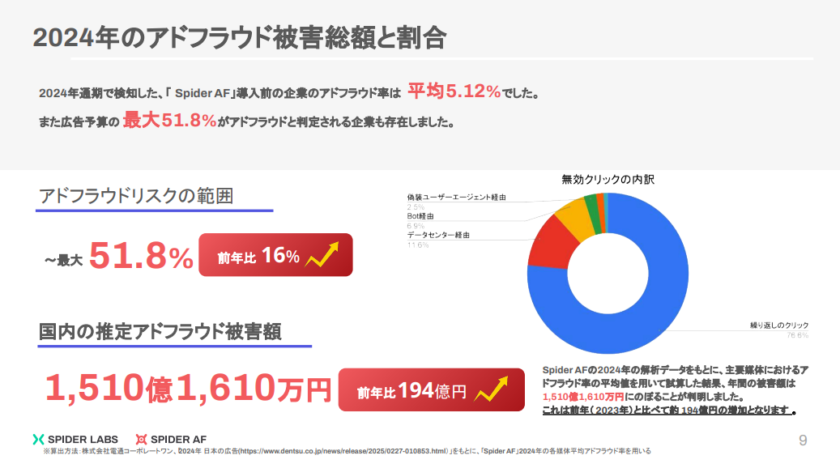

Spider Labsの調査データによると、アドフラウドによる国内の推定被害額は1,510億円に達し、前年から194億円も増加しているそうです。

特に印象的だったのは、これらの不正がBOTや闇バイトによるクリック代行など、広告配信サービスに気づかれないよう犯罪組織が巧妙に仕組んでいるという点です。広告主自身も気づかないまま被害を受けてしまうケースが少なくありません。

つまり、「広告管理画面上の数値が良い=成果が出ている」とは限らない可能性が高まっているのです。

機械学習が乱れ、広告費が搾取されるケースも

セミナーでは、アドフラウドによって広告費が浪費されるだけでなく、不正データがAIの学習を歪めてしまうリスクについても指摘されていました。

紹介された事例では、1つの不正サイトに配信が集中し、2ヶ月で536万円を浪費。 発生したコンバージョン406件は全て不正で、AIはその面を「成果が高い」と誤認し配信を集中させていたそうです。

私自身の経験でも、GDNなどのディスプレイ広告で、海外からのクリックによる資料請求がコンバージョンとしてカウントされるものの、実際には有効なリードに繋がらないケースを何度も見てきました。

こうした“誤学習”が進むと、配信ロジック全体がずれ、本来届けるべきユーザーへの配信効率まで悪化してしまいます。

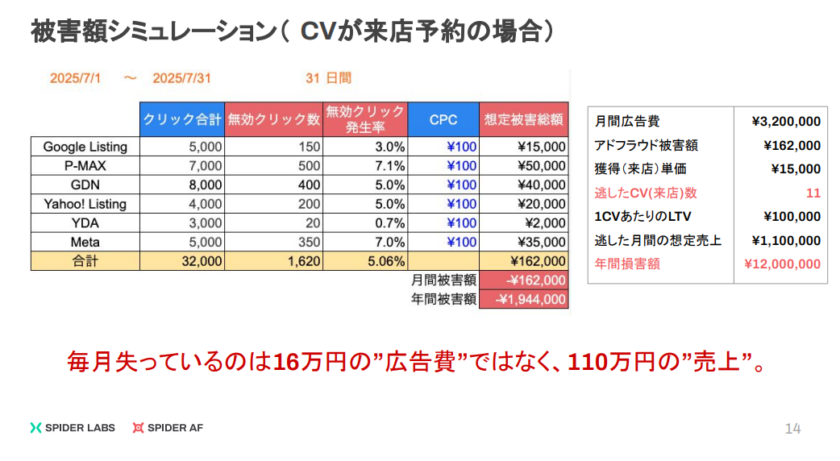

本当の損失は「広告費」ではなく「失われた売上」

さらに西水さまが強調していたのは、アドフラウドの本当の被害は広告費の浪費ではなく、本来リーチできたはずのユーザーを逃す"機会損失"にある点です。

「無効なクリック」は単に「広告費の浪費」と捉えられがちですが、実際には本来獲得できたはずのユーザーにリーチできなくなることで、“売上機会の損失”を生んでしまうのです。

つまり、アドフラウドの影響は単なる費用の無駄ではなく、事業成長のポテンシャルそのものを削ぐリスクだと言えます。

広告主の自主的な対策が求められる

2025年6月に総務省が発表した「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」では、広告主自身がアドフラウドのリスクを理解し、主体的に対策を講じることが求められています。

広告プラットフォームの自動検知だけでは限界があり、自社の配信データを定期的に点検し、異常値や不自然な傾向を見抜ける運用体制を持つことが重要だと説明されていました。

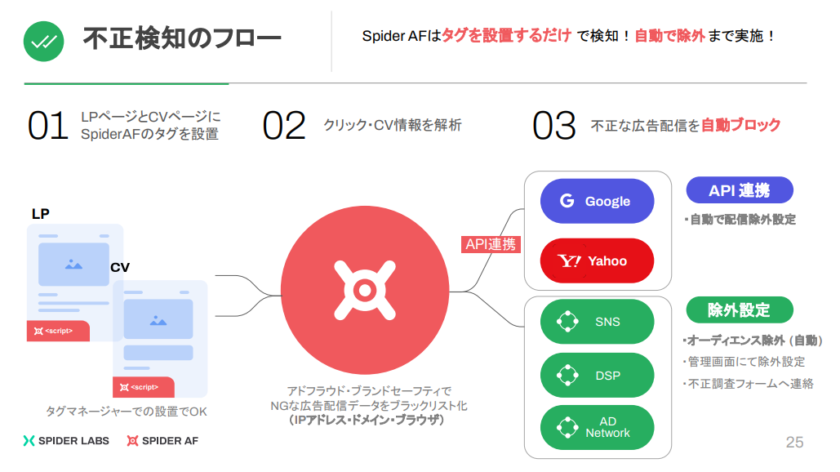

セミナーでは、そういった運用体制を構築する方法の一つとして、不正アクセスを自動検知・ブロックできるツール「Spider AF アドフラウド対策」が紹介されました。

LPやコンバージョンページに設置したタグを通じて不正を検出し、リアルタイムで遮断することで、無駄な広告費を防ぎ、正しいデータの蓄積を守ることが可能になります。

アドフラウド対策の「最初の一歩」は、まず自社の広告配信がどの程度不正アクセスの影響を受けているのかを正しく把握することです。

Spider Labsでは、現状を可視化できる無料診断を提供しています。

ポイント②:信頼できる計測環境と評価指標を整える

次のセッションでは、広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」を提供する株式会社イルグルムの廣さまから、もう一つの大きな課題である「計測環境」の問題について解説がありました。

アドフラウド対策によってデータの“ノイズ”を除去しても、Cookie規制や媒体仕様の違いによって「正しく評価できない」状態が続いている現場は少なくありません。結果として、データを見ているつもりでも、最終判断は“勘と経験”に頼らざるを得ないケースが増えています。

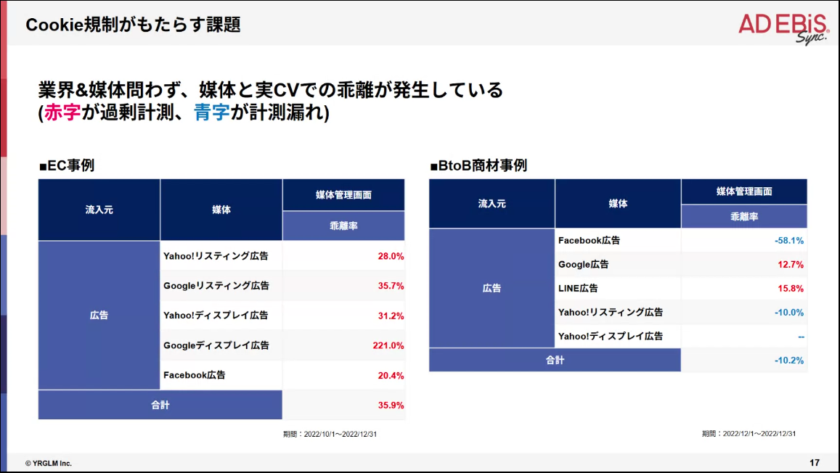

Cookie規制や仕様の違いによって起きる「計測の乖離」

まず媒体と実数値の数値のズレが起きる理由について解説がありました。

代表例として挙げられたのが、AppleのITPなどトラッキング制限により、広告管理画面と実際の成果に乖離が発生するケースです。

セミナーで紹介された事例では、媒体別で最大+221%のズレが確認されたそうです。

さらに、広告効果を正しく捉えにくくする他の要因として、以下の3点も紹介されました。

- 媒体またぎによる重複コンバージョン

- 媒体を跨いでコンバージョンした際に、各媒体でコンバージョンを計測してしまうことで重複が発生してしまう。

- 各媒体でのCV計測ロジックの違い

- 媒体毎にCVの定義は異なるため、計測ロジックの違いによるCVのズレが発生してしまう。

- クロスブラウザによるユーザーの分断

- クロスデバイス/ブラウザにより媒体間での乖離が生じてしまう。

誤った意思決定や機械学習の最適化精度の低下につながるリスク

こうした計測の乖離を放置すると、アドフラウドと同様に「投資配分を誤る」「成果の高い媒体を止める」など、経営インパクトの大きい判断ミスに繋がる恐れがあると指摘されていました。

私自身、GA4の成果を基準に評価しているクライアントを支援する中で、GA4と広告管理画面の数値が大きく乖離しているケースを何度も見てきました。こうした経験からも、正しい判断を下すためには計測環境の整備が不可欠だと改めて実感しています。

広告成果を多角的に評価できる仕組みが重要

もう一点、セミナーで強調されていたのは正しい意思決定を行うために、計測基盤を整えるだけでは不十分だということです。

特に重要なのが、ラストクリックだけで成果を評価するのではなく、コンバージョンに至るまでの全ての接点がどのように貢献したかを評価する「アトリビューション分析」の考え方です。

サッカーで、ゴールを決めたフォワードだけでなく、決定的なパスを出したミッドフィルダーも評価されるように、広告運用でも最後のクリックだけでなく、途中の接点も評価する視点が必要です。

計測環境の整備と接点ごとの貢献度を分析する手段として、セミナーでは以下の2つが紹介されていました。

- 有償の計測ツールを導入する

- GA4やBigQueryなどを用いて自社で分析環境を構築する

手軽なのは有償の計測ツールを使う方法で、セミナー内ではアドエビスが紹介されていました。こうしたツールを使えば、複雑なデータ分析の知識がなくても、より正確な広告効果測定が可能になります。

アドエビスについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。

ポイント③:LTVや接点ごとの貢献度を踏まえた広告設計を行う

ここまでで、「アドフラウドによるデータの汚染を防ぐこと」「正しく計測できる環境を整えること」の重要性を確認してきました。

では、信頼できるデータを手に入れたうえで、次に広告運用をどう最適化していくべきか。運用型広告代理店であるアナグラム株式会社の山元から、具体的な運用設計のポイントについて解説しました。

コンバージョンの「質」を可視化し、施策に活かす

まず広告運用の現場でよくあるのが、目先のCPAだけを追いかけてしまうことです。しかし、そのコンバージョンが事業の利益にどれだけ貢献しているのかを見なければ、投資判断を誤ってしまう可能性があります。

実際のクライアント事例では、訴求内容ごとにLTVを分析したところ、商品紹介訴求に対して、値引き訴求はCPAが安い一方でLTVが低いことが分かりました。

このように、一見効率が良さそうに見える施策でも、LTVの視点で見直すと最適な投資とは言えないケースは少なくありません。

こうした課題を解消するには、顧客の質を可視化するための仕組みづくりが重要になります。

たとえば、クリエイティブ別にパラメータを設計し、ユーザーIDと突合して分析することで、顧客の質を可視化できるだけでなく、次のような施策に活かし、配信精度を高めることができます。

- 広告ターゲティングの最適化:高LTV顧客の特徴をもとに、配信対象を再定義する

- クリエイティブ改善:優良顧客に響くメッセージや訴求パターンを特定し、制作に反映する

- 類似配信への展開:高LTV顧客のリストを基に、類似オーディエンスへの配信を拡大する

特に、定期購入型のビジネスや会員サービスなど、継続的な収益が重要なモデルでは、初回獲得コストだけでなく、顧客のLTVを軸にした指標設計が重要です。

接点全体で成果を捉え、最適な投資配分を行う

このように、顧客単位での価値を可視化することは重要ですが、それだけでは不十分です。

イルグルムの廣さまも指摘していたように、媒体別やクリック単位の評価だけでは、広告成果の全体像を正しく捉えることはできません。

特に、配信面や広告媒体が増え続ける今、単純に接点を増やしたり減らしたりするのではなく、各接点がどのように成果へ貢献しているのかを正しく評価することが重要です。

ここでは、そういったアトリビューションの考え方を取り入れる際に、実務でつまずきがちな3つの典型的なケースを紹介します。

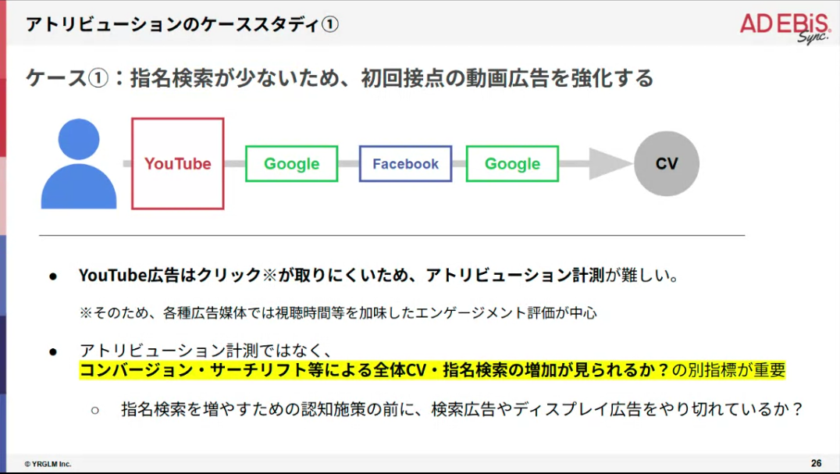

ケース①:指名検索が少ないため、初回接点の動画広告を強化する

一つ目は、指名検索数を増やすために初回接点として動画広告を強化したものの、成果がよく分からずに終わってしまうケースです。

特に認知獲得を目的としたYouTube広告のような動画施策では、クリックされにくいため、視聴時間やエンゲージメントが主な評価軸となります。

そのため、クリックベースのアトリビューションで成果を判断するのは適切ではありません。

こういった施策では、サーチリフトやコンバージョンリフトといった別の指標を用い、「その広告に接触したことで、全体の指名検索数が実際に増加したか」を評価する必要があります。

重要なのは、広告接点ごとの役割を明確にし、それぞれに適した評価指標を設定すること。

初回接点は「認知拡大」、中間接点は「興味喚起」、後半接点は「購買促進」など、フェーズごとに目的と評価軸を整理することで、動画広告の本当の貢献度が見えるようになります。

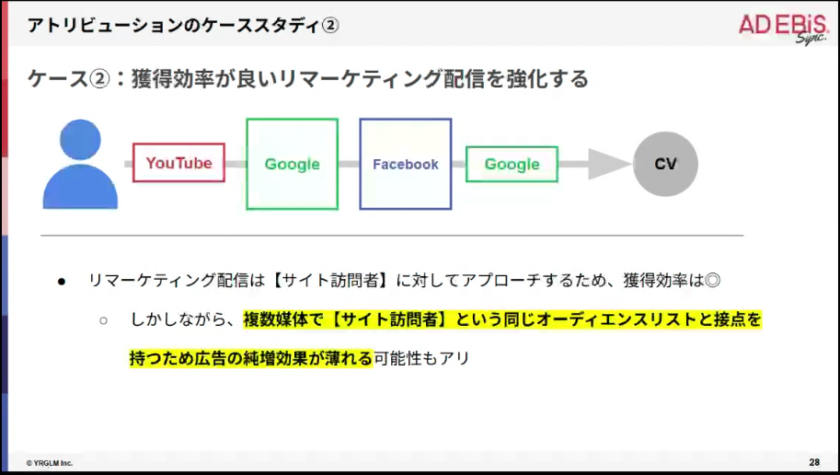

ケース②:獲得効率が良いリマーケティング配信を強化する

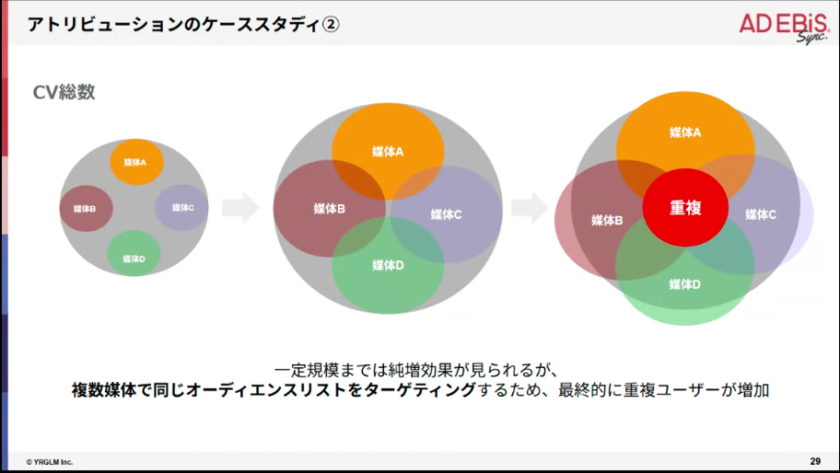

二つ目は、獲得効率が良いリマーケティング配信を強化したものの、コンバージョンの総数が増えていないケースです。

リマーケティングは、既に興味を持っているユーザーに再接触できるため、一定規模までは高い獲得効率でコンバージョン数の増加が期待できます。

しかし、GoogleやMetaなど複数の媒体で同じ訪問者リストに配信を行うと、重複コンバージョンが増え、実質的な新規獲得効果が薄れてしまうことがあります。

そのため、「コンバージョンが純増しているか」という視点を常に持つことが重要です。

一見効率が良く見える施策でも、コンバージョンの総量が増えていない場合は、評価や投資配分を見直す必要があります。

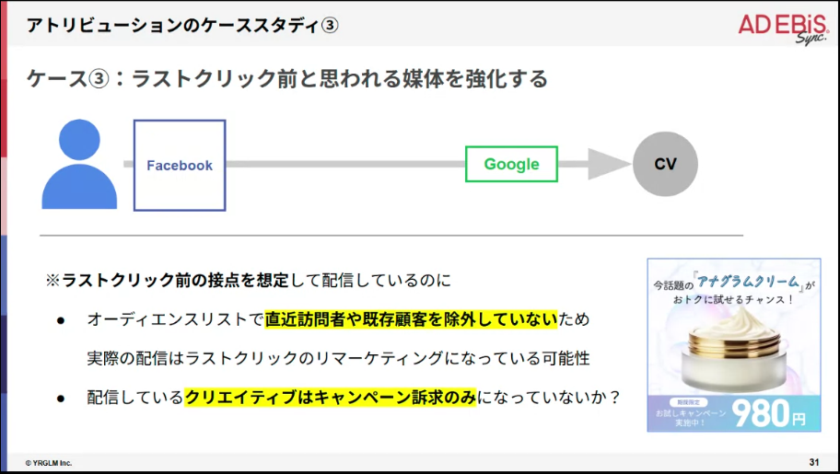

ケース③:ラストクリック前と思われる媒体を強化する

三つ目は、初回接点を作る目的で配信していた広告が、結果的にリマーケティングと同じユーザー層に配信されてしまうケースです。

こうした場合、実質的にはリマーケティング配信と変わらず、新規獲得という本来の目的を果たせなくなってしまいます。

特に以下のような場合に起こりがちです。

- 直近の訪問者や既存の顧客リストをオーディエンスリストから除外していない

- クリエイティブの内容が、すでに商材を認知しているユーザーに刺さるものになっている

このような重複を防ぐには、各接点で狙うユーザーを明確に定義し、それに沿って媒体やクリエイティブを設計することが重要です。

まとめ

今回のセミナーを通して改めて感じたのは、アドフラウドやCookie規制など、私たちが扱うデータの前提が年々不安定になっているということです。

Spider Labsの西水さまが語った「アドフラウドによる見えない損失」や、イルグルムの廣さまが示した「Cookie規制等による計測の乖離」は、まさにその“不確実な土台”の危うさを浮き彫りにしていました。

こうした環境の中で、広告管理画面の数値だけを頼りに判断してしまえば、誤った意思決定や最適化が行われてしまうのは当然です。

だからこそ、私自身が強調したかったのは、LTVや接点貢献といった“長期的な価値指標”で広告運用を見直す必要性です。

短期的なCPAだけを追うのではなく、どの顧客が長く価値をもたらすのか、どの接点が本当に成果を押し上げているのかを見極める視点が欠かせません。

そのためには、まず足元を整えることが重要です。まずは、セミナーでも紹介された、次のような取り組みから始めてみてください。

- 自社の広告運用体制を見直し、アドフラウドの影響や計測環境の精度を確認する

- CVの質を評価する指標を導入し、単純なCPAだけでない多角的な評価体系を構築する

- 接点ごとの役割を明確にした上で、適切な指標で効果測定を行う仕組みを整える

こうした基盤を整えたうえで、勘や経験に頼らず、信頼できるデータに基づいて判断できる環境をつくること。

それこそが、これからの広告運用で成果を出すための“前提条件”だと感じています。