運用型広告に強みをもつマーケティング支援会社、アナグラム。当社の社内Notionには、知見共有DBというデータベースがあり、ここ3ヶ月で60本ほどの記事が投稿されています。社員数120名ほどの会社でこの数のナレッジシェアが行われているのは、なかなかのハイペースなのではないでしょうか。

投稿される記事は、広告運用のTipsや、前職の経験を活かした広告運用以外のノウハウ紹介、仕事に向き合うマインドセットなどさまざまです。

たとえば、これまでブランディングが確立されたクライアントをいくつも担当してきたメンバーからは、『ブランドを守りながら売れるクリエイティブを開発するにはどうしたらいいか?』というナレッジシェアがありました。

クライアントへの提案の仕方についてリアリティを持って書かれていたり、実際に制作したクリエイティブが添付されていることで、「ブランドを守りながらも売れるクリエイティブ」というのがどういうものかイメージできるような構成になっています。記事を読んだメンバーからも、参考になるという声があがりました。

社歴が長いメンバーのみがナレッジシェアをしているわけではありません。入社したばかりのメンバーも、これまでの経験や考えをもとに、積極的に投稿を行っています。

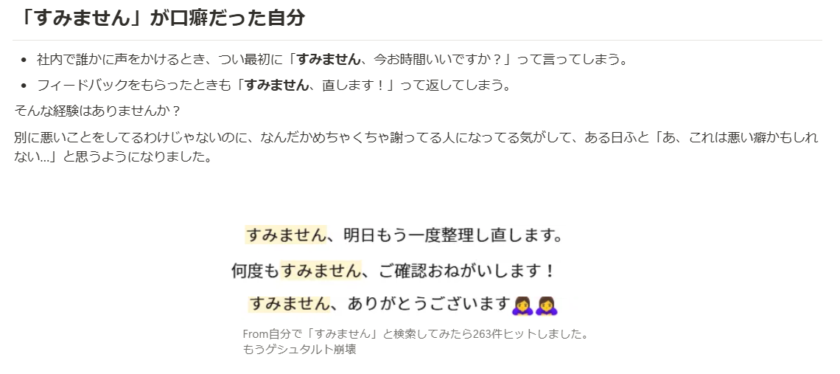

たとえば、入社して1年のメンバーからは『枕詞「すみません」をやめたらコミュニケーションが楽になった話』という共有がありました。

どうしても入社直後は「こんなこと質問していいのだろうか?」「上司は忙しいのではないか?」などと考えてしまい、「すみません」が口癖になってしまう人も多いですよね。この記事には、社内から多くの共感の声が寄せられました。

このように、今では1日1本ペースで記事が投稿され、そこから社内のメンバーが学びを得たり、自分の案件に活かしたりと好循環を生み出せているアナグラムのナレッジシェアですが、実はつい半年前まであまり上手く機能していませんでした。

今回は、活発なナレッジシェアが行われる組織を作るにはどうしたらいいのか、考えていこうと思います。

目次

ナレッジシェアはメリットだらけ。それでも行われない理由

前提として、ナレッジシェアはメリットだらけです。

ナレッジを活用することで、仕事を円滑に進めることができたり、不要な車輪の再発明をせずに結果を出すことができます。アナグラムの仕事においても、ブラックボックスになりがちな各現場の試行錯誤が共有されることで、クライアントへの価値提供につながるでしょう。

また、書き手は、知見をアウトプットすることで理解が深まり、かつ言語化能力も高まります。それだけではなく、アウトプットすることで周囲からフィードバックをもらう機会にも恵まれ、新しい視点を得られるかもしれません。自分としては当たり前のことを書いたつもりでも、想定外の反響を得て、初めてこれまでやってきた仕事の価値に気が付く、というケースもあります。

さらに、メンバーの得意分野や貢献が社内の共通認識になることで、「この分野は〇〇さんが詳しいから、相談してみよう」といったコミュニケーションが生まれ、部署を超えて得意・不得意を補完しやすくなったり、書き手自身の次の仕事にもつながったりします。

しかし、半年前までのアナグラムがそうであったように、多くの会社はなかなかナレッジシェアが行われないと感じているのではないかと思います。

理由としては、以下が挙げられます。

- 通常業務が忙しくて、なかなか文章を書く時間を取れないから

- 自分なんかが「知見」として共有していいのかわからないから

- 自分のノウハウを共有したら、社内のライバルに出し抜かれるかもしれないから

- 過去にナレッジシェアをしても、反応をもらえなかったから

実際アナグラムでも、ナレッジシェアが起こらなかった時期には、「まだまだ経験が浅いので知見として共有できることがない」と話すメンバーも多く、ごく一部の人が気まぐれに投稿するのみでした。

では、そのような状況から、どのようにナレッジシェアが自然に起こる環境を作っていったのでしょうか?

ナレッジシェアが行われる組織作り

アナグラムでは、ナレッジシェアが行われるようにするために大きく5つの取り組みをしました。

- ツールなどの基盤を整える

- フローを整える

- 評価制度に組み込む

- 上司がレコメンドする

- フィードバックの仕組みを作る

ここからは、それぞれの取り組みについて細かく見ていきます。

ツールなどの基盤を整える

ナレッジシェアを推進するにあたって、まず取り組むべきは基盤の整備です。

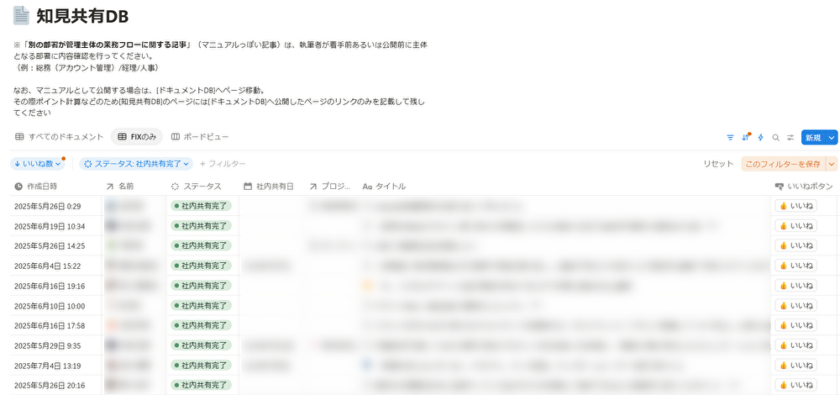

アナグラムでは、Notionというツールに知見共有DBというデータベースを作成して、そちらにナレッジを蓄積していくことにしています。

以前は別のツールを使っていましたが、2023年に全社一律でNotionに切り替え、それまでに発信されていた知見などをすべて移行しました。

最初は慣れないツールに戸惑うメンバーもいましたが、週に1回ほぼ全員が参加する「グロースハック」という勉強会のアウトプットをNotion上で行うことにした結果、ツールに触れる機会が増え、徐々に「まとまった情報を発信するならばNotionだよね」という認識が浸透していきました。

もちろんNotion以外のツールを使うケースもあると思いますが、新しいツールを導入するときには、いきなり「このツールでナレッジシェアしてね」と言っても、書き込むハードルが高いかもしれません。定常的な業務で使うツールを用いたり、ツールを浸透させる方法もセットで考えるとよいでしょう。

評価基準に組み込む

なによりも効果があるのが、評価基準に組み込むことです。

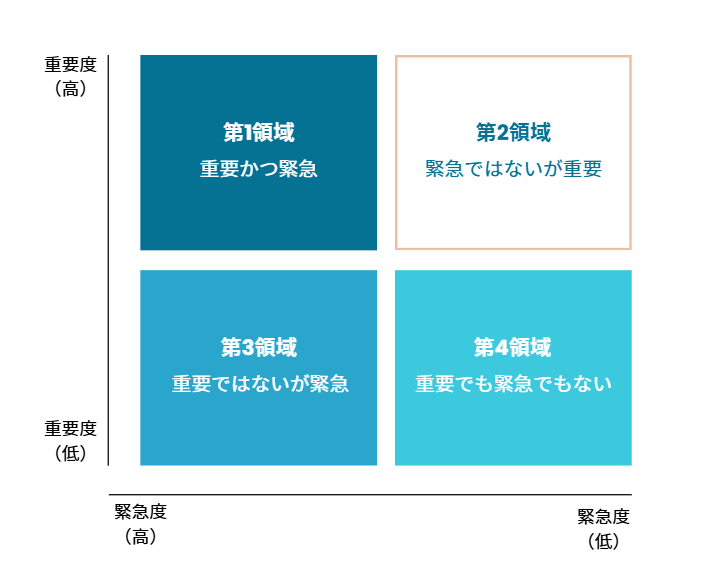

ナレッジシェアは重要度と緊急度のマトリクスで考えると、第2領域(緊急ではないが重要な領域)に当たるため、「やったほうがいいこと」ではなく「やらなければいけないこと」だと認識してもらうことが重要です。

アナグラムでは、評価基準の1つにポイント制度を導入しており、ナレッジシェアをすることでポイントが付与されることになっています。ポイント獲得の手段は他にも色々とあるのですが、ナレッジシェアでポイント獲得する妥当性が高まるような設計にしたことで、積極的な発信が増えました。

また、前提としてアナグラムの評価は相対評価ではありません。売上ノルマも存在せず、クライアントの満足度を追求することが求められているため、他のメンバーに情報共有することがネガティブに働かない構造になっています。

単に奨励するだけでは、先に挙げた阻害要因によってナレッジシェアは増えていきません。会社によって反映のさせ方は変わってくるでしょうが、何らかの手段で「どう考えてもナレッジシェアするほうがお得だな」と思ってもらえるような仕組みを築いていくべきだと思います。

フローを整える

評価基準とあわせて非常に重要なのが、フローの整備です。

評価に関係するとなると、「一定のクオリティ以上のものでないとポイント付与できないのでは」という意見は当然出てきます。企画を通すか・ポイント付与できるか、などの判断を厳しくしたり、執筆フォーマットを細かく指定したり…というフローになりがちです。

しかし、企画がなかなか通らないとなればメンバーの執筆意欲は薄れますし、フォーマットが固定されれば想定外のアイディアは出てこなくなります。

そのため、アナグラムでは思い切ってフローを簡素化しました。

- メンバーが自由に企画立案可能

- フォーマットは自由、記事の長さや内容は問わない

- マニュアルを執筆するときは、主体となる部署に確認をとる

- チームリーダー(直属の上長)の判断でポイント付与可能

要するに、どんなテーマでも自由に執筆することができ、チームリーダーがOKと言えばポイントを付与できる、ということです。

もちろん、クオリティが伴わない記事が出てくるリスクはゼロではありませんが、それよりも面白い記事がどんどん出てくるメリットのほうが大きいと感じます。マニュアルのような正確性が何よりも重要なもの以外は、あまりルールを決めすぎない方が活発なナレッジシェアにつながるのではないでしょうか。

※当然、社内だから成り立つフローであり、社外に発信するブログなどのコンテンツはよりクオリティを重視したフローを採用しています。

上司からレコメンドする

「どんな記事でも自由に書いてね」と言ったところで、特に社歴が浅いメンバーなどは「こんなことを共有してもいいんだろうか……?」と戸惑ってしまうことも多いです。

よって、直属の上司から「〇〇さんのこんな記事を読んでみたい」と背中を押してあげることも重要です。部下が過去に経験したことや得意なことを知ることは、そのままマネジメントにも活きてくるので一石二鳥ですね。

たとえば、前職で示談交渉をしていたメンバーは、示談交渉の経験から学んだコミュニケーション術についてまとめていたり、SNSのオーガニック運用を経験したことがあるメンバーは、フォロワーを増やす工夫や炎上対策についてまとめていました。

アナグラムには、8割以上の方が運用型広告未経験の状態で入社します。それは裏を返せば、さまざまなバックグラウンドをもったメンバーがいるということであり、その知見を活かさないのは非常にもったいないことです。

ふだんからコミュニケーションを密にとっている上司が、部下の得意を発見してレコメンドすることで、ナレッジシェアへのハードルは大きく下がるでしょう。

フィードバックの仕組みを作る

勇気を出してナレッジシェアをしても、何の反応も得られなかったら再度シェアしようと思いにくいですよね。だからこそ、フィードバックの仕組みや文化を作ることも重要です。

アナグラムでは、ナレッジシェアや社外発信のなかで特によかったものを月次で表彰しています。発信者としても「もっと良い記事を書こう」という気持ちになりやすく、読者としても発信時に見逃してしまった記事を再度読むきっかけになります。

また、各チームで行っているミーティングで面白かった記事を取り上げたり、ナレッジの活用を推進していくことも重要です。マネジメントサイドがフィードバックサイクルを日々の業務に落とし込んでいくことで、使われない情報の蓄積ではなく、活きた知見としてそれぞれが解釈・発展させていくことができるでしょう。

仕組みの改善でナレッジシェアは推進できる

ここまで、事例をもとに、ナレッジシェアを推進する仕組み作りについて考えてきました。

第2領域(緊急ではないが重要な領域)への取り組みは、企業を長期的に強くします。そのため、社員任せにするのではなく会社として仕組みを作っていくことが重要です。

また、最後に補足しておくと、ナレッジシェアとは「こうやったら上手くいく」という正解の提示ではなく、読み手と呼応し新たな発見を生むものであってほしいと思っています。なぜなら、思考停止による陳腐化のリスクを孕むからです。

そのため、1つのナレッジに対して「こういう考えもあるのでは?」「異なる状況下ではこうしたらよさそう」など、さまざまな意見が出てブラッシュアップされる形が理想だと思います。

ナレッジシェアを推進するだけではなく、今後はフィードバックのサイクルをさらに強化するためのテコ入れもしていく予定です。

さらに、外部にも公開できるナレッジは積極的にアナグラムのブログなどに掲載していきます。ぜひご覧ください!