「ユーザーに一番響くポイントってどこだろう?」

広告のコピーを考えるとき、こんなふうに迷った経験はありませんか?

情報はたくさんあるのに、どこに焦点を当てればよいかわからず、つい思いつきや感覚で言葉を選んでしまう。そんなときに必要なのが、「訴求軸を決める」という視点です。

訴求軸とは、誰に・どんな価値を伝えるかを決める、広告メッセージの方向性/切り口のこと。これが曖昧なままだと、どんなに言葉を工夫しても、伝わらない・響かない広告になってしまいます。

たとえば、広告でよく使われる訴求軸には以下のようなものがあります。

- 機能・スペック訴求:商品の性能や特徴を伝える(例:軽い・速い・耐久性が高い)

- ベネフィット訴求:使うことで得られるメリットや変化を伝える(例:手間が減る、自信がつく)

- 共感・感情訴求:悩みや理想への共感で引きつける(例:忙しいあなたへ/自分らしく働きたい人に)

- 信頼・実績訴求:安心感や導入実績を訴える(例:○○社が導入/医師監修)

- 価格・お得感訴求:価格面での魅力や限定性を伝える(例:今だけ半額/数量限定)

どの切り口がもっともユーザーに響くのかを判断するには、感覚ではなく根拠が必要です。

この記事では、訴求軸を組み立てるための考え方を、事例とともにご紹介します。

目次

訴求軸を考えるメリットとは?

いきなりコピーをつくるのではなく、訴求軸から考えるのが成果への近道です。

まずは混同しやすい「訴求軸」と「コピー」の違いを整理しておきましょう。

訴求軸:

誰に・どんな価値を伝えるのかという方向性・切り口のこと

例:「冷え性改善(ニーズ)」×「短時間で大量発汗できる(価値)」

コピー:

訴求軸で決めた方向性を、具体的な言葉に落とし込んだもの

例:「30分で汗だく。体の芯から温まる温活ヨガ」

訴求軸を考えずにいきなりコピーをつくることもできますが、先ほど紹介したように、「機能」「価格」「ベネフィット」など価値を伝える切り口は複数あります。

たとえば「機能訴求」ひとつ取っても、「軽さ」「速さ」「耐久性」など細かく分かれ、それぞれの言い回しを変えれば、コピーの数はどんどん増えていきます。それを手あたり次第に試していては、成果が出るまで時間がかかりすぎて非効率ですよね。

だからこそ、コピーを考える前に「誰に・どんな価値を伝えるのか」という訴求軸を決めておくことが大切です。

訴求軸があると検証もスムーズになります。

「訴求軸Aの当たりコピーを見つけたら、次に優先度の高い訴求軸Bの検証を進めよう」

ユーザー理解やデータに基づいて、見込みの高い訴求軸から優先的に試していくことが成果への近道なのです。

広告コピーの訴求軸の決め方

では実際に、どのような手順で訴求軸を考えていけばいいのでしょうか?

ここからは、訴求軸を決めるまでのフローと各段階で意識したいポイントを紹介します。

STEP1:商材の強みと市場環境を整理する

適切な訴求軸を考えるためには、まず商材そのものをきちんと理解することが欠かせません。そのために有効なのが、自社・顧客・競合の3つの視点から分析する「3C分析」です。

自社(Company):どんな強みをもっている?

顧客・市場(Customer):ユーザーが解決したいことは?

競合(Competittor):競合のポジション、戦略は?

これら3つの分析をしっかり行うことで、訴求すべき強みやどんな人に向けて広告を配信するべきかが見えてきます。逆に競合に比べて優位性が低い部分がわかれば、「この訴求はしない」と決めることもできます。

自社/顧客/競合分析はこのように1つのシートにまとめることで、強みや弱みが明確になるでしょう。

あまり分析せずに価格訴求ばかりしていたら、実は競合商品に比べて値段が高かったため全然ユーザーが反応してくれなかった……ということも起こりかねません。

口コミやアンケート調査の結果なども踏まえて、現状の課題やメインの顧客層、商材独自の強みや特徴を洗い出しておきましょう。

3C分析については、こちらの記事でくわしく解説しています。

STEP2:商材が応えられるニーズを言語化する

商材に関する情報が整理できたら、次は“どんなニーズに応えられるか”を言語化していきましょう。

訴求軸は「どんなニーズに応えるか」を言葉にすることから始まります。この段階でニーズをしっかり整理しておくと、あとの優先順位づけやコピーへの落とし込みがスムーズになります。

STEP1で見えてきた「商材の独自性」に対して、ニーズを洗い出した例がこちらです。

| 商材の独自性 | 応えられるニーズ |

|---|---|

| 有酸素運動の動きが多くダイエット効果がある | A:ダイエットがしたい |

| 大量の汗をかくので代謝が改善する | B:美容に効果のある運動がしたい |

| コミュニティが活発と利用者から評判 | C:人と交流する趣味が欲しい |

同じホットヨガというサービスでも、応えられるニーズは1つではありません。

もし、自分の感覚だけでコピーを考えていたら「ダイエット目的かな」と思い込んでしまい、他のニーズを持つユーザーに気づけなかった可能性もあります。

自分の思い込みだけに頼らず、多角的なニーズ分析を通じて訴求の方向性を設計することで、広告の精度を高められます。

STEP3:訴求すべきニーズの優先度を決める

ここまでで洗い出したニーズの中から、どれを優先して訴求するかを判断するフェーズです。

限られた予算や工数の中で、効率的に広告を制作・検証するには、「どのニーズがもっとも成果につながりやすいか」を見極める必要があります。

判断軸は以下の2つです。

- そのニーズを抱えている人がどれくらいいるか(定量)

- そのニーズに自社商材でしっかり応えられるか(定性)

①ニーズを抱えている人がどれくらいいるか調べる

政府の統計やアンケート調査など客観的なデータを使って、実際にニーズを抱えた人がどれくらいいるのか調べましょう。

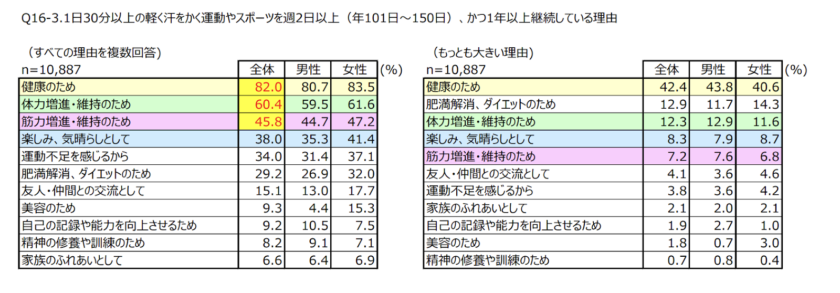

たとえばSTEP2で洗い出したニーズは、すべて「運動をする理由」に関連しています。スポーツ庁が公開している調査によると、「週2日以上・1年以上継続して運動をしている人」が運動をする理由として、以下のような回答結果が示されていました。

この中で、洗い出したニーズと対応していると考えられる項目は以下のとおりです。

ニーズA:ダイエットがしたい

→「肥満解消、ダイエットのため」が複数回答で29.2%、最も大きな理由として12.9%

ニーズB:美容に効果のある運動がしたい

→「美容のため」が複数回答で9.3%、最も大きな理由として1.8%

ニーズC:人と交流する趣味が欲しい

→「友人・仲間との交流として」が複数回答で15.1%、最も大きな理由として4.1%

このデータから、「ダイエット目的」のニーズを持つユーザーが比較的多いことがわかります。ボリューム順に並び替えると「ニーズA」>「ニーズC」>「ニーズB」となりました。

②競合商品や代替手段と比べて成果につながるかを見極める

ニーズのボリュームが大きくても、競合が強い/代替手段が多いといった理由で、自社にとっての獲得可能性が低くなるケースもあります。

たとえば、STEP2で洗い出したニーズC「人と交流できる趣味が欲しい」をコピーに落とし込むと、どうでしょう?

“代々木で交流を楽しめる習い事”が、他にも料理教室・ワークショップ・運動サークルなど多数ある場合、ユーザーにとって選択肢が多すぎるため、「あえてホットヨガを選ぶ理由」が伝わりづらくなります。

つまり、代替手段が豊富なニーズに対しては、広告を見た瞬間に「これがいい」と思ってもらうハードルが高くなり、クリックや獲得につながりにくい可能性があるのです。

こうした判断をするためには、数値では表しづらい“定性的な情報”も重要になります。

競合との比較:自社にしかない強みはあるか?それはニーズと結びつくか?

社内ヒアリング・顧客の声:実際の現場では、どんな声・評価が多いか?

SNSや口コミ・レビュー:ユーザーはどういう価値を感じているか?何を期待して選んでいるか?

単純にニーズの大きさだけで考えると判断を誤ることがあるので、「コピーに落とし込んだときに選んでもらえそうか?」と逆算して、成果につながるかを見極めましょう。

STEP4:ニーズに対しての訴求軸を設計する

優先度の高いニーズが決まったら、そのニーズに対して「どんな価値を伝えるか?」という訴求軸を設計していきます。

ここでのポイントは、ニーズに“直接的な答え”を出すのではなく、「どういう価値で応えるか」を言語化することです。たとえば「ダイエットがしたい」というニーズに対して、「ダイエットができるアナグラムホットヨガ」と訴求しても、他にダイエット手段がいくらでもある中で「あえてホットヨガを選ぶ理由」にはなりません。

ユーザーのニーズに対して、商材独自の強みを掛け合わせることで、他社と差別化された明確な訴求軸を設計できます。

たとえば、ニーズA「ダイエットがしたい」に対して、ホットヨガがもつ価値は以下のようなものです。

ホットヨガならではの価値(例):

高温環境での大量発汗/芯から温まる/体質改善効果/非日常の空間/リラックス効果/ストレス発散/ハードすぎない/初心者向けレッスンあり

この価値をベースに、「ニーズA」に対する訴求軸を設計した例がこちらです。

<ニーズA「ダイエットがしたい」の訴求軸の例>

訴求軸a:基礎代謝アップ(高温環境での大量発汗/芯から温まる/体質改善効果)

訴求軸b:楽しく続けられる(非日常の空間/リラックス効果/ストレス発散)

訴求軸c:運動が苦手でも安心(ハードすぎない/初心者向けレッスンあり)

このように、同じニーズに対しても訴求軸は1つではありません。

「ダイエット訴求」というだけでは方向性が曖昧で、コピーを考えるときに “なんでもアリ” になってしまい、検証しづらくなります。

一方で訴求軸が明確であれば、以下のように筋の通ったコピー展開やテスト設計が可能になります。

| 訴求軸 | ホットヨガならではの価値 | コピー例 |

|---|---|---|

| a:基礎代謝アップ | 高温環境での大量発汗/芯から温まる/体質改善効果 | 「ホットヨガで基礎代謝アップ。体の内側から変わる習慣を」 「30分で汗だく。冷えも脂肪も、芯から燃やす」 「汗をかくだけじゃない。代謝から変えるホットヨガ」 |

| b:楽しく続けられる | 非日常の空間/リラックス効果/ストレス発散 | 「週1のごほうびタイム。汗と一緒に、ストレスも流す」 「ダイエットなのに、癒される。だから続けられる」 「日常を忘れる45分。心も体も整うダイエット習慣」 |

| c:運動が苦手でも安心 | ハードすぎない/初心者向けレッスン/個人ペースでOK | 「頑張らないのに汗だく。運動が苦手な人の味方」 「運動は苦手。だけどこれなら続けられる!」 「“私だけついていけない…”がないから安心。初心者向けレッスンあり」 |

このように訴求軸を設計しておくことで、コピーに落とし込む際の方針が明確になります。

このあとテストをしていくなら、まずはニーズAのようにボリュームが大きく、優先度の高い訴求軸からスタートするのが効率的です。

上で挙げただけでも、1つのニーズに対して訴求軸が3つ、コピー案が9つと、かなりの数があります。

効率よく成果に繋がるコピーを見つけるには、テスト設計も重要です。自分なりに仮説を立て、以下のように順序良く進めましょう。

<テストの進め方の例>

①まずはニーズAの3つの訴求軸ごとに、1案ずつコピーを作成(例:a-1、b-1、c-1)

②ターゲティングやデザインなど他の要素は固定し、コピーだけでA/Bテストを実施

③効果が良かった訴求軸に対して、追加コピーや別デザインで深掘りする

④その他のニーズ(B、Cなど)は、効果検証の進捗にあわせて段階的に展開する

配信媒体やフォーマットによってテストの進め方は異なりますが、「最も見込みのある訴求軸から入り、最小単位でテスト → 広げる」というステップで進めることで、成果につながるコピーを効率的に見つけやすくなります。

まとめ

ここまでのステップを通して見えてきたように、広告コピーの成果を左右するのは、「どんな言葉を使うか」だけでなく、その前段階の「誰に・どんな価値を伝えるか」という訴求軸の設計です。

なんとなくの感覚で作ったコピーでも、たまたまうまくいくことはありますし、直感がヒントになることもあります。しかし、限られた予算・スケジュールの中で確度高く成果を出すには、「誰に、どんな価値を伝えるか」という軸を持って選ぶ視点が不可欠です。

<訴求軸をつくるメリットまとめ>

- 広告の方向性に迷いにくくなり、コピーの展開もしやすくなる

- チーム内やクライアントへの共有・説明もしやすくなる

- 効果が出なかったときに「何がズレていたのか」を振り返りやすくなる

今回は広告コピーの訴求軸の決め方を紹介しましたが、以下の記事では「広告クリエイティブのPDCA」をテーマに、制作から改善までのフローをご紹介しています。

「訴求軸を決めたあとどうすればいいのか知りたい!」という方は、ぜひこちらの記事もチェックしてみてくださいね。