いつもとは違う年度末の不安を和らげるように暖かな日にホッとすることが増えてきました。春は変化の季節ですよね。

自分が担当しているクライアントさんや広告アカウント、担当の方とずっと一緒に走れたら幸せですが、異動したり役割が変わったりすることはどうしてもあります。そこで出てくるのが、広告アカウントの担当者の引き継ぎです。こういった変化のタイミングでは寂しさや不安がつきものですが、アカウントの引き継ぎを上手くおこなうことは次の成長を促す新陳代謝としての重要なタイミングでもあったりします。

今回は、どのように引き継ぎを進めればスムーズかつ、より広告アカウントのパフォーマンスを伸ばせるのか、私が前任者からアカウント引き継ぐときに実践している作法を紹介します。

目次

STEP1:与件を把握・商材理解をしよう

与件を把握

まずは、引き継ぎ事項の大枠から捉えていきましょう。与件が何かを整理します。

広告アカウントで取り扱う商品・サービスはなにか、広告の目的は何で予算はいくらくらいかなど複数の項目があるので、こちらのスプレッドシートに引き継ぎシートの例をあげています。

自分で埋められる箇所を埋めていき、不明点は前任者に聞いて埋めていきましょう。あるいは、前任者が項目を埋めて引き継ぎの概要を話せるといいですね。

また、3C分析をすることで、自社以外の競合や市場についても理解を深めることができるので、下記のような方法もおすすめです。

参考:運用型広告で「やらないこと」を明確にする、3C分析のやり方

参考:自社分析・競合調査のやり方とポイント、運用型広告ではどこに着目すべきか?

案件の掲載開始前に前任者などがすでに行っていてすでにアウトプットがある場合もありますが、市場や競合の状況が当初と変わっていることは少なくありません。引き継ぎのタイミングで再度確認をおすすめします。

商材理解

つぎに商材理解ですが、可能であれば商品やサービスを実際に購入などして体験するのがおすすめです。どのようなポイントで比較検討し購入までどのように意思決定しているのか、決め手となった情報がなんなのかユーザーと同じ目線を持てる数少ない機会です。

しかし、たとえばBtoB商材などさまざまな制約により実際に体験が難しい場合もあると思います。その場合は、次のような方法がおすすめします。

- 商品・サービスが必要な人にヒアリングする(例:経費管理システムのサービスだったら、社内の経理の人に業務上の問題点やサービスについて聞いてみる。)

- SNSで商品・サービスに関連した情報をアップしている人の属性などを確認してみる

- トライアルで使わせてもらう

- クライアントや営業、カスタマー部門の担当者に、顧客についてヒアリングさせてもらう

できる限りの方法を尽くして一次情報に触れておくとより理解が深められますね。

参考:広告主のビジネス理解を深めるために、広告運用者が押さえておきたいフレームワークと情報収集法

しかしながら商材を理解することは、単に「コンバージョンすること」だけではありません。

- 商品・サービスのターゲットはどのような人か

- ユーザーにはどのような悩みや課題があるのか

- その悩みや課題は、商品・サービスで解決できているのか

これらを具体的に説明できるようにするのが最初のステップだと考えています。

STEP2:アカウントの設定を確認しよう

与件の把握や商材理解ができたあとに、実際の広告アカウント(以下、アカウントと表記)を見ていきましょう。1の与件確認と同時にアカウントを見ることもあると思いますが、アカウントにログインして詳細を確認するのは「与件確認後」がおすすめです。いきなりアカウントを見ていこうとすると、細かいところばかりに目が行きがちになり全体を把握できずに、広告運用を受け継いだあとに対応が後手に回りがちになります。

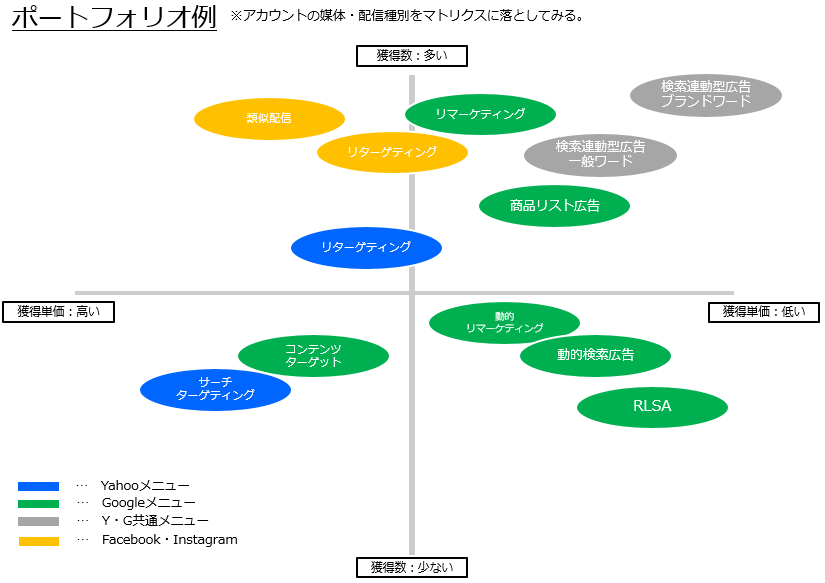

2-1:ポートフォリオの確認

1でチェックした中に、「実施媒体」があったと思います。「実施媒体×実施している配信種別」を、コンバージョン数多い⇔少ない、コンバージョン単価高い⇔少ない のマトリクスに落としてみましょう。

マトリクスに落とすことで、全体像が把握できます。最もコンバージョンが取れている配信種別や、もっとコンバージョンが取れるであろう配信種別が可視化できます。引き継ぎを進めているのが複数のメンバーだった場合、現状の可視化ができていれば話がしやすいですよね。

2-2:コンバージョンポイントの設定確認

こちらも、1の与件確認のなかででてきましたが、コンバージョンポイントがどこに設定されているのかを確認しましょう。リンク先URLの確認だけでなく、実際にそのページに辿り着くまでの流れを確認します。

コンバージョンまでのフローを踏むことで、コンバージョンしにくい点や、入力しにくい箇所があると感じることもあるかもしれません。それがコンバージョン率の改善案につながることもあります。

2-3:大枠の設定内容の確認

次は、アカウント、キャンペーンと大枠から順に設定内容を確認していきましょう。

Google 広告・Yahoo!広告の場合

- 配信ネットワーク:検索広告orディスプレイ広告

- 時間帯配信:平日のみ、休日のみ、深夜帯停止、店舗休業日停止、など

- 配信地域:日本、関東のみ、店舗から○kmのみ、配送可能エリアのみ、など

- デバイス:PCへの配信が停止されている、など

管理画面左上、すべてのキャンペーンを選択後、設定を選択するとキャンペーン設定を一覧で確認できます。

この確認を行うことで、新規キャンペーン作成時の与件漏れや既存キャンペーンをコピーしたい際に意図していない設定が残ってしまったなどのミスを回避することにも繋がります。

2-4:広告のリンク先に使用しているページの確認

広告で使用しているリンク先ページを確認します。広告配信においてもランディングページが重要なのはいわずもがなですが、どのようなターゲットに対してどのリンク先ページを充てがっているかをまずは押さえておきましょう。

確認方法は、アカウントの内容を一括でダウンロードして、ステータスがアクティブになっているキャンペーン・広告グループ(広告セット)・広告を抽出、最終リンク先一覧で確認することができます。Google 広告・Yahoo!広告の場合は、それぞれのエディターから一覧をダウンロード可能です。

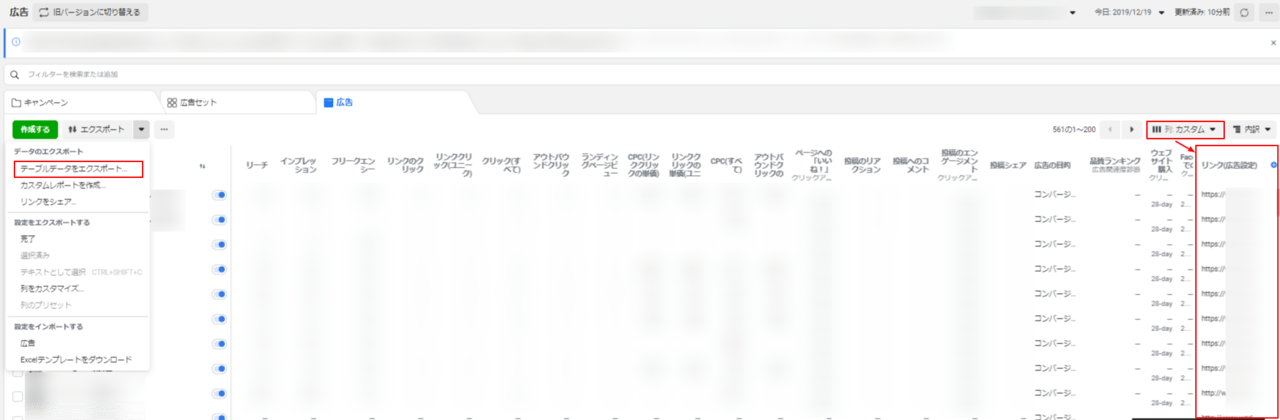

Facebook・Instagram広告では、広告のタブから、「リンク(広告設定)」を列に表示して、エクスポート→テーブルデータをエクスポートすることで、一覧で確認できます。

このときにあらためて、設定している他にリンク先の候補になりそうなページがWebサイトにないかもチェックしておくと、その後の選択肢が増え広告運用の幅も広げることが出来ます。

2-5:広告訴求や、設定している広告表示オプションを確認

広告の訴求で使用している表現(価格訴求、継続率訴求、利用人数訴求、使用感訴求など)は何かを確認します。

過去に使用していた広告訴求も含めて確認するといいでしょう。今までどの訴求が良かったのか、まだ試せていない訴求があるのかが分かり、今後の改善策に活かせます。

広告表示オプションも合わせて確認しましょう。広告表示オプションは、広告文を補完する役割があるので、広告文で使用している表現以外の内容が設定されているかを確認します。

STEP3:過去の運用状況を振り返ろう

ここまでくれば、現状実施している広告の大枠は把握できていると思います。その状態で、広告運用の歴史を振り返りましょう。

そのポイントとは、数字をもとに内部要因と外部要因を確認していくことです。

過去のレポートやアカウントの全期間のレポートをもとに、コンバージョンの増減が大きかった月(または四半期など、会社ごとに結果の報告をする期間に合わせて振り返りすると良いと思います)に何があったかを前任者に聞いていきます。

よくあるコンバージョンの増減要因

内部要因

- アカウント構成の変更

- クリエイティブやキーワードの追加や削除

- ランディングページの変更

- 新しい配信手法の追加

- 広告出稿額の増減

- サイトのリニューアル

外部要因

- メディアやSNSで取り上げられた

- 新商品・新サービスを追加した

- 商品内容を変えた(販売方法や価格など)

- 毎年あるイベント情報

・セール情報

・検索ボリュームが上下するタイミング(Googleトレンドを使ってメインキーワードの動きを把握)

・お盆期間・年末年始・GWなど大型連休の動き

現状の広告アカウントは施策やイベントなどこれまでの積み重ねによってできています。「こうしたほうが絶対いいのに」と思っても、もしかするとその施策をあえて実施していない理由や事情があるかもしれません。これらは目に見える数字や設定には出てきにくいものです。一歩立ち止まって過去の運用状況はできるかぎり把握しておきましょう。

STEP4:広告運用のルールを把握しよう

つぎに広告運用におけるルールを確認します。

広告アカウントはクライアントの要望ややりたいことに基づいて個別のカスタマイズがなされたものです。一般的にはOKなことでも個別の事情がありその広告アカウントではNGかもしれません。やっていいこと・悪いことは事前に把握しておきましょう。

たとえば、以下のようなものが該当します。

- 配信をしたくないサイトやコンテンツはないか?

- 掲載したくないキーワードはないか?(競合他社の検索語句、ターゲット以外の検索語句)

- 広告文に使ってはいけないフレーズや表現はないか?

- 予算やKPIは手数料や税金を含むか?

その広告アカウントで「あたりまえ」と思っていることが実は認識間違いのもととなり、損失につながることも少なくありません。ルールを通して広告運用に対する認識のすり合わせを行うことも大切です。

引き継ぎで感じた疑問や課題は宝の山

広告アカウントのパフォーマンスは広告運用者の力量に多分に左右されます。もちろん安定した広告運用の成果を維持するのももちろん重要ですが、引き継ぎによる第三者の目をいれることで、いままで気がつかなかった課題に気付き問題の解決のチャンスが多く生まれるタイミングでもあります。前任者からすれば当たり前にやっていたことが、新任者から見れば改善幅があることもあります。

ですから、引き継ぎ途中に感じた疑問や課題は宝の山です。疑問に感じたこと、違和感を感じたこと、課題だと思ったことなど、引き継ぎを通して感じたことをあいまいなままにせず一旦書きとめておくのがおすすめです。

感じた疑問を大切にして、新たな挑戦を引き継いだアカウントでしていくことで、さらによい広告アカウントを目指したいですよね。