「このやり方で本当にいいのか…」「他社はどうしているんだろう…」

インハウスで広告運用を担当する方から、そんな不安や迷いの声を聞くことは少なくありません。

周囲に同じ業務をしている人がおらず、広告運用の成果や判断のプロセスを誰にも相談できない。

成果が出ても出なくても、すべて自分で抱え込み、「なんとなく報われない」「どう動くべきか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

アナグラムでは広告運用の代行に加えて、インハウスの運用チームに対するコンサルティングも行っています。インハウスの広告運用チームに対する支援を経験したプロジェクトメンバーも複数おり、筆者もその一人です。

様々な現場に触れるなかで実感するのは、インハウスならではの課題が存在し、それが行動や成果、仕事に対する充実感を妨げていることです。

この記事では、そんな「広告運用のインハウス体制で直面しがちな課題」を挙げ、解決策を考えていきます。皆さんには、「悩んでいるのは自分(自社)だけじゃないんだ」「こういう解決策があるのか」と、少し前向きになっていただけたら嬉しいです!

目次

努力が評価されない。しかし責任は重い。

広告運用の成果やプロセスは、同じ経験の無い人にはなかなかイメージがしにくいものです。

近年では広告運用に精通したメンバーが集まるインハウスチームもありますが、一方で「広告運用者がマイノリティ」「上司が畑違い」といったケースも依然として少なくありません。このような環境では、運用型広告の業務について理解を得ることは簡単ではありません。

① 成果が「わかりやすいアウトプット」と結びつきにくい

例えば、広告運用はバナー制作やキャンペーン実施といった「目に見える成果物」が少なく、施策が社内で話題になりにくい傾向があります。

② 外部要因の影響が大きく、評価が誤解されやすい

クリック単価の高騰や競合状況の変化など、自身ではコントロールできない要素によって成果が左右されるため、誤解や不当な評価につながりやすくなります。

③ 責任と権限のアンバランスが生じやすい

数千万単位の広告費を扱う責任がある一方で、判断に必要な情報や社内の理解が不十分で、プレッシャーを抱えやすい。

④ 挑戦しづらい文化になりやすい

直接的な成果に繋がりやすく、具体的な数字が把握しやすい分、結果への風当たりが強く、失敗を許容しない文化が根付きがちです。そうなると、新しい施策に取り組む心理的ハードルが上がってしまう。

これらはインハウスの広告運用者にとってよくある悩みですが、いずれも「周囲から広告運用という業務が理解されていない」ことが共通の課題になっています。

▼解決策:報告に背景情報を加えよう

つい「もっと広告運用に理解のある環境だったらな……」と考えたくなるものですが、運用者側が周囲の理解を得ようと努力することも大切です。このような環境で広告運用者が意識すべきは、広告運用の業務の「過程」の部分をさりげなく含めた報告を、日頃から心がけることであると筆者は考えます。

特に広告運用のプロセスは、当事者以外には成果に至った背景が見えにくいです。

それだからこそ、「何を、なぜ、どのようにやったのか」を伝える努力が非常に重要です。

■報告で工夫したいこと

- 施策の仮説を伝える

- 変更の意図を説明する

- 市場や競合の情報を共有する

- 日常的に小まめな共有を行う

- 目的と優先度をセットで伝える

「仮説と意図」を、日常的な報告やコミュニケーションの中に盛り込むことで、運用業務の背景や判断のプロセスが可視化され、広告運用者以外からの理解や信頼が深まりやすくなります。

周囲と建設的な対話をしやすい環境を作るために、このような情報共有の工夫も、インハウスの運用者に求められます。

実践から生まれる「運用のコツ」を知る機会が少ない

インハウス体制で広告運用を行っていると、実践を通じて得られる“生きた知見”が社内で蓄積・共有されにくいという課題に直面しがちです。

広告媒体が提供するベストプラクティスは一定の参考にはなりますが、汎用的なマニュアル通りに運用するだけでは効果が頭打ちになるケースも少なくありません。

実際は商材やビジネスモデル、事業のフェーズによってベストプラクティスは異なります。そのため、広告運用者が自社の事業フェーズや商材特性に照らし合わせながら、「取り入れるべきもの」「見送るべきもの」を見極めていく必要があります。

広告代理店では、多くの案件を通じて得られた失敗や成功の知見がチーム内で自然と共有され、意思決定に活かされる仕組みが整っています。

しかし、インハウスではこうした知見の循環が起きにくく、「自社独自の判断軸」が育たないまま、手探りの運用を続けている、というご相談は実際にも多く耳にしています。

▼解決策:ナレッジの蓄積を通じて判断軸の構築を

広告運用者が意識すべきは、「情報取得の仕組み化」と「自社に合った判断軸の構築」であると筆者は考えます。

■「情報取得の仕組み化」の例

- 媒体のアップデート情報を定期的にチームで共有する時間をとる

- 業界のコミュニティや勉強会に参加し、現場の知見に触れる

■「自社に合った判断軸の構築」の例

- 施策の意図や結果を社内で記録し、振り返るデータベースを作る

- 小さな検証結果も、成功/失敗問わず共有しナレッジ化する

このような取り組みを通じ、情報源を増やすことと、実体験に基づいた運用基準を育てていくことが重要です。それが、「この施策は、自分なりにこう考えてやる価値がある」と、納得して言える判断を支えてくれます。

その積み重ねが、自社にとって本質的な選択ができる運用体制につながり、新しい施策に踏み出す勇気の後押しにもなっていきます。

限られるリソースの中、優先順位が曖昧に

インハウスの広告運用担当者は、SEOやWebサイト運営、その他のマーケティング業務を兼務している場合もあり、限られた時間やリソースの中で施策を選択しなければならない状況に置かれがちです。

その結果、まだ試せていない新しい施策(例:動画クリエイティブ、他媒体への出稿)に着手できず、現状維持型の運用にとどまってしまうことも少なくありません。

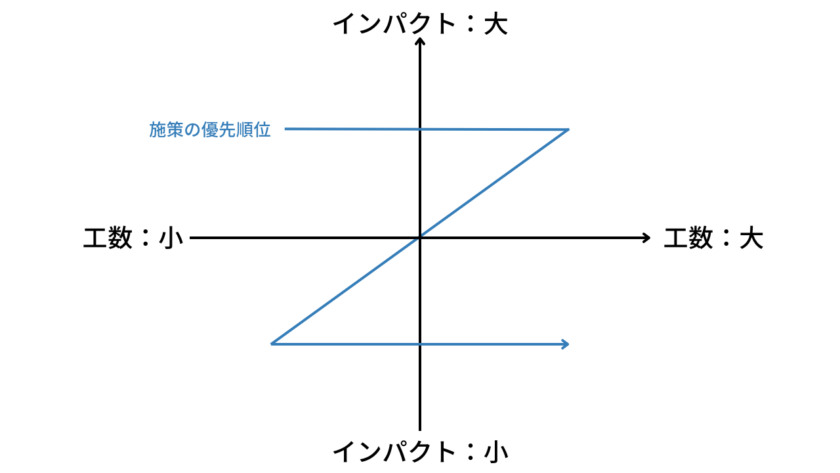

▼解決策:優先順位を決めるフレームワークを事前に作る

施策の優先順位をつけるフレームワークを決めておくと、スピーディに判断できるようになります。

例えば、施策の優先順位を「工数(少〜多)」と「インパクト(小~大)」の掛け合わせで決めるというフレームワークを設けたとします。

※ここでの「インパクト」とは、期待できる売上増や広告費用対効果の増加であり、広告媒体でリーチできるユーザーの数や、現状の配信額を参考に決めることとします。

そのように取り決めてさえいれば、施策案は下記のように整理することができます。

(例)

| 施策案 | 工数 | インパクト (売上・成果への影響度) |

|---|---|---|

| Meta広告のバナー追加 (既存施策の強化) | 低 | 中 |

| YouTube広告の動画作成 (新規施策) | 高 | 高 |

| Google広告の入札戦略変更 (改善施策) | 低 | 中 |

こうして並べてみると、「すぐにできて、そこそこ効果がありそうな施策」と「大変ではあるが、ポテンシャルが大きいため優先的に取り組むべき施策」が見えてきますよね?

すべてを完璧に行う必要はありませんが、時々のリソース状況に応じて施策の優先順位を効率的につけていくための”考え方の指針”を設定し、ステークホルダーと共有しておくことも重要です。

参考:「業務スピードを上げたい」広告運用者が身につけるべき7つの考え方

身近なはずの社内に頼りにくい

インハウスで広告運用を行う際には、必要に応じて社内の他部署と連携し、リソースを活用しながら取り組むことができるということがメリットの一つです。

しかしながら、「他部署の手を借りたい」と思ったときに、社内に協力を仰げる関係性が築けていないケースは少なくありません。

たとえば、「サイトの一部分を直してもらえたら成果が出るはず」「タグの設定するために少しだけエンジニアに力を借りたい」と思っても、それを実現するための社内交渉力や信頼が足りず、動けないまま終わってしまうのです。

本来、社内のリソースを柔軟に活用できることがインハウスの強みですが、関係性の薄さが足かせとなり、かえってフットワークが重くなってしまっては本末転倒ですよね。

▼解決策

このような状況を打破するために意識したいのは、「小さな成果の共有」と「日頃からの社内関係づくり」です。

■「小さな成果の共有」の例

- 施策のビフォーアフターや成果を、関わったメンバーにフィードバックする

- チャットや定例の中で、広告運用が他部署にどう影響しているかを共有

■「日頃からの社内関係づくり」の例

- エンジニアやデザイナーと雑談ベースでも接点を持ち、気軽に相談しやすい関係を築く

- 自分が他部署の相談にのることも忘れず、双方向の関係をつくる

広告運用チームが社内で「連携できるパートナー」として認識されるように動くことが重要です。

結果として、ちょっとした依頼にも対応してもらいやすくなり、インハウスならではのスピード感を最大限活かすことができるようになります。

大事なことは「言語化」と「共有」

本記事ではインハウスの広告運用者の悩みを4つ取り上げましたが、その解決策に共通するのは「考えを言語化し、それを共有すること」です。

- 言語化する → 判断や行動の「見えない価値」を可視化する

- 共有する → 価値を「他者に伝え」、チームや組織と繋がる

この2つが揃って初めて、インハウスの広告運用者は孤立から抜け出し、影響力と成果を高めることができるのです。

広告運用は様々な指標が可視化されやすく「成果」に気を取られがちです。しかし、成果の背景まで含めて伝えられる人こそが、組織で信頼され活躍できる人です。

言語化し共有することを通じて、成果を出しやすい環境を、自ら作っていきましょう!