ランディングページ(LP)は、コンバージョン率を左右する重要な接点のひとつです。成果向上のためには一度作って終わりにするのではなく、ユーザーの反応を見ながら改善を重ねていく「LPO(Landing Page Optimization)」が欠かせません。

しかし、いざ改善に取り組もうとしても、どこから手をつければいいのか迷うことも多いのではないでしょうか。

今回はLPOをスムーズに進めるために、問題の洗い出しから効果検証、評価までのフローをご紹介していきます。

目次

LPOとは?

LPOとは「ランディングページ最適化(Landing Page Optimization)」の略で、LPの構成や要素を改善し、コンバージョン率向上を図る施策のことです。

LPOに取り組むべきタイミングとして、以下のようなケースが挙げられます。

- 広告のクリック率は良いのに、コンバージョン率が伸びない

- ユーザーの意図に合っていない、あるいは操作性が悪いと感じる箇所がある

- 流入数が多く、他の施策と比べて改善インパクトが大きい

注意したいのは、「なんとなくデザインが古い気がする」「もう少しトレンド感を出したい」といった主観だけでLPOを始めてしまうことです。

見た目が洗練されたLPが、必ずしも成果に結びつくとは限りません。費用や時間をかけてリニューアルしたのに、かえって成果が下がってしまった……というのは、広告運用の現場では珍しくない事例です。

もちろん、ひとりのユーザーとしての主観が役立つこともありますが、着実に成果につなげるためには、ページを訪れるユーザーの行動やデータといった客観的な根拠に基づいて判断することが大切です。

ここからは、LPOを効果的に進めるための具体的な手順を見ていきましょう。

STEP1:改善ポイントを見極める

まずは現状の課題を正しく把握し、改善施策の優先順位を決めます。

どの部分に改善の余地があるのかを見極めるために、定量データと定性データの両面からLPの現状を分析しましょう。

実際にLPを見て、ユーザー視点で課題を把握する

まずは、先入観を持たずに実際のLPを見て、「ユーザーだったらどこで迷うか、離脱しそうか」といった視点で体験してみましょう。

特に初見に近い状態で見ることで、「見出しが何を伝えているかわからない」「商品に関する情報が足りず、不安を感じる」などの気づきが得られます。

また、ユーザーテストを通じて第三者に実際に使ってもらうと、自分では気づきにくい課題にも出会えます。操作に迷う場所や、どの情報はじっくり見てどこは飛ばすか……など、ユーザーのリアルな反応を観察することで、改善のヒントが得られます。

もし改善点がうまく見つけられない場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。

アクセス解析ツールやヒートマップであたりをつける

ユーザー視点で課題を見つけたら、次にGA4などのアクセス解析ツールや、ヒートマップツールを使って実際のデータに裏付けをとりましょう。

- モバイルユーザーの直帰率が極端に高い → 操作性やレイアウトの問題かも

- CTAまでのスクロール率が低い → そもそもコンテンツが読まれていない可能性

- 入力フォームでの離脱率が高い → 入力項目が多すぎる or 不安要素がある?

たとえば上記のように、体験で感じた仮説と数値を突き合わせることで、より信頼性の高い課題が見えてきます。

仮説を立て、施策に落とし込む

ユーザー体験やデータ分析から課題が見えてきたら、それに対する仮説を立てます。

たとえば、以下のような流れです。

| <例①> 課題: CTAボタンが「資料請求」と「相談会申し込み」の2つあり、ユーザーテストで「どちらを押せばよいか迷う」といった声があった ↓ 仮説:選択肢が多いことで迷いが生じ、行動に移れないユーザーが一定数いるのではないか ↓ 施策: CTAボタンを「資料請求」のみに絞る |

| <例②> 課題:ヒートマップ分析から、ページ下部の料金表セクションの熟読率が高く、他のセクションがスクロールされてあまり読まれていないことがわかった ↓ 仮説: 価格を早めに確認できるようにした方が、コンバージョン率が高まるのではないか ↓ 施策: 料金表セクションを上部に持ってくる |

このように、課題に対して「なぜそれが起きているのか?」という視点で仮説を立てていくことで、次の改善アクションが具体的になります。

なお、施策の優先順位はコンバージョンへの寄与度や、どこにボトルネックがあるかによって変わってきます。たとえば、ページの後半まで到達しているユーザーが多いなら、フォームやCTAの改善が有効ですが、ファーストビューでの離脱が多い場合は、上部の構成やコピーの見直しが優先されることもあります。

ユーザーの行動データをもとに、「どこから改善すべきか」を見極めて取り組むことが大切です。

STEP2:効果検証の準備をする

改善施策を決めたら、効果を正しく測定するための準備を行いましょう。なんとなくテストを実施してしまうと、評価の基準があいまいになって次の改善につなげづらいという問題が起こりがちです。

ここでは、テスト方法や使用ツール、検証期間など事前に決めておくべきポイントを紹介します。

テスト方法を決める

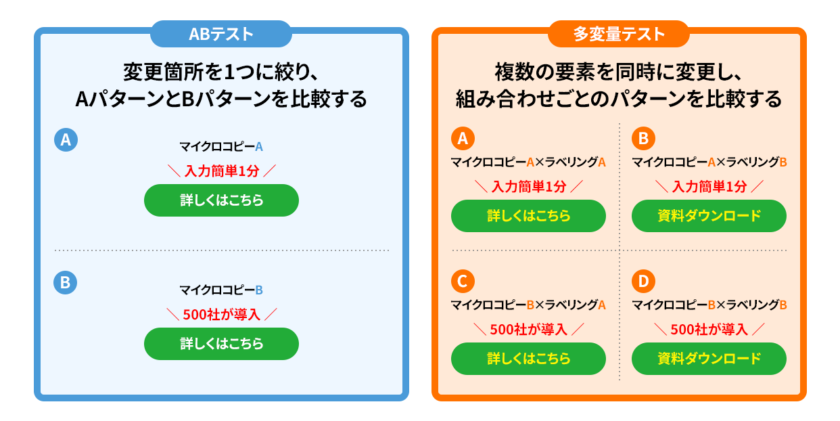

LPの効果検証で代表的な手法は、「A/Bテスト」と「多変量テスト」です。

| A/Bテスト:1つの要素だけを変更し、元のパターンと比較する方法です。「この見出しの変更がCVRにどれだけ影響するか」など、変更点の効果を明確に把握したいときにおすすめです。 多変量テスト:複数の要素を同時に変更し、さまざまな組み合わせを比較する方法です。要素同士が相互に影響する場合や、最も効果的な組み合わせを探りたいときに適しています。 |

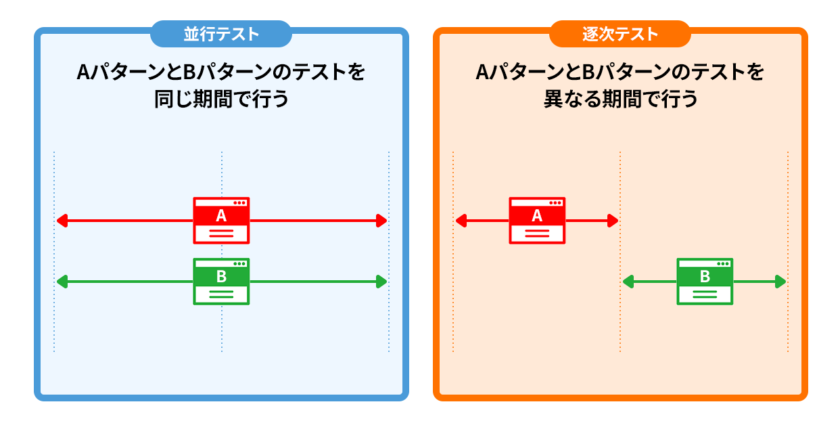

さらに配信の仕方として「並行テスト」「逐次テスト」のいずれかを選ぶ必要があります。

| テスト方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 並行テスト AパターンとBパターンのテストを同じ期間で行う | 季節性や広告配信状況など外部要因の影響を受けづらく、結果の信頼性が高い | 配信ボリュームを均等に分けるため、パターンごとのトラフィックが少なくなる |

| 逐次テスト AパターンとBパターンのテストを異なる期間で行う | 実施期間がずれるので、少ないトラフィックでも実施しやすい | 外部要因の影響を受けやすく、結果の正確な判断が難しくなる |

基本的には影響要因の少ない並行テストがおすすめですが、アクセスが少ないLPの場合は、逐次テストを選ぶこともあります。

LPOツールを利用するか決める

専用のLPOツールを使うと、テストの準備・実施・分析までを効率的に進められます。

コードを書かずにボタンやテキストを変更できたり、ヒートマップでユーザー行動を視覚的に確認できる機能が備わっていたりと、改善サイクルを回すのに便利な機能が揃っています。

一方、LPOツールを使わない場合は、コーディングや本番環境への公開作業が必要ですが、費用がかからず自由度の高いカスタマイズが可能です。

どちらを選ぶかは、実施体制・ツール環境・目的に応じて検討しましょう。

検証期間を決める

A/Bテストを正しく評価するには、十分なセッション数とコンバージョン数が必要です。サンプル数が少ないと施策の信頼性が下がってしまう可能性があるので、「どのくらいの期間で必要なサンプルが集まりそうか」を事前に確認しておきましょう。

CVRの改善を目的とする場合、以下の3つが決まると、必要なおおよそのセッション数を算出できます。

- 現在のCVR(ベースライン)

- 最小検出したい差(例:CVRが1.0% → 1.5%)

- 統計的有意水準(一般的には95%、p < 0.05)

セッション数やコンバージョン数は時期的な要因で上下することがあるため、過去1年ほどの実績を見て「テストを行う期間中に、数値に影響しそうな外部要因(季節変動やキャンペーンなど)がないか」をあらかじめ確認しておくとスムーズです。

STEP3:テストを実施する

準備が整ったら、いよいよ効果検証のスタートです。

A/Bテストの実装

LPOツールのA/Bテスト機能を使う場合は、事前に設定した変更内容が反映されているか、プレビューでしっかり確認してから公開しましょう。

ツールを使わず、オリジナルパターンとテストパターンの2つのLPを用意する場合は、広告管理画面でA/Bテストの設定を行います。リンク先にテストパターンのURLを設定した広告を入稿するか、または広告媒体にA/Bテスト機能が備わっている場合は、そちらを活用するのがおすすめです。

媒体ごとのA/Bテスト機能については、以下の記事をご参照ください。

十分なデータが集まったらテストを終了する

テストの勝敗は有意差を基準に判断しましょう。有意差とは「偶然ではなく、統計学的に意味の有る差」と判断できる状態のことです。以下のような無料ツールを使うと便利です。

参考:A/Bテスト信頼度判定ツール(有意差判定) - 株式会社真摯

なお、サンプル数が不足していて明確な差が判断しづらい場合は、「中間指標(クリック率・滞在時間など)の傾向を参考にする」「検証期間を延ばす」などの対応も検討してみましょう。限られたデータでもできる範囲での判断を行い、改善のサイクルを止めないことが大切です。

STEP4:テスト結果を踏まえて次のアクションを決める

A/Bテストを実施したら、コンバージョン率や指標の変化をもとに、今後の対応を検討します。

テストパターンが勝った場合

コンバージョン率が改善されたテストパターンは、LPの本番環境に反映しましょう。

- LPOツールを使った場合:テストパターンをそのまま公開設定に切り替える

- リンク先テストの場合:広告のリンク先をテストパターンのURLに変更する

反映後は、必ずPCとスマホ両方で、正しく動作するか確認してくださいね。

オリジナルが勝った場合

変更した内容がユーザーにとってマイナスだった可能性があります。

なぜコンバージョン率が改善されなかったのか、以下のように次のアクションに繋がる仮説を立てていきましょう。

| 施策例①:CTAボタンを「資料請求」と「相談会申し込み」の2つから、「資料請求」のみに変更 →ボタンが1つになったことで迷いがなくなり、CVRが上がると予想 → 実際は、コンバージョン数が減少。ユーザーが求めていたのは直接の相談だったと考えられる 施策例②:料金表セクションをページの後半から前半に移動 → 「すぐに価格を見られた方が、離脱が防げる」と考えて変更 → 実際は、料金表で離脱するユーザーが増えた。十分な製品情報を得る前に価格を見て、興味を失ってしまった可能性がある |

結果に差が出なかった場合

テストを実施しても、改善前と改善後でコンバージョン率に明確な差が出ないことはよくあります。しかし、結果に差がないからといって、必ずしもその施策が無意味とは限りません。

たとえば、LP内に商品の製造過程を紹介するコンテンツを追加して「安心感」を高める施策を行ったとします。この場合、コンバージョン数に変化がなかったとしても、カスタマーセンターへの問い合わせが減ったり、解約率が下がったりといった副次的な効果がある可能性も。

コンバージョン率だけでなく、ユーザーにどんな影響を与えたのかも含めて、テストパターンを採用するかどうか総合的に判断しましょう。

まとめ

LPの改善は、一度で完結するものではありません。コンバージョン率が大きく改善することもあれば、仮説とは逆の結果になることもあります。

せっかく工数をかけて作ったテストパターンが負けると、がっかりしてしまうかもしれませんが、大切なのはそこで止まらずに「なぜそうなったか?」を振り返り、次のアクションにつなげていくことです。

一発逆転を狙うのではなく、LPを育てていくつもりで取り組んでみてくださいね。

なお、LP改善を進める上では、入力フォームの最適化(EFO)も欠かせません。以下の記事もぜひご参照ください。