2023年5月23日(アメリカ時間)に、Googleの毎年恒例の大型広告イベント「Google Marketing Live」が10回目の開催を迎えました。

本イベント2週間前に行われたGoogleのI/Oでもそうでしたが、今回のGoogle Marketing LiveもAIに関する話題が非常に多く、広告プラットフォームの新機能の数々もこれまで以上に人工知能を活用している様子でした。

ここでは、基調講演で発表されたイノベーションと新機能をピックアップし紹介していきたいと思います。

目次

生成型AIを搭載したキャンペーン作成フロー

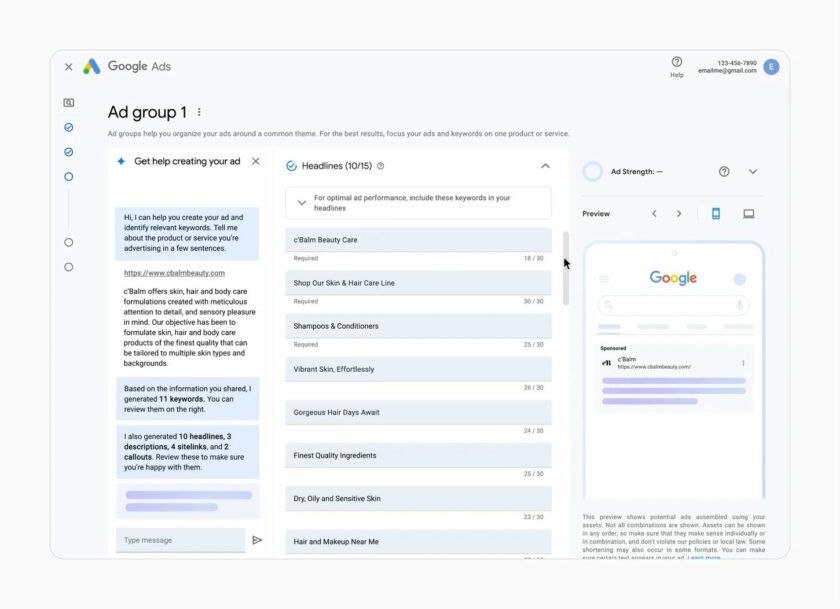

発表された新機能の中で特に印象的だったのが、キャンペーン作成プロセスに生成型AIを組み込んだことです。ランディングページのURLを指定することで、キーワードや広告の見出し、説明文、画像などのアセットが自動で作成ができる機能が発表されました。

こうしてAIが生成した結果を、入力したプロンプトでさらに洗練させることで、高品質の広告を作成できるようになることも非常にありがたいことです。

また、この機能が強制的なものではなく、使用するか否かは広告運用者の判断に任されていることも、例えば代理店がクライアントから広告表現に関して厳しい指定があった場合などには大きなプラスになりますね。

この機能のテストは2023年7月から開始し、年内により多くのアカウントでも利用可能になる予定です。

Search Generated Experience(SGE)の広告について

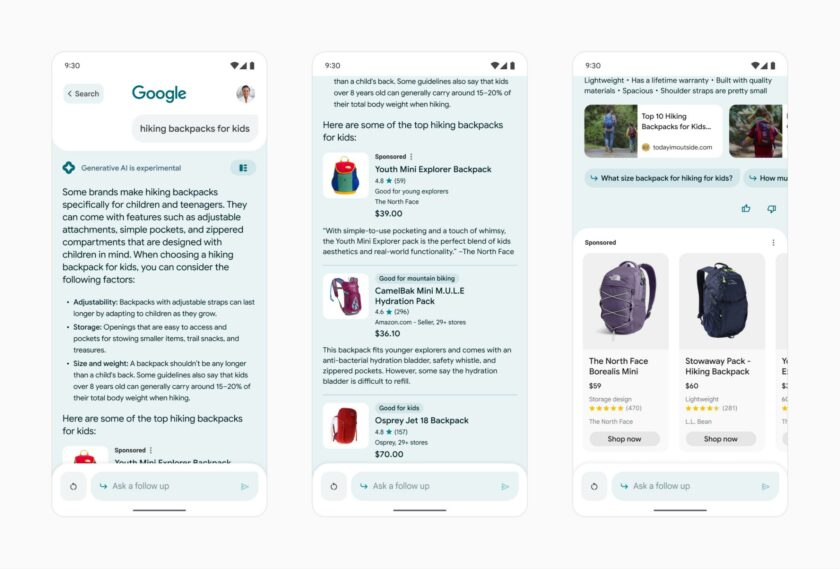

最初はProject Magiと呼ばれていた検索結果と会話型AIの組み合わせは、現在ではSGE(Search Generative Experience)と呼ばれ、このイベントの2週間前のGoogle I/O ですでに大きな話題になっていました。

SGE内に検索広告とショッピング広告の広告在庫があることが確認されただけでなく、AIが生成したスナップショットをユーザーがクリックし、追加の質問をすると、会話の文脈がその後の検索結果や広告表示に影響することも注目されました。

SGEはまず、米国のGoogle Search Labsを通じてのみ提供される予定ですが、国内で展開されるのは時間の問題であることは間違いないでしょう。

P-MAXキャンペーンのアップデート

今回AIというテーマがかなり脚光を浴びていたので、P-MAXキャンペーンにも特別な焦点が当てられていたのは予想できますね。

P-MAXのアセット作成に生成型AIを採用

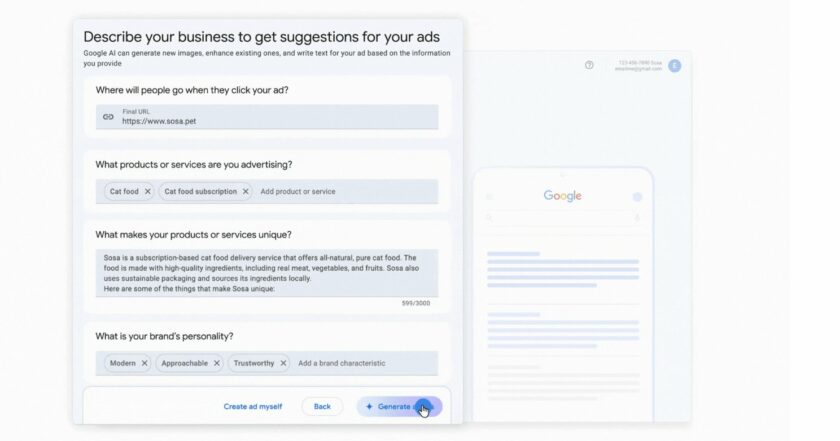

非常に興味深い機能として紹介されたのが、P-MAXのキャンペーンにおけるAIによるアセット作成です。

広告主の情報を入力すると、AIがキャンペーン用のテキストと画像アセットを自動的に提供し、新たなプロンプトによって、そのアセットを改良することもできます。

この機能は、まず英語圏で年内に展開される予定です。

分析情報がより充実に

現在、P-MAXキャンペーンはパフォーマンスに関する詳細なデータを取得できる範囲が限られていることは多くの広告運用者の悩みの一つとも言えるでしょう。これから、過去の検索データ(広告管理画面、またはAPI経由)や、最適化の提案を含むアセットレベルのパフォーマンスインサイトを取得できるようになる、と発表されました。

2つの新しい最適化目標

現在ベータ版ですが、P-MAXキャンペーンには、新たに2つの最適化目標が追加される予定です。

1つ目は、LTVの高い潜在顧客に焦点を当てています。もうひとつは、最近ブランドにあまり関心を示さないユーザーをターゲットにしたものです。

2つの新しいキャンペーンタイプ

Demand GenキャンペーンとVideo Viewキャンペーンという2つの新しいキャンペーンタイプも紹介されました。

Demand Genキャンペーン

Demand Gen キャンペーンは、複数のネットワークで広告が出稿可能なAI搭載のキャンペーンタイプです。

YouTube(ショート、インストリーム、インフィード)をはじめ、GoogleディスカバーからGmailまで広告掲載可能で、ターゲティングは顧客リストやYouTubeチャンネル登録者などを基にした「類似セグメント」で行えます。

なお、類似セグメントは以下の3段階でリーチを調整することができます。

- ナロー(狭い):2.5%

- バランス:5%

- ブロード(広め):10%

Video Viewキャンペーン

視聴回数の最大化に特化したYouTubeキャンペーンタイプです。入札はCPV(Cost Per View)で行われます。初期テストではスキップ可能なインストリーム広告キャンペーンと比較して+40%以上の視聴回数を打ち出していたと発表されました。

また、Video Viewキャンペーンは、スキップ可能なインストリーム広告、インフィード広告、ショート動画広告というフォーマットに対応しています。

ベータ版は来月から全世界で利用可能になる予定です。

AIを活用した自動作成アセット(ACA)

自動作成アセット(ACA)は、すでに昨年Googleが導入しており、以前はランディングページや既存広告のデータをもとに広告アセットを自動作成することができましたが、今回、AIによって検索の文脈をアセット作成に取り入れることも可能になったようです。

上の例では、「乾燥性敏感肌用スキンケア」という検索内容が、AIによって広告見出しに考慮されています。

商品データ管理に関するアップデート

キャンペーンで商品データを扱う広告運用者にとって、2つの大きなアップデートがありました。

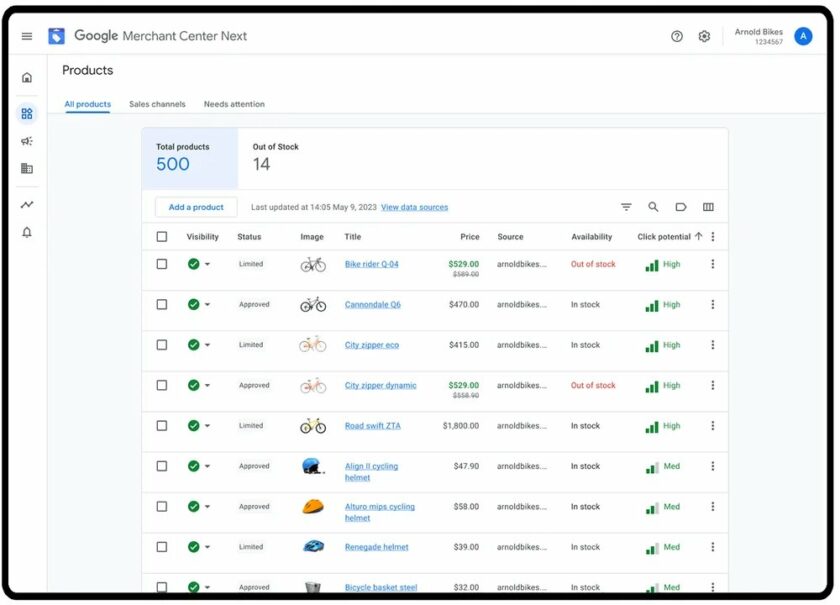

Merchant Center Next

Merchant Center Nextは、Googleの新しい商品データ管理プラットフォームで、2024年中に全世界で展開される予定です。

現在のマーチャントセンターとは異なり、Merchant Center Nextでは広告主のウェブサイトからデータを自動的に取得し、データフィードに反映させるAI機能を備えています。商品データを手動でアップロードする必要はなくなりますが、オプションとして残されているようです。また、レポーティングダッシュボードの機能もアップグレードされる予定です。

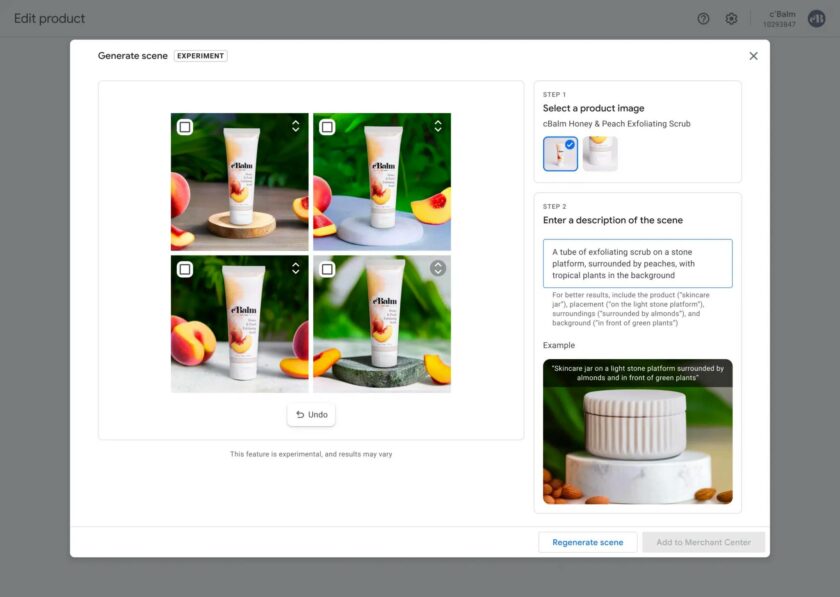

Product Studio

もう一つ紹介されたのが、Merchant Center NextのAI技術をベースにしたとされる「Product Studio」です。

このツールでは商品画像の背景を消したり、解像度を上げたりするだけでなく、生成型AI搭載の「カスタム商品シーン」機能により、テキスト入力で商品画像のデザインを変更できるようになります。

例えば、Google Marketing Liveでのライブデモでは、単色の背景に化粧品が映るだけの画像に、生成型AIが桃を写真に加えカラフルな新しい背景を追加したなど、簡単な操作で画像の雰囲気がガラッと変わる演出を見せました。

Product Studioは、今年から、最初に米国で展開される予定です。

その他のトレンドとアップデート

他にも様々な機能のアップデートが発表されたため、こちらでまとめて紹介していきます。

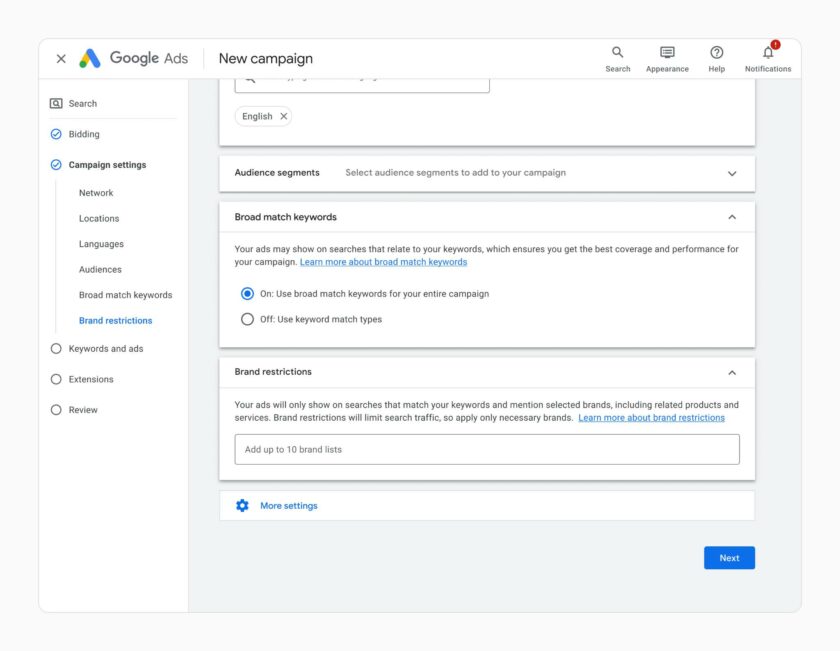

部分一致のブランド制限

部分一致のキーワードとスマート自動入札の組み合わせを活用している広告運用者が多いと思いますが、部分一致のキーワードが不要な検索クエリまで拡張してしまうことも少なくないですね。

このリスクは今後、部分一致キーワードを指定されたブランドの検索語句にのみ反応するように設定できる新機能の「ブランド制限」によって軽減されると期待できます。この機能は、キャンペーン単位で部分一致のキーワードを利用する設定をしたキャンペーンでこれから利用可能です。

GA4を利用したオーディエンスリストをGoogle広告の管理画面で構築可能に

GA4とGoogle広告のアカウントとリンクすることで、GA4上で作成したオーディエンスリストをGoogle広告の広告配信に利用できます。

これまでGA4を利用したオーディエンスリストはGA4の管理画面内で作成する必要がありましたが、Google広告の管理画面側から作成が可能となります。こうして作成できるオーディエンスの中に、Google AIを使用して購入の可能性が高いユーザーをより多く見つける予測オーディエンスも含まれます。

ディスプレイ&ビデオ 360 PAIR

PAIR(Publisher Advertiser Identity Reconciliation)は、データ保護規制に基づき、パブリッシャー側と広告主側の顧客データを照合し、測定やオーディエンス作成に活用することを可能にするデータクリーンルームです。こちらは特に3rdパーティーCookieが利用できなくなった時代にかなりありがたいソリューションだと言えます。

ディスプレイ&ビデオ 360 デジタル&TVレポート

コネクテッドTVは近年大きな成長トピックですが、測定やアトリビューションの領域で課題を抱えていることが少なくありません。今回のアップデートでDisplay & Video 360プラットフォームのCross Device PerformanceレポートまたはConnected TVの新しいレポートは、重要なインサイトを得ることが期待できそうです。

こちらは現在ベータ版で米国のみで利用できる機能になっています。

AI企業の代表格としての姿勢

非常に明確だったのは、Googleが今回のイベントでAI技術を駆使する企業としての姿勢を見せていることです。「AI」ほど頻繁に出てきた単語がないこともその方向性を物語っていますが、キーノートの終盤で、Googleのカスタマーソリューション担当副社長をつとめるジョン・ニコレッティ氏が述べた、「AIはテレビや携帯電話の登場と同じくらい大きな技術的な転換点である」という言葉も、GoogleがAIというトピックを推進している緊急性を非常によく捉えています。

また、興味深いことにGoogleのブランディングにも反映されています。例えば、ほんの1年前なら「機械学習」と紹介されたであろうものが、今や必ず「Google AI」という言葉に置き換えられています。

これはもちろん、単なる見せかけではないです。GoogleはAIの分野で長い歴史を持ち、半年ほど前にChatGPTが与えたショック以降も、AI技術の中心的なドライバーであることを、今回のイベントだけではなく、すでにI/Oで発表したイノベーションでも示すことができたと言えます。

今年のGoogle Marketing Liveで紹介された新しいプロダクトの多くが日本ではまだリリースされていないのはちょっと残念ですが、国内での展開を楽しみに待っています。