みなさんの担当する広告媒体の予算配分は適切でしょうか?

媒体選定は成果に大きな影響を与えます。下図は実際の改善事例を特定できないように加工したデータです。

約1年半の運用の結果「機会損失の生じたポートフォリオ」から「本来狙えたポートフォリオ」に変化し新規顧客獲得ペースが3倍に改善しました。「機会損失の生じたポートフォリオ」の時、広告の担当者は、決して手を抜いていたわけではありません。むしろ丁寧に広告運用をしていました。

にもかかわらずなぜ「機会損失の生じたポートフォリオ」になってしまったのでしょうか?「本来狙えたポートフォリオ」を作るにはどうすればいいのでしょうか?

「逆算式」と「積み上げ式」の2つの異なるロジックで仮説を検算する

「機会損失の生じたポートフォリオ」になる要因のひとつは、「CPAが高い媒体を停止」という一見合理的に見える判断にあります。

しかし「CPAが高い媒体を停止」の最も大きな盲点はCPAでしか判断していないことです。CPA以外に、様々な判断材料を掛け合わせ媒体の優先度を付けることで、より適切な判断を下すことができます

どういうことか説明します。

媒体の獲得ポテンシャルを考えるときは、過去7日のCPA等ミクロから積み上げて算出するいわば「積み上げ式」のロジックだけではなく、媒体の利用率や各種統計や定性データなどマクロから逆算して算出する「逆算式」のロジックも交えると、より判断を間違えにくいと考えます。

- 「逆算式」 … 媒体の利用率や各種統計や定性データなど

マクロから逆算して算出 - 「積み上げ式」 … 過去7日のCPA等ミクロから積み上げて算出

「逆算式」だけでは大枠から入るがゆえに細部の詰めが甘くなります。それゆえややもすれば致命的な欠陥を見過ごして、机上の空論になってしまいます。

一方、積み上げ式だけでは大局観を持てず、目先のノイズに惑わされ近視眼的になりがちです。本来の傾向から少しでもブレると将来の見立てが大きく変動してしまい、判断を間違えてしまうリスクが上がります。

マーケティングの現場では、限られた期間・整っていないデータから、確からしい将来の見立てを考える必要があります。そのためには、「逆算式」と「積み上げ式」の2つの異なるロジックで仮説を検算することが有効です。両者が近い結論に至ると仮説が当たっている可能性が高いです。一方、大きく食い違うときはどちらかが間違えている可能性があります。

では実際にこの2つのロジックを使って考えていくにはどうすればいいのでしょうか?より具体的に「逆算式」の仮説の立て方、「積み上げ式」の仮説の注意点、両者を組み合わせて判断精度を上げる方法を解説していきます。

「逆算式」の仮説の立て方

広告媒体の選定・優先度付けを「逆算式」から考えるには、様々な切り口が考えられますが、シンプルさと汎用性を重視して、以下3つから考えることを提案します。

- 「ターゲティング精度」:商材に合った方に絞ってリーチできるか?

- 「クリエイティブ情報量」:商材に合ったクリエイティブの表示フォーマットか?

- 「リーチ数」:多くの方にリーチできるか?

「ターゲティング精度」:商材に合った方に絞ってリーチできるか?

例えばBtoB商材で経営者にリーチしたいならMeta広告はピッタリでしょう。経営者の友だちは経営者なので、広告配信シグナルが有効に働くはずです。一方でLINE広告だと経営者と特定できる材料が少なくターゲティング精度は期待できません。

また水道修理サービスで「今水漏れしている方」にリーチしたいなら検索広告はピッタリです。しかしMeta広告だと「今水漏れしてます」を特定できるシグナルが無いためターゲティング精度は期待できません。

コスメや健康食品など、年齢と性別だけである程度広い顧客層からの衝動買いが見込める商材であれば、「ターゲティング精度」が大きなネックにならない場合もあります。

「クリエイティブ情報量」:商材に合ったクリエイティブの表示フォーマットか?

例えば「ベビー柔道」の教室の会員募集をするとします。ベビー柔道とは、赤ちゃんとお母さんが、柔らかい畳の上で運動遊びをして身体能力を高めたりスキンシップを取ったりする教室です。

多くの方は「ベビー柔道」が何かを知りません。そのため広告クリエイティブでは、まずは「ベビー柔道とは何か?」まとまった情報量を説明する必要があります。静止画1枚では無くて、カルーセル広告、動画広告が必要になるかもしれません。

一方、例えば「高めの血糖値に本気の対策/初回限定980円」「愛犬の口臭が歯磨き無しでスッキリ/お試し500円」などのようにテキストと小さな画像で端的に伝わる商材であれば、クリエイティブの表示フォーマットがネックにならないこともあります。

「リーチ数」:多くの方にリーチできるか?

「ターゲティング精度」「クリエイティブ情報量」の条件を満たす媒体において、取り組むべき優先度が高いのは「リーチ数」が多い媒体になると思います。

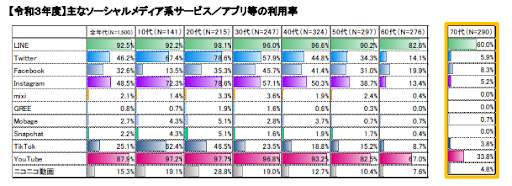

各媒体の媒体資料も参考になりますが、MAU(月間アクティブユーザー数)が非公表・グローバルのみ開示している媒体もあり比較がしにくいので、大枠を掴むために総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」が参考になります。

以下ブログにも詳しく記載しているので参考にしてください。

「ターゲティング精度」「クリエイティブ情報量」「リーチ数」から優先度の高い媒体に取り組む

「ターゲティング精度」「クリエイティブ情報量」「リーチ数」から優先度をつけることで、「本来狙えたポートフォリオ」を想像することができます。

例えば、一部の健康食品のように「ターゲティング精度」に制約が薄い(性別/年齢を区切れば十分)、「クリエイティブ情報量」も問わない(テキスト20文字程度で十分に魅力が伝わる)ようなサービスであれば、Google 広告(検索)、Yahoo!検索広告、Meta広告、Google 広告(Display/Find/Video)、Twitter広告、LINE広告、TikTok広告、Smartnews Ads、Taboola、Outbrainなど様々な広告媒体で獲得が見込まれる可能性があります。

また、求人広告のように特定の職業・タイミングにリーチする必要があり、「ターゲティング精度」に制約がある場合は、費用のほとんどがGoogle 広告(検索)、Yahoo!検索広告に集中し、職業を絞り込めるMeta広告も一部の費用を占めると考えられます。

「本来狙えたポートフォリオ」に向けて攻めるには?

「本来狙えたポートフォリオ」に向けて攻めるコツを3つ説明します。

攻めるコツ①「現状の配信データ」に引っ張られすぎない

数字として上がってくるのは、現状配信している広告媒体だけです。数字だけ見ていると、現状配信している広告媒体の中の最適化や、配信媒体同士の比較に目が向きがちです。しかし実は配信しておらず数字レポートに上がってきていない「Twitter広告」や「Google 広告(Video)」にこそアップサイドが眠っているかもしれません。

「ターゲティング精度」「クリエイティブ情報量」「リーチ数」を通して、広告媒体の優先度を付け、主要な広告媒体に関して「なぜ今はやらないのか?」を説明できるようにすることで、「機会損失の生じたポートフォリオ」を見たときに違和感を抱くことができます。

攻めるコツ②「過去の経験」に引っ張られすぎない

媒体選定において、担当者が経験のある広告媒体が優先的に取り組まれることがあります。例えば、「Smartnews Adsは経験があるので最初に提案」などです。

一方、経験が浅い媒体は敬遠されてしまうことがあります。例えば、「Twitter広告はやったことがないからやらない」「TikTok広告は未経験で、使えそうな動画もないのでやらない」などです。しかし「ターゲティング精度」「クリエイティブ情報量」「リーチ数」を加味してやるべき広告媒体は、経験の有無は関係なく取り組んだ方が成果は伸ばしやすいはずです。

攻めるコツ③ 「予算上限」に引っ張られすぎない

「予算が100万円/月しかないから検索広告で使い切れる」「予算が300万円/月しかないからTwitter広告はできない」といった考え方は機会損失につながりやすいです。

「ターゲティング精度」「クリエイティブ情報量」「リーチ数」から考えて、現状の広告配信が機会損失になっているなら増額提案をした方が良いと思います。難しければ、まずは予算内で実績を作り成長機会を示す。それでも難しければ、来期の予算取りに向けて材料を揃えることが重要です。

なぜならこうした機会は現場から伝え示さないと、経営側は気づくことはできないからです。

また予算で発想や成長機会に蓋をするのは機会損失につながります。

予算にとらわれず「ここから10倍に伸ばせないか?」を常に問うべきだと思います。予算ありきではなく、想定外の新たな成長機会を見つけることが大事ではないでしょうか。

「積み上げ式」の仮説の立て方

このように「逆算式」のロジックで広告媒体に仮説を持ち、おおよその優先順位をつけ攻める指針を与えてくれます。

一方で「積み上げ式」は「コンバージョン」「CPA」など明確な指標で語ることが可能です。しかし、一見明確で間違いにくそうな「積み上げ式」にも実はいくつか判断を間違えさせる罠があるので、その罠についても解説していきます。

サンプルサイズが小さいと意味のない「ノイズ」になることも

考えてみて欲しいのですが、コンバージョン数が10件/日程度の場合、CPAが5,000円だとしても、日別に見ると3,000円の日もあれば7,000円の日もあるのではないでしょうか。

これは統計的に有意な差分ではなく、見ているサンプルサイズが小さいゆえに純粋に確率の分散であることが多いと思います。

こうした確率の分散は、判断を惑わせる「ノイズ」になり、惑わされ間違った停止判断を下してしまうと、機会損失につながるリスクがあります。

例えば、「過去7日のCPAで許容値を超えた媒体を停止」を機械的に判断していくケースです。

一見合理的なやり方に見えますが、判断基準がCPAの推定値ではなく「配信ボリュームの大きさ」になってしまうことがあります。配信ボリュームの小さい媒体は生き残りにくいです。

なぜなら、配信ボリュームの小さい媒体はコンバージョン数が少なくサンプルサイズが小さいため、投資で言うところのボラティリティ(高い・低いの変動幅)が大きく、媒体の獲得ポテンシャルとは関係無くCPAが高い区間が出てきやすいからです。

そのため、配信ボリュームが小さい媒体、(初動で予算を十分に割けていない媒体や、金額が多くはないが売上はしっかりあがる媒体)を、過小評価してしまうリスクが高くなります。

「ノイズ」は様々なところに現れる

上記の例以外にも、「ノイズ」は様々なところに現れます。

日別で見たり、キャンペーンごとに分けて見たりすると「CPAが高い」データはいくらでも抽出可能です。「CPAが高いから停止」を繰り返すと、ほとんど全ての配信を停止する羽目になってしまいます。

こういう意味のない停止癖があるマーケターは、細かくデータを見て一生懸命に仕事をすればするほど、成果を阻害することになってしまいます。非常にもったいないことです。

「統計的に意味のある数字か」を考える

そうならないために、「統計的に意味のある数字か」を考えることは重要です。

データが足りないなら、例えば、過去7日間のデータで一律判断することはせずに、1か月、3か月、半年など集計期間を伸ばせるといいでしょう。リスクを取れるならデータが溜まるまで判断を保留してもいいと思います。

もちろん、明確な仮説がある場合は、統計的に有意なデータが集まるまで待たずともアクションを取ってもいいでしょう。例えば「今週はセール」と分かっているなら、データが溜まるまで待たずに、予算を上げるべきだと思います。

しかし、明確な仮説が無く数値の変化だけで判断するとしたら、まずちゃんと意味のある数字なのかは気にした方が良さそうです。

「逆算式」で優先度の高い媒体は粘って改善する

運用型広告の多くはMAU(月間アクティブユーザー数)で数千万以上を抱える媒体に出稿できます。

ユーザー、出稿面、広告クリエイティブの組み合わせが非常に多いだけに、初動が上手くいかないことは決して珍しくありませんが、そこから粘って組み合わせを変えるだけで成果が改善しうるため、試行錯誤する余地が多いです。

そのため1週間の結果だけ見て「媒体の相性が悪いから停止します」と言うのは、例えば熱海にカマスを釣りに行ってボウズだった人が「太平洋でカマスは釣れません」と言ってるのと同じようなものだと思います。数千万MAU以上の媒体への広告出稿は大きな売上につながる可能性があります。「太平洋でカマスは釣れません」理論で失うには痛すぎるでしょう。

また、一度停止されてしまうと数字レポートに上がってこず改善の機会がありません。強い意志が無い限りは再開されず延々と機会損失になり続けます。その結果、媒体が偏り、成果も先細りして「機会損失の生じたポートフォリオ」につながりやすいです。

「本来狙えたポートフォリオ」を作るためには、停止は最後の手段。掲載場所が悪かった?ターゲティングが悪かった?単にタイミングが悪かった?停止する前にいろんな可能性を考えた方がいいと思います。

とはいえ、CPAが高いのは良くない

誤解を招きそうなので補足すると、「試行錯誤の余地があるから、CPAが高くてもいい」と言いたいわけではありません。配信を継続する場合も、急ぎ改善のアクションを取り数日中に改善を目指すのが前提です。

CPAの高い媒体にいつまでも投資は続けられませんし、芽のない媒体に人的なリソースも割けません。例えば、「別のやり方でもう10万円だけ予算を割くのか?」「追加の広告クリエイティブを作るのか?」シビアな判断が求められます。

「積み上げ式」と「逆算式」を組み合わせる

重要なことは、「積み上げ式」と「逆算式」を組み合わせることです。

このとき「獲れないはずが無い」「絶対にポートフォリオに組み込むべき」と思える媒体は、現状の成果が鈍いとしても、十分にデータが溜まっていない、もしくは何かが間違っているだけの可能性があります。粘り強く改善ポイントを探った方がいいでしょう。

例えばGoogle広告(検索)でCPAが見合っているのに、Yahoo!検索広告で獲得ができないなら、広告側の設定の何かが間違っている可能性が高いです。なぜならYahoo!はGoogleよりリーチ数は劣りますが、ターゲティング精度や掲載フォーマットが似ているため獲得が見込めるからです。

またLINE広告でCPAが見合っているのに、Twitter広告でCPAが見合わない場合も同じです。なぜならTwitterはLINEよりリーチ数は劣りますが、ターゲティング精度はキーワードやフォロワーターゲティングなどでLINE広告以上のポテンシャルがあり、掲載フォーマットに関しても文字数を多く盛り込めて情報量は遜色ないからです。

逆に、「獲得見込みがやや薄いけど、一応やってみてもいいかな」ぐらいであれば、深追いして成果に繋がるかの自信が薄いので、もしかすると撤退を早める判断も必要かもしれません。

このように「本来狙えたポートフォリオ」を目指すためには、「逆算式」のロジックも踏まえた適切な粘りが重要です。しかし粘るだけではなく、粘っている間に素早く改善ポイントを見つける必要があります。具体的にどのように見つければいいのでしょうか?

「広告クリエイティブ」「効果計測」「ターゲティング」「入札」で改善ポイントを探る

運用型広告の改善ポイントは大きく「広告クリエイティブ」「効果計測」「ターゲティング」「入札」に分けられます。媒体によって異なりますが、大枠以下を確認すればいいのではないでしょうか。

「広告クリエイティブ」

- 複数のパターンを試しているか?

- 特に他媒体で成果の出ている訴求を十分に試せているか?

「効果計測」

- 詳細マッチング(拡張コンバージョン)を使用して十分なデータを送信できているか?

「ターゲティング」

- 媒体の機能でまだ試していないものは無いか?

- 十分に厳選されたターゲティングになっているか?

- 逆に、ターゲティングを絞り込みすぎない配信も検討できないか?

「入札」

- コンバージョン最適化 / クリック最適化など、複数の入札方法を試したか?

往生際の悪さが重要です。とにかく手数を増やしてジタバタしましょう。気合いのA/Bテストで、CPAが下がり軌道に乗ることは少なくありません。

停止する場合、再開の目処まで計画する

もう少し粘れば行けそうなのに、予算の都合などで停止せざるを得ない場合もあります。そういった場合は、時期を改めて再開することをおすすめします。以下などで軌道に乗るケースもあります。

- 他媒体で新しい方向性のクリエイティブが見つかったら再開

- LPを刷新したタイミングで再開

- 繁忙期に合わせて再開する

まとめ

細かくCPAを見て、それを真に受けすぎて停止する変に「丁寧」「真面目」な広告運用をしてしまうと、「ノイズ」に惑わされた間違えた停止判断をしてしまい、「機会損失の生じたポートフォリオ」に繋がってしまいます。

人は、目に見えている事実だけを重視しがちで、目に見えない部分を無視してしまいます。普通に仕事をしていると陥ってしまう盲点です。

しかし実際、「本来狙えたポートフォリオ」にたどり着くためには、目の前の「カマスを釣れてない」という結果は一旦脇に置いておいて、「太平洋でカマスが釣れないわけがない」と信じる必要があります。

もちろん「丁寧さ」「真面目さ」は非常に大切なのですが、データに関しては粒感の小さいものに過敏にならず、「逆算式」のロジックも踏まえた大局観を持つことも大切です。