SNSで掲載される縦型動画広告は、興味がなければ一瞬でスワイプされてしまいます。

なぜか視聴してもらえない、という場合でも編集のひと工夫で動画広告の効果が大きく変わることも少なくありません。撮影した映像をそのまま流すのではなく、テロップやナレーション、効果音、エフェクトをつけるなど編集を加えることで内容がわかりやすくなり、「つい見てしまう」動画になるでしょう。

今回は、つい見たくなる縦型動画広告にするために編集時に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。

目次

動画編集の要素と役割

動画編集では、映像をただつなげるだけではなく、工夫次第でユーザーがつい見たくなる動画になります。これから紹介する5つの要素を映像に取り入れることで情報が伝わりやすくなり、視聴維持や購入、問い合わせなどにつなげることができるでしょう。

動き

動きとは、動画素材そのものに動きがあることや、編集で追加するテキスト・イラストが動くことを指します。

動きが全くない動画はユーザーに退屈な印象を与えてしまい、結果的に離脱につながってしまうでしょう。静止画をつなぎあわせる場合でも、テロップやイラスト素材などに編集で動きを加えると、ユーザーの目を引きやすくなります。

例えば、届いたものを開封するシーンでは「月に1回のご褒美◯◯が届いた!」などのテロップを入れて動かします。そうすると、「何が入っているのだろう?」と、続きが気になりユーザーの期待感を高めることができるでしょう。

BGM

動画に音楽をつけることで、動画の雰囲気を作ることができます。

BGMには、ユーザーの感情を引き出す役割があります。軽快なテンポのBGMを使えばワクワク感を、ゆったりしたテンポではしみじみとした印象を与えることができるでしょう。また、BGMは場所や状況を想像させる効果も持っており、例えば、ジャズのBGMにガヤガヤとした音を加えることで、カフェの雰囲気を想起させることが可能です。

効果音(SE:Sound Effect)

効果音は、BGMと同様に感情を引き出す効果があります。

BGMは動画全体の雰囲気を作ることに効果がありますが、効果音は特定の動作や状況を強調するために使えます。

例えば、ドラムロールを入れると期待感が高まったり、パリーンと何かが割れる音を聞くとショックな出来事があったことを想像するのではないでしょうか。他にも、強調したい情報と一緒に「ドン!」と和太鼓の音を加えることで、その情報に注目が集まりやすくなる効果が期待できます。

テロップ

テロップは、動画で伝えたい内容をテキスト化したものです。

音声が聞き取りづらい時や、音声なしで動画を視聴している場合でも、テロップを入れることで動画の内容を正確に伝わりやすくします。

また、テロップのフォントや色、動きをつけることで、感情やトーンを表現することができます。例えば、強調したい部分を太字にしたり、色を変えたりすることで、ユーザーが動画の内容を理解をしやすくなるでしょう。

ナレーション

ナレーションは、動画の内容を音声で説明したものです。

ユーザーが動画に集中していない「ながら見」の状況でも、耳から情報が入ることで効果的に情報を届けることができます。また、ナレーションのテンポで動画の印象を変えることも可能です。テンポが速いと明るい雰囲気になり、ゆったりとしたテンポにすると、落ち着いた印象や情感あふれる雰囲気を与えることができます。

テロップは「視覚」、ナレーションは「聴覚」から情報を届けることで、動画の内容がより伝わりやすくなるでしょう。

つい見たくなる縦型動画広告になる4つの編集ポイント

縦型動画を編集するときに大切なのは「自然に視聴を続けられるように情報を整理する」と「続きが気になる、と思えるテンポや動きを工夫する」ことです。

ここで紹介する4つの編集ポイントを押さえることで、ユーザーがついみたくなる縦型動画に仕上げることができます。

今回は、動画編集ツールの中でも操作が簡単なCanvaをメインに具体的な編集方法の例をあわせて紹介します。

動画開始2〜3秒で動きに変化を

動画開始から同じシーンが3秒以上続くとユーザーは飽きてしまい、離脱に繋がります。冒頭で離脱をしてしまうと、商品の魅力を何も伝えることができません。そのため、縦型動画の成果は冒頭で決まると言っても過言ではないでしょう。

構成や絵コンテの段階で決めたターゲットにメッセージをしっかり伝えるためにも、開始2〜3秒に変化をつける動画編集をしましょう。

絵コンテに関してもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

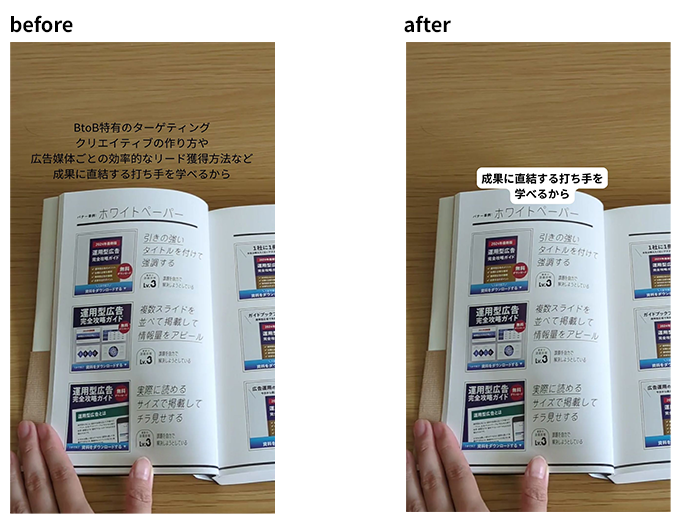

開始2~3秒で変化をつけるとは、テロップが動いたりBGM、効果音をつけることを指します。

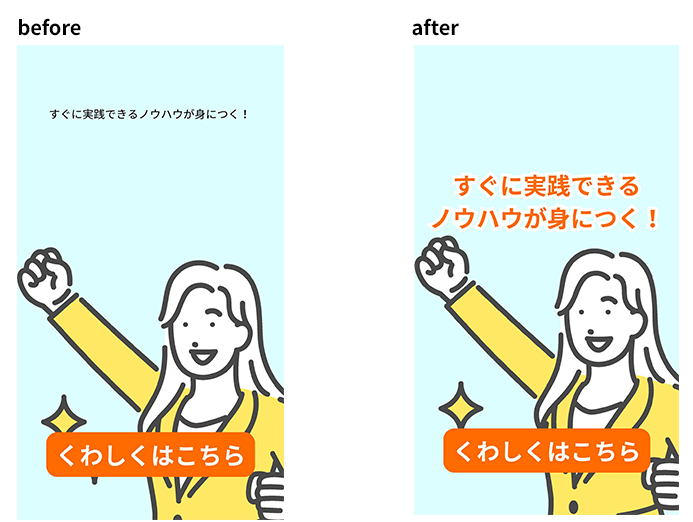

Beforeのように冒頭3秒にほとんど変化がない動画より、Afterのように背景素材やテキストに動きがある方がインパクトが強まり、ユーザーの興味を引きやすくなります。このように、冒頭からユーザーがつい見たくなる仕掛けを編集で取り入れることで、視聴を続けてもらえる動画に仕上げることができます。

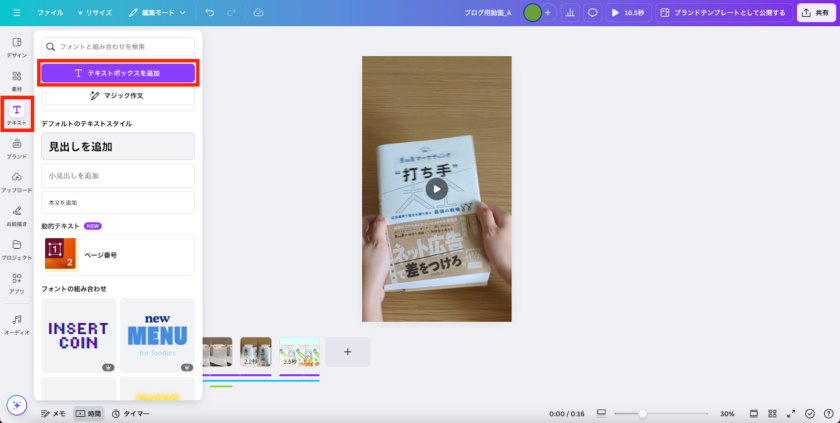

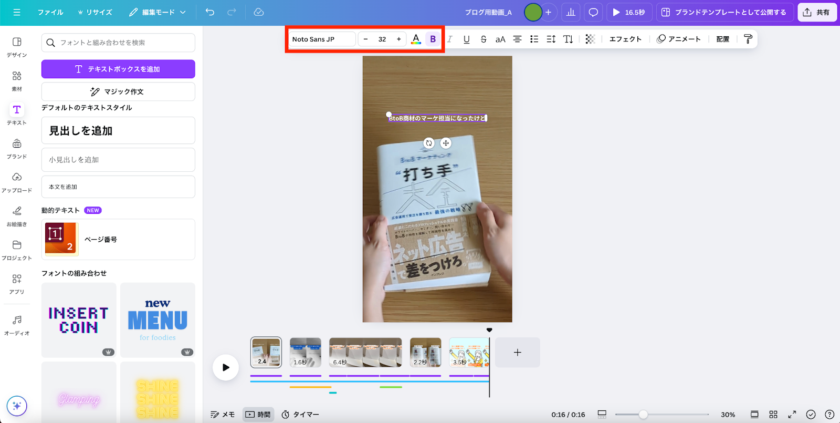

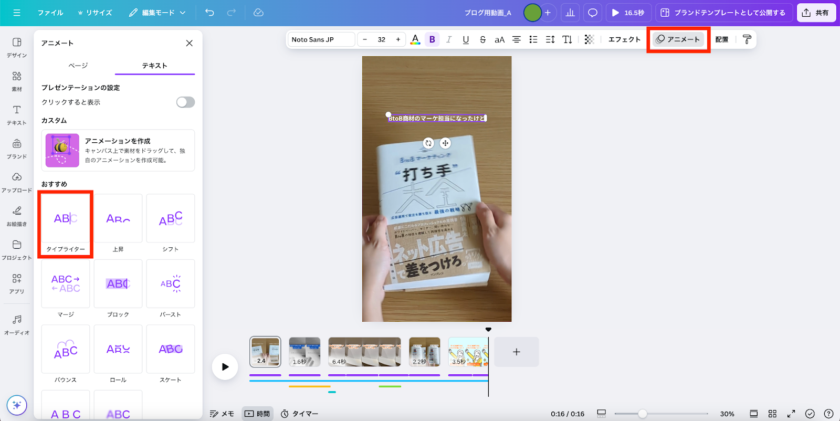

Canvaでテキストに動きを加える方法

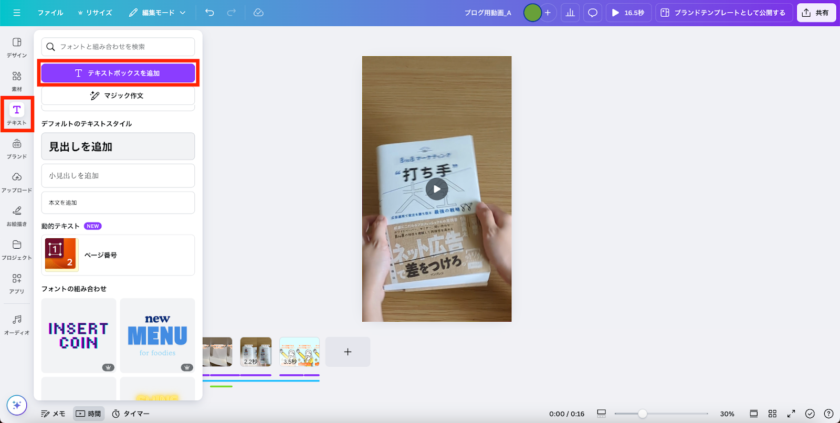

1、「テキスト」から「テキストボックスを追加」をクリック

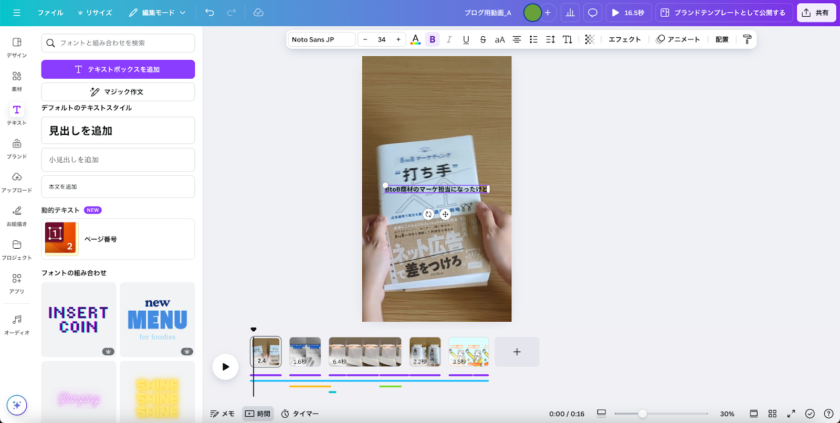

2、テキストボックスをクリックし、テキストを入れる

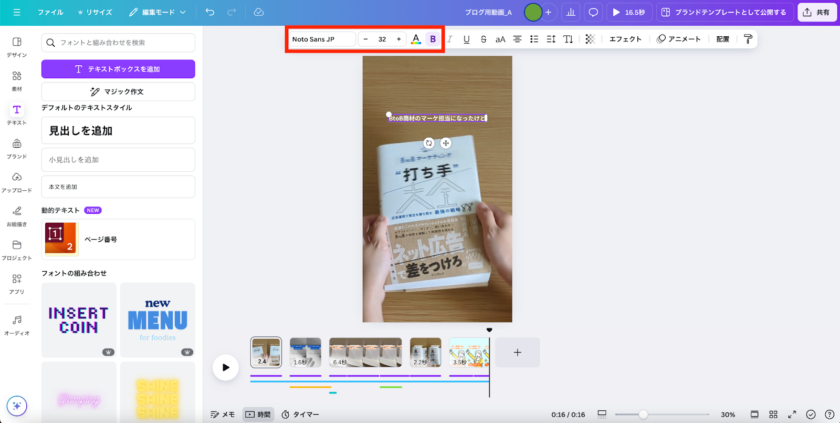

3、フォント、サイズを変更

4、「アニメート」から動きを選択する

他にも注目を集める動きのバリエーションを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

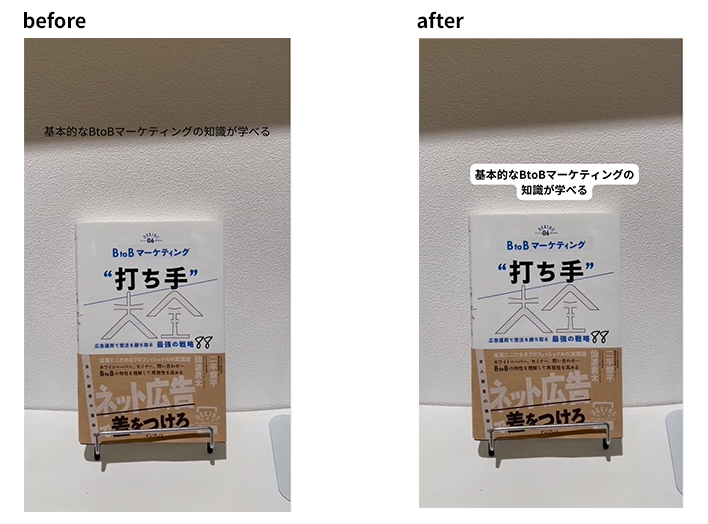

感情の変化をBGMや効果音で強調

動画内でユーザーの感情の変化を表現することで、動画への没入感が高まります。

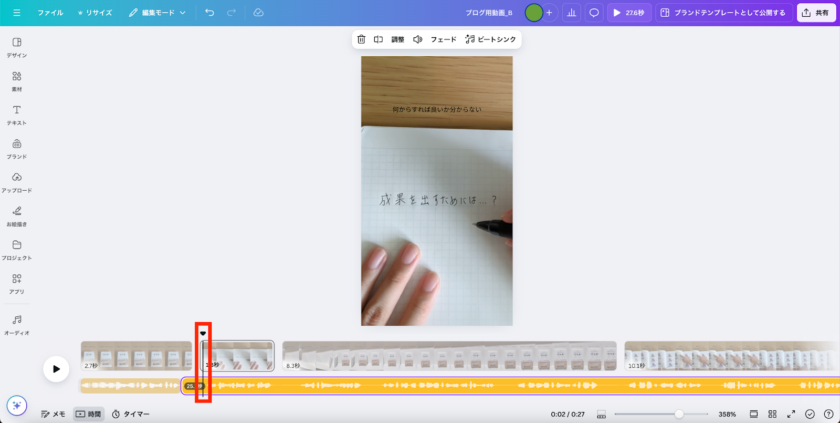

例えば、「BtoBマーケティングって何から学べばいいのか分からない」という課題感を持っている人に対し、「そんなあなたにオススメなのが『BtoBマーケティング“打ち手”大全』」というポジティブな解決策を提案します。

このような感情の変化のギャップを表現するために、適切な効果音、BGM、動き、配色やフォントなどのデザインを組み合わせることで、より効果的に演出できます。

これにより、商品・サービスの魅力をより効果的に伝えることができるようになります。

以下の記事で、シチュエーションに合ったBGM、効果音の選び方や、商用利用可能な素材を詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

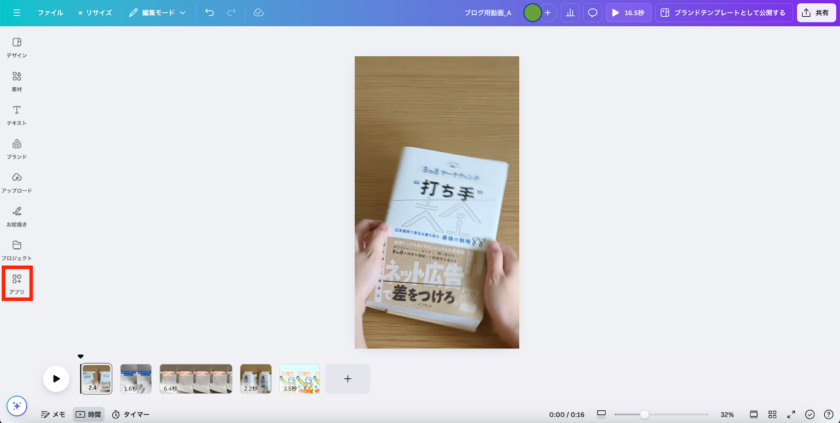

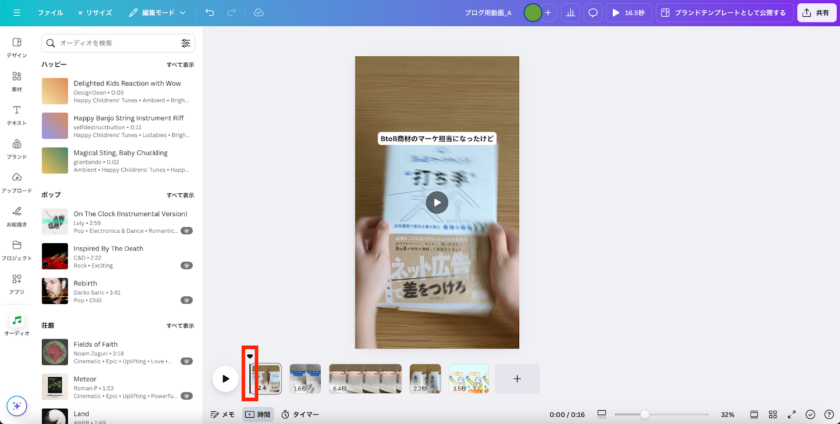

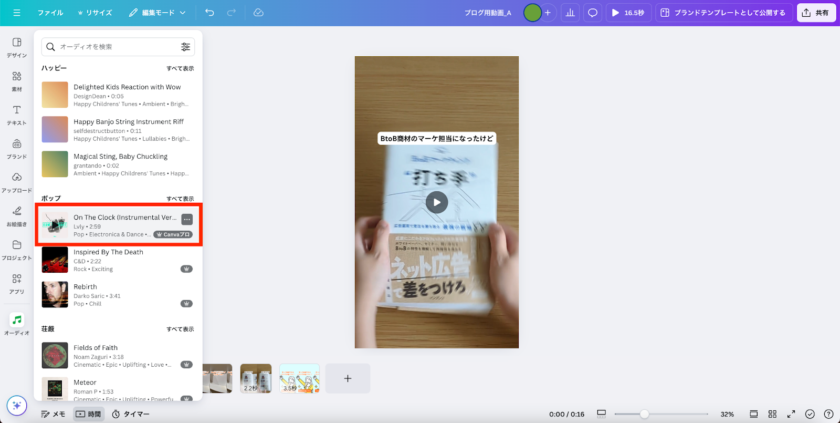

CanvaでBGM、効果音を追加する方法

Canvaのオーディオを利用する場合

1、Canvaを開き、サイドパネルから「アプリ」を選択

2、「オーディオ」を選択

3、音を追加したいところにタイムラインのバーを合わせる

4、利用する音源をクリック

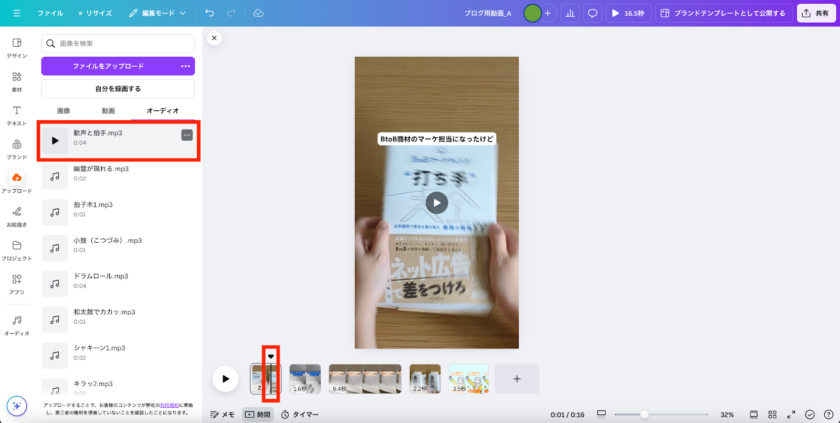

外部サイトの素材を利用する場合

1、素材サイトから素材をダウンロードする

2、アップロードに素材をドラッグ

3、音を追加したいところにタイムラインのバーを合わせる

4、使いたい音源をクリック

テロップをつけて情報理解を手助け

テロップが読みにくかったり、情報量が多いと、ユーザーが理解するのに負担がかかります。人が一度に処理できる情報量のことを「認知負荷」といい、認知負荷が高いと理解が追いつかなくなり離脱に繋がることもあります。

リラックスした状態でもスムーズに情報が伝わる動画を制作するためには、認知負荷を下げることが重要です。認知負荷をさげるために意識したい、テロップのポイントを紹介します。

1コマにいれるテロップは15文字程度で2行にまとめる

一般的に、人が1秒間に読める文字数は4〜6文字程度とされています。1コマの表示時間が3秒と仮定すると、1コマあたりのテキストは15文字前後が適切です。15文字のテロップを2行にすることで文字を視認しやすくなり、内容が伝わりやすくなります。

15文字を大幅に超える場合は、読点でテキストの表示タイミングを区切ったり、シーンを切り替えることを検討しましょう。

テロップの可読性を上げる

テロップの文字の色は、背景色と同化しないようにコントラストをつけましょう。文字を四角などの図形で囲んだり、シャドウをつけることも可読性を高めるのに効果的です。

Canvaでエフェクト(文字を加工する)をつける方法

1、「テキスト」から「テキストボックスを追加」をクリック

2、フォント、サイズを変更

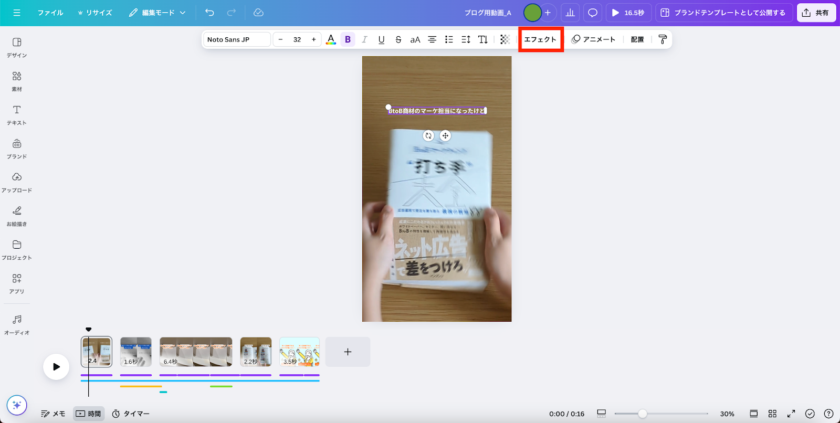

3、上部のメニューバーから「エフェクト」を選択

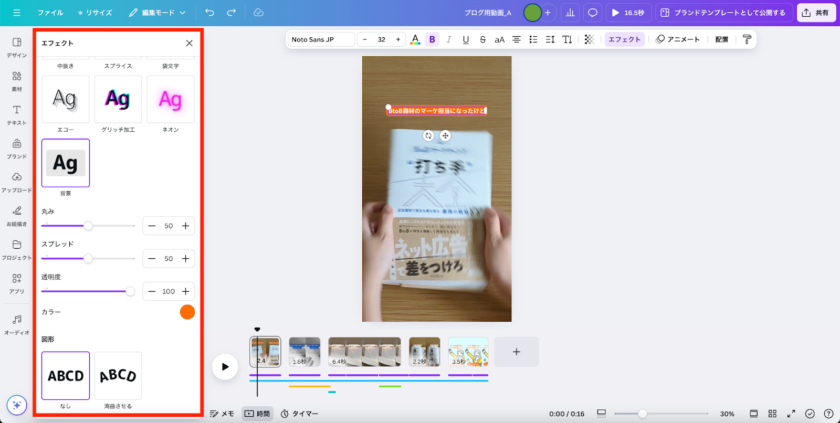

4、スタイルを選択し、エフェクトの強度やカラーを調整する

テロップの位置は中段付近の被写体の近くに配置

テロップを中段付近に配置することで、視線が自然にテロップに向きやすくなり、読みやすさが向上します。

人が話す動画の場合、視線は顔に集中しやすいため、テロップを顔の近くに配置すると視線の動きが少なくなり、認知負荷を軽減できます。また、セーフゾーンと呼ばれる、一部動画がカットされてしまう可能性がある領域を避けることで、視認されやすい範囲に配置しテロップが見やすくなります。

これにより、視認性も高まり、重要なメッセージがしっかり伝わります。

心地よいテンポを作るナレーション

ナレーションのテンポが悪いと違和感が生まれ、没入感がない動画になってしまいます。これから紹介する2つのポイントを意識して編集を行いましょう。

ナレーションの開始と同時にテロップを表示する

ナレーションとテロップがずれていると違和感がでてしまい、テンポが悪く感じます。ナレーションとテロップのズレは、部分的な再生で気づくことがある一方で、全体を再生したときに初めて気づくこともあります。編集中はこれらのズレを見逃しやすいため、定期的に巻き戻しと再生を繰り返して、細かく調整を行いましょう。

間をなくす

ナレーションや人が話す動画では、話の冒頭や合間に間ができたり、「えー」「あのー」などのフィラーが入ることがあります。意図しない間やフィラーをカットすることで、聞き取りやすくなり、テンポも良くなります。

Canvaで間を詰める方法

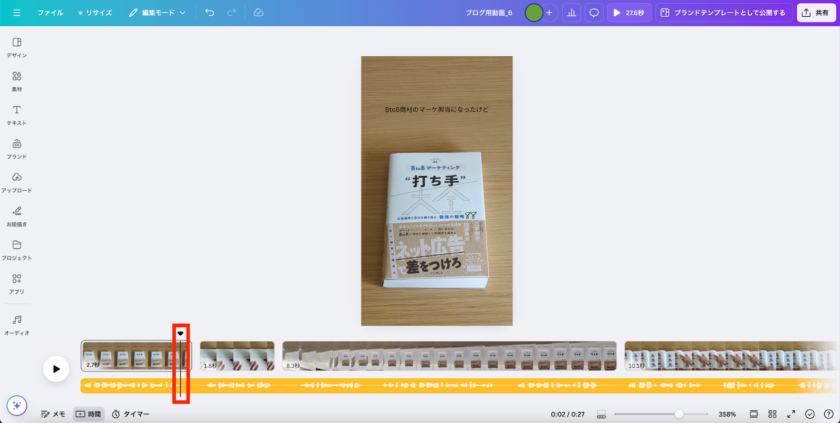

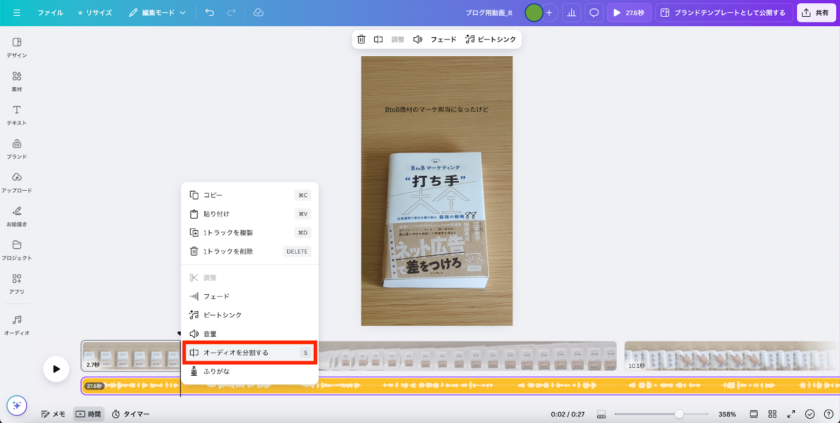

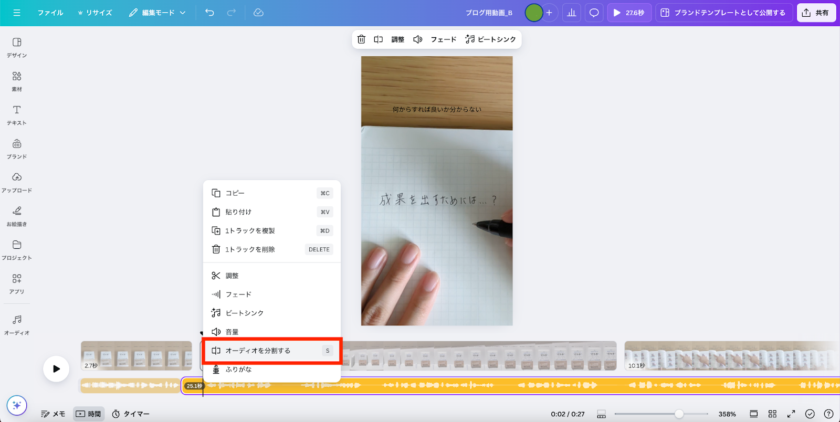

1、間の始まりにタイムラインのバーを置く

2、オーディオにマウスを合わせて、右クリックをして「オーディオを分割する」を選択

3、間の終わりにタイムラインのバーを置く

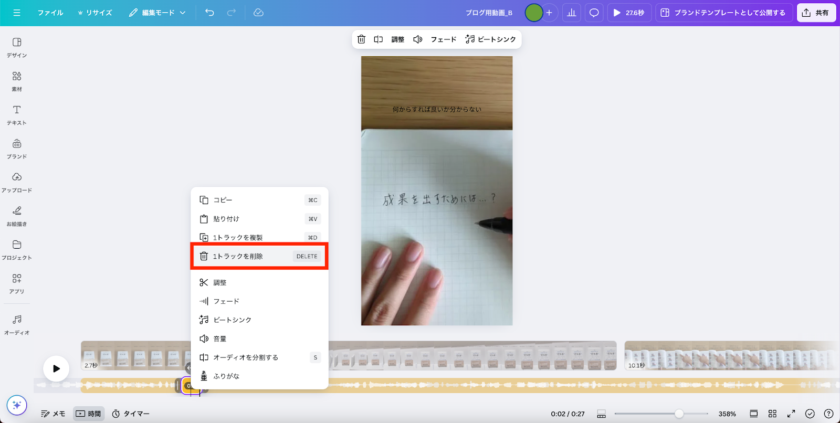

4、2と同様に、オーディオにマウスを合わせて、右クリックをして「オーディオを分割する」を選択

5、間の部分で右クリックし「1トラックを削除」あるいはdeleteキーで消す

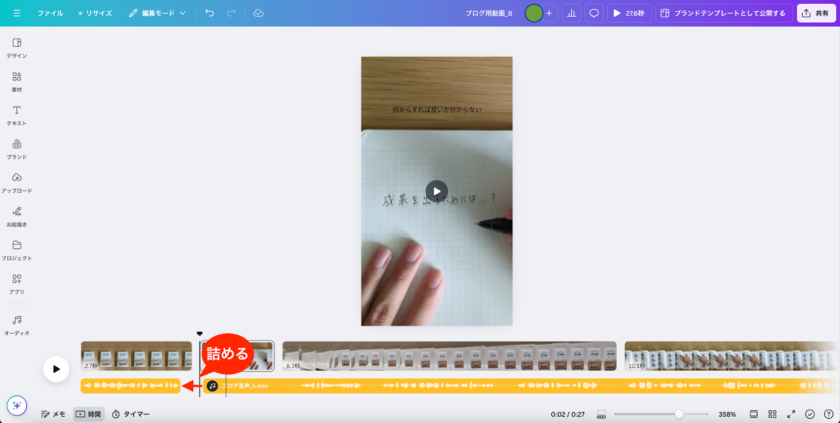

6、消した部分を詰める

4つの編集ポイントを踏まえて編集した動画です。

自分がなぜ、つい視聴したのか分析してみよう

動画編集のポイントを紹介しましたが、動画で成果を上げるために最も重要なのは、自分が縦型動画を見ているときに「なぜつい視聴したのか」を分析し、自分の中に落とし込むことです。

分析には、TikTokがおすすめです。TikTokは、ユーザーのリアクションをもとに興味を持つ可能性が高いコンテンツが優先的に表示されますが、同時に多様なコンテンツとの出会いも重視しています。そのため、興味とは直接関連がなさそうなコンテンツもバランスよくおすすめされる仕組み(※)になっており、好みに限らずさまざまなジャンルの動画を見ることができるからです。

※参考:TikTokが「おすすめ」に動画をレコメンドする仕組み - TikTok

まずは、10分程度TikTokを視聴し、その後に視聴履歴を確認しましょう。無意識に見てしまった動画を再度視聴し、「この冒頭のどこに惹かれ、どんな感情になったのか」を言語化し、逆にスキップした動画では「なぜ見なかったのか」を言語化してみてください。

【視聴履歴の確認方法】

- 右下のアイコンからプロフィールに遷移する

- 右上のハンバーガーメニュータップし「設定とプライバシー」を選択する

- 「アクティビティセンター」を選択する

- 視聴履歴を選択する

つい見てしまう動画には、投稿者の知名度やテーマの面白さが影響していることもありますが、冒頭の動きやBGM、テロップのデザイン、テンポなど、編集に注目することでつい見てしまう仕掛けを発見できるはずです。

動画のBGM・効果音の選び方、ナレーションの効果的な使い方について、こちらで詳しく説明しているので参考にしてみてくださいね。