「どうして、動いてくれないんだろう?」

広告を運用していると、「お得」や「期間限定」といった言葉を並べても、思うように成果が出なかったり、クリックはされるのに、申込みや購入にはつながらなかったり、ということがありますよね。

「きっかけ」はつくっているはずなのに、なぜか人は動いてくれない。

私自身も、かつてまさに同じような壁にぶつかっていました。ある定期通販の案件で、「初回〇〇%OFF」「今だけ送料無料」と”いかにお得か”を伝えているのに成果に繋がらない。いろんな訴求のバナーを試してみても、LPやフォームを使いやすいように修正していっても、成果が改善しない…。

そんなときに出会ったのが、「フォッグ式消費者行動モデル」という考え方でした。

このフレームを知ったことで、私はようやく「何を間違えていたのか」に気づくことができました。そして、「行動を生む広告」とは何かを、改めて見直すきっかけになったのです。

この記事では、そんな自分自身の反省も交えながら、行動を生むために必要な3つの条件について解説していきます。

目次

なぜ人は行動してくれないのか?

私たちは、日常のあらゆる場面で「人に動いてもらいたい」と思いながら、コミュニケーションしています。広告もそのひとつ。商品の購入、資料請求、会員登録などいずれも「行動」を促すために存在しています。

ところが現実には、次のような場面が驚くほど頻繁に起きています。

「こんなに魅力的な商品なのに売れない」

「ここまでハードルを下げたのに申し込まれない」

「クリエイティブもLPも磨いたのに数字が伸びない」

なぜ人は、こちらが期待する行動を起こしてくれないのか。なぜ「やる理由」があるはずなのに動かないのか。

その問いの答えは、人が行動を起こすメカニズムそのものを知らないと、いくら手を変え品を変えても見つかりません。

行動は偶然生まれるものではありません。そこには、明確な「条件」があります。

行動は“3つの条件”が揃って初めて生まれる

人が行動を起こすとき、それは「なんとなく」や「偶然」で生まれているわけではありません。

行動を起こす3つの条件が存在します。これが揃わない限り、どれだけ頑張っても、人は動いてくれないのです。

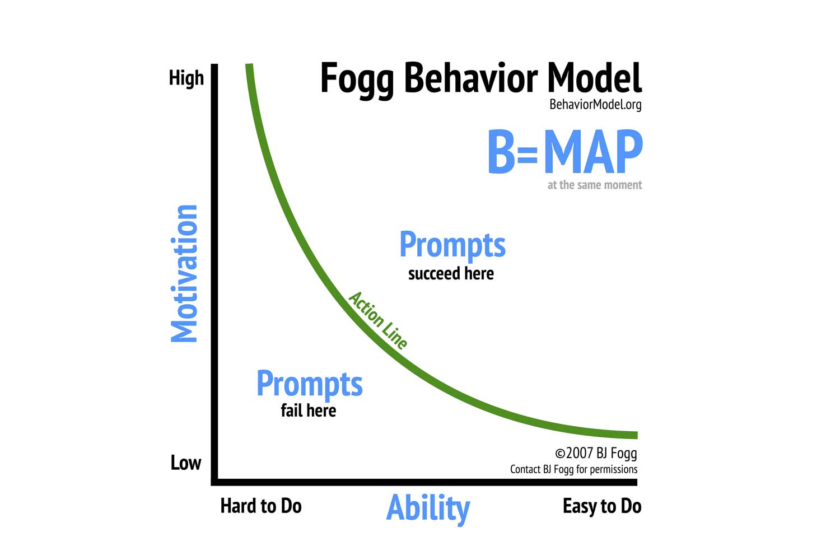

その考え方をシンプルに整理したのが、スタンフォード大学のBJ・フォッグ博士が提唱した、行動心理学のフレームワーク「フォッグ式行動モデル(Fogg Behavior Model)」です。

このモデルでは、行動(Behavior)は次の3つの要素によって決まるとされています。

行動を生む3つの条件

この3つがすべて揃ったときに、初めて人は行動します。逆に言えば、どれか1つでも欠けていれば、行動は生まれません。

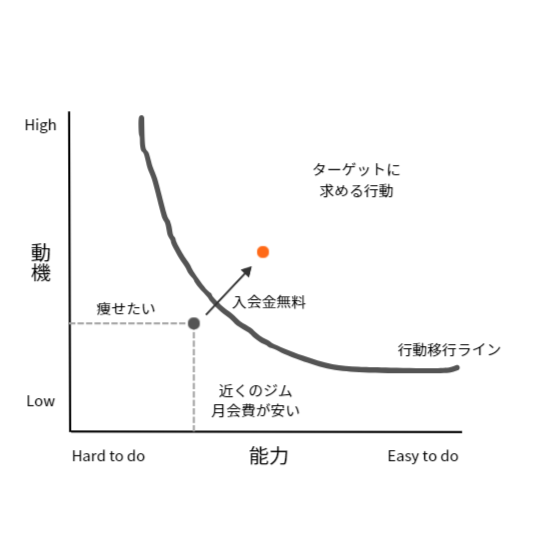

たとえば ジムに入会する人を思い浮かべてください。

この3つが揃って、ようやく「よし、申し込もう」という行動が生まれます。

しかし、たとえ無料キャンペーン(=きっかけ)があっても、次の状態では行動は起きないのではないでしょうか。

「別に痩せたいと思っていない」(=動機がない)

「近くにジムがない・高すぎる」(=能力が足りない)

「なぜ動いてくれないのか?」の答えは、この3つのどこが欠けているかを見直せば見えてきます。

広告運用の現場に当てはめてみる

そうは言っても「実際の広告運用ではどう活かせばいいの?」そう思う方も多いはずです。

私自身も、最初は「ふーん、面白いな」くらいにしか思っていませんでした。けれど、この考え方を施策の分解と整理に使うようになってから、改善の精度が一気に上がったのです。

コンバージョン改善は「3つの条件」を満たすこと

広告運用で「コンバージョン率が伸びない」ときの対策には、広告コピーの変更やLPの改修、エントリーフォームの改善などコンバージョン率改善の施策はさまざまなものがあります。

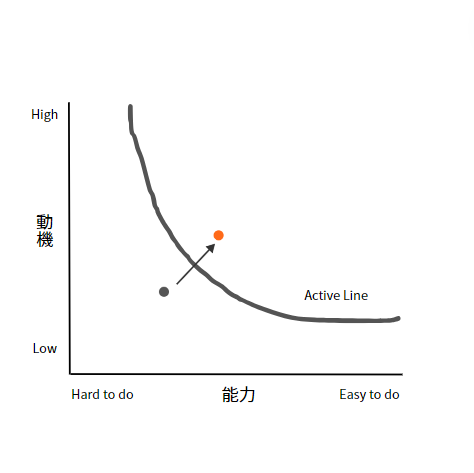

これらを分類すると「動機を高める」か「能力を高める(≒行動のハードルを下げる)」か「きっかけを与える」かのどれかになります。このように3要素を元に考えていくと施策も整理しやすくなります。

もしコンバージョン率改善のための打ち手が、ウェブサイトを使いやすくするなど、「能力」を高める(ハードルを下げる)方面の施策ばかりであまり成果が出ていないのであれば、プロダクトの新たな魅力を伝えるコンテンツを追加するなどのような「動機」を高める方面の施策を中心にアイデアを考えていくと良いかもしれません。

「動機」も「能力」もユーザーに充分にあるのであれば、期間限定キャンペーンなどの「きっかけ」作りを試してみても良いでしょう。

以下は考え方の一例です。

- 「動機」が弱いなら → プロダクトの魅力・得られる未来をもっと伝える

- 「能力」が不足しているなら → 手軽さ・分かりやすさ・リスクの低さを訴求する

- 「きっかけ」が足りないなら → 期間限定・新商品・季節性などのフックをつくる

この3つのどこが弱いのかを意識的に見直すことが、コンバージョン改善の第一歩です。

ターゲティングも「行動の条件」で考える

広告のターゲティングでも、この考え方は非常に役立ちます。

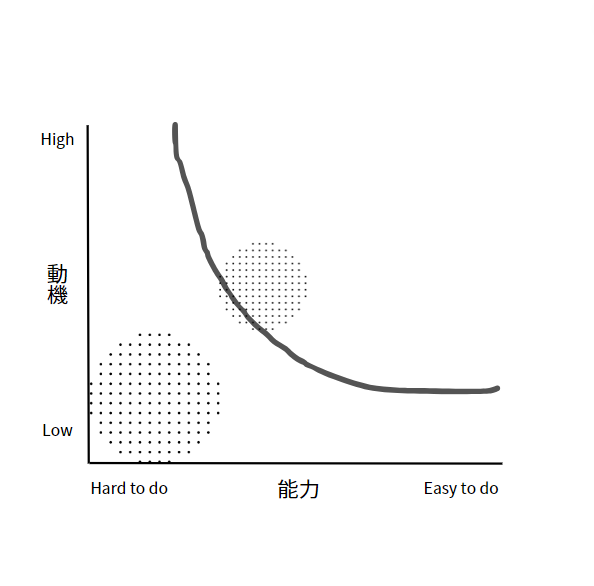

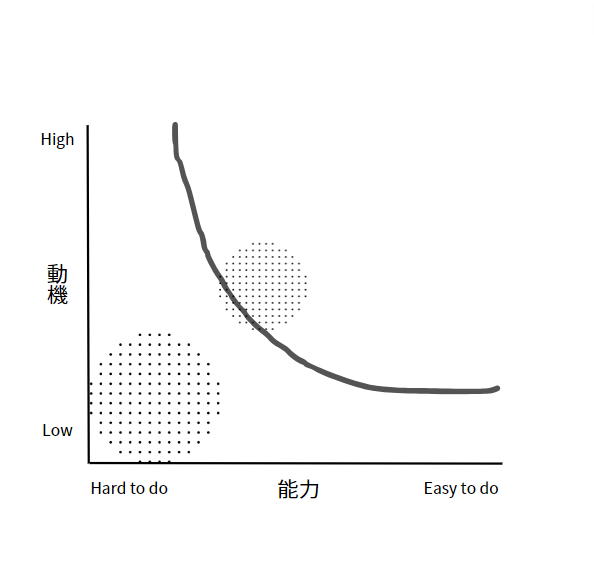

たとえば、ライフイベント系の商材(結婚式場、引越しなど)は、「動機」を持っている人がごく限られるため、広く配信しても反応は鈍いままです。当事者でなければ動機を持つことはほぼなく、そうでない人が広告やウェブサイトを見ても動機が引き上がることはありません。上図で考えると動機を持つ人とそうでない人がくっきり分かれます

このような商材に関してはしっかり動機を持つ(持ちうる)人だけに広告を配信していけるようなターゲティングを考えることがとても重要となります。

一方で、フィットネスや美容、自己投資系の商材は、多くの人が漠然と「いつかやりたい」と思っているため、「きっかけ」を与えるだけでも行動が生まれることがあります。

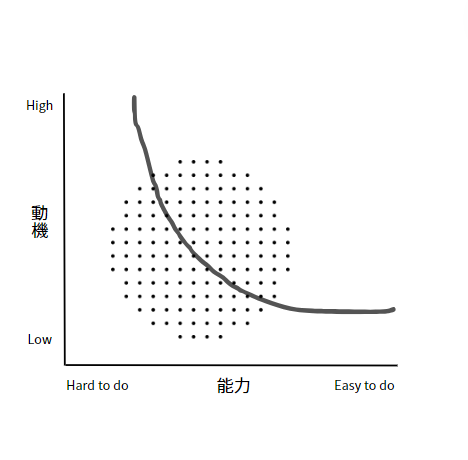

上図で考えると一定の範囲にまとまっている状態です(図A)。このような商材はデモグラのような広めのターゲティングでも有効なケースが多いです。

- 動機が普遍的 → 広めのターゲティングでもOK

- 動機が限定的 → ピンポイントなターゲティングが必須

求める「行動」が変わればターゲティングも変わる

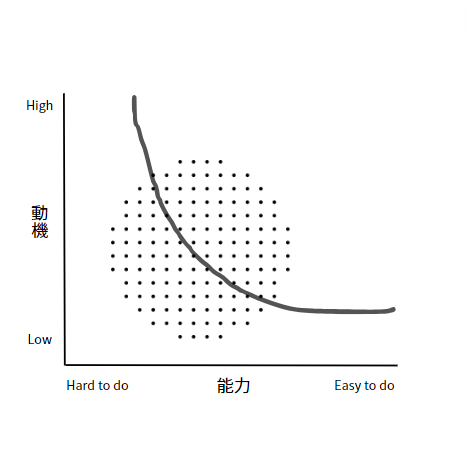

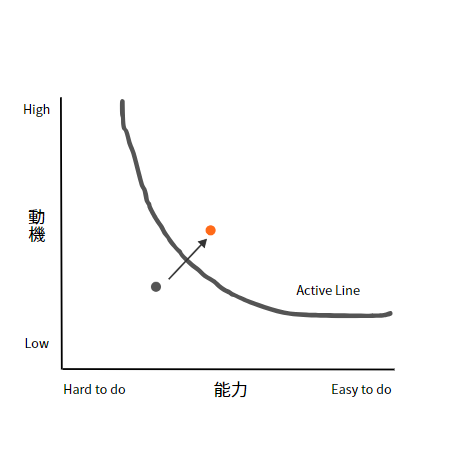

同じ商材だとしても広告の配信目的が違えば(=求める「行動」が変われば)、ターゲティングも変わります。

引越し業者の広告を例に考えてみましょう。

配信目的が引越しの見積もり獲得の場合、「動機」がある人(引越しの予定がある人など)はかなり限られるため、ターゲティングもかなり狭めの設定になります。

これがもし配信目的が認知(サービス名を覚えてもらうという「行動」)獲得目的となった場合はどうでしょう。サービスの特徴や名称を覚えるのは比較的容易ですし、引越しする予定はなくともいつかの引越しのためにそのブランドを覚えておく「動機」は多くの人が持ち得るかと思います。そのため「きっかけ」をあたえる対象はより広く、つまり広告のターゲティングもより広い設定に変わってきます。

このように求める「行動」によって「行動」×「能力」のマトリックス内の顧客の分布は変わってくるため、ターゲティングも見直しが必要となってきます。

次は、広告運用でもっとも軽視されがちだけれど、本当に大事な「動機」について、もう少し掘り下げてみましょう。

「動機」がなければ人は動かない

人は、「やりたい」と思わなければ、どんなにハードルが低くても動きません。

広告運用の現場では、「障壁をなくす」「ストレスを減らす」といった「能力」を高める施策ばかりに目が向きがちです。

たしかに、わかりやすいLP、簡単なフォーム、初回割引など、行動のしやすさは大切です。

しかし、どれだけ行動のハードルを下げても、そもそも「やりたい」「欲しい」という気持ち=動機がなければ、行動は生まれません。

これは、私自身の失敗から痛感したことでもあります。

買わない理由を消しても、買いたくはならない

当時、私は必死に「買われない理由」を消そうとしていました。

- 価格が高い → 初回割引

- 使い方がわかりづらい → 丁寧な説明

- 不安がある → 保証や口コミを充実

でも、いくら理由を消しても、「欲しい」という気持ちがなければ、人は動かないんです。極端な話、まったく興味がない人に「無料でもらえますよ」と言っても、動かないことは珍しくありませんよね。

動機は「プロダクトの価値」からしか生まれない

では、動機はどうやって生まれるのか?それは、プロダクトが「誰かの人生を少しでも良くする」という実感を持たせられたときです。

- これを使えば「もっとラクになる」

- これがあれば「自信が持てる」

- これを始めれば「理想の未来に近づける」

こうした「変化への期待」をしっかり伝えなければ、動機は生まれません。そして、その動機が強ければ、多少の手間や価格の高さといったハードルは、人は乗り越えてくれます。

たとえば、本当に美味しいラーメン屋なら、多少並んでも食べたい。 心から惚れ込んだブランドなら、ちょっと高くても欲しい。 それと同じです。

そのためハードルを下げることばかりに目を向けるのではなく、まずはプロダクトの価値を高め、それをしっかり伝えることで強い「動機」を作り出していくことに注力していきましょう。

「動機」や「能力」を実態以上に見せることに注意

「動機」を高めたり、ハードルを下げたりすることで、多くの人に行動を起こしてもらおうとします。その際に、実態以上に「動機」・「能力」を高めることには注意しないといけません。

たとえば定期サービスなどでコンバージョン率を高めるために初回のオファー価格を下げる施策(ハードルを下げる施策)があるかと思います。その際に初回単価を極端に下げてしまうと、(実際のサービスの利用によって充分に動機を高めることができなければ)継続する際の通常価格のハードルを超えられず解約につながることがあります。

「動機」に関しても同様です。実態以上によく見せようとしたり、不必要にマイナスの感情を煽ったりすると、実際の利用時とのギャップが生まれてしまい、2回目以降につながらなかったり悪い口コミが発生してしまうかもしれません。

このように「動機」や「能力」を実態以上に高く見せてしまうと何かしらの弊害が出てしまいます。ハードルを下げるのであれば、ユーザーが不必要に抱えている懸念を取り除くようにする。「動機」を高めるのであれば、誇大な表現をするのではなく、プロダクトが持つ本来の価値をユーザーに伝わりやすい表現に翻訳していくようにしましょう。

どこに“効かせる”のかを意識しよう

筋トレをする際、誤ったトレーニング方法をずっと続けていてはなかなか鍛えることができません。また筋トレではどこの筋肉の部位に効かせるのかを意識しながらトレーニングすると効果が高まるとも言われています。

広告運用の現場でも同じだと思います。誤った方向性で施策を重ねても改善しませんし、一方で”どこに効かす”のかを変えることでグッと成果が改善することがあります。

「動機」を高めるための施策なのか?

「能力」を上げるための施策なのか?

それとも「きっかけ」を与える施策なのか?

この3つの視点を持つだけで、やみくもな改善は終わり、施策の「意図」と「狙い」が明確になります。成果が出ないときは、立ち止まって次の3つを自分に問いてみましょう。

足りない要素が見つかったら、それを補う施策を実行していくことで新たな「行動」を生み出していけることでしょう。意図した施策を実行して、効率よく成果を伸ばしていきたいですね。

ぜひ、今日からの広告運用で「どこに効かせるか?」を意識してみてください。