筆者はMeta広告を配信する際、ほとんどの場合Advantage+ セールスキャンペーン(ASC)の自動ターゲティングに任せています。MetaのAIは精度が高く、手動設定よりも機会損失なく成果を伸ばせると実感しているからです。

もっとも、AIが力を発揮するかどうかは、与えるクリエイティブ次第です。ターゲティングをAIに任せる時代だからこそ、クリエイティブが「誰に広告を届けるか」を決める新しい役割を担うようになっています。

その中でも特に有効なのが縦型動画です。近年はInstagramやFacebookにおけるリール視聴が急増し、縦型動画がユーザーとの接点として主流になっています。実際、法人向けの商材でもASCと縦型動画を組み合わせることで、質を保ちながら有効リードを増やすことができました。

ただし、ASCに縦型動画を追加するだけで成果が出るわけではありません。ASCの力を最大限に引き出すには、クリエイティブ設計にいくつかのコツが必要です。

そこで本記事では、Facebook Japanの伊東さまとの対談を通じて、成果に繋がる縦型動画を設計するポイントを掘り下げます。筆者による実践の視点と、プラットフォームの視点の両方を交えながら、具体的な工夫のポイントを押さえていきましょう。

話し手:

Meta日本法人 Facebook Japan Agency Partner 伊東杏菜さま

アナグラム株式会社 運用型広告事業部 平野 森

目次

クリエイティブの「つかみ」をターゲティングにする

よろしくお願いいたします!

本日は成果を出せる縦型動画について、お話していきましょう。

日々、縦型動画の試行錯誤を重ねていると、「つかみ」にあたる冒頭の部分で成否が大きく変わる印象を持っていまして。「つかみ」の作り方に関して、Metaさんが何か推奨していることはありますか?

よろしくお願いいたします!

平野さんがおっしゃる通り、冒頭の部分は特に大事ですね。冒頭の部分を変えることで、反応するユーザーが変わることはもちろん、広告が表示されるユーザーも異なる可能性がございます。

実際、我々が動画クリエイティブのレクチャーをする際も、冒頭の3秒とその後の商品説明にあたる部分を分けて、パターンをテストすることも提案させていただくこともございます。

冒頭が異なると広告が表示されるユーザーまで変わるというのは、縦型動画の制作・配信を行うなかで、何となく感じていました。

現在弊社のプロダクトではオーガニック投稿および広告において、ユーザー様の関心に合うコンテンツを提供できるようになってきました。

クリエイティブの冒頭部分は、ユーザー様の関心において重要なポイントです。皆さんも、SNSを見ているときに、面白そうなコンテンツが出てきたら視聴を続け、そうでなければすぐにスワイプされるかと思います。

このようなユーザー行動の傾向が、データとして蓄積されていきます。弊社プロダクトはこのようなデータも参照し、ユーザー様に適したコンテンツを届けています。

この人がこのコンテンツを好むなら、似たような視聴傾向を持つ人も同じコンテンツや広告を好むはずだ、ということですよね。

そのような意味で、クリエイティブの「つかみ」の部分では、見続けてもらうことと同じくらい、ターゲットではない人にはしっかりスキップされるようにすることも重要だと考えています。

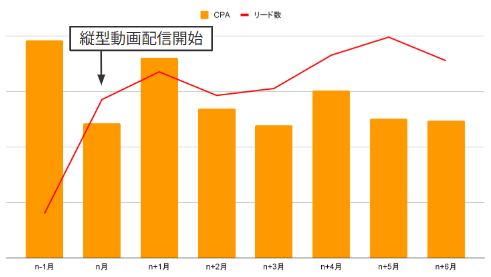

ちょっと見ていただきたいグラフがあります。

これは私がご支援している法人向けサービスのMeta広告の成果です。

ターゲティングの大部分をMetaの自動化に任せるASCと、縦型動画クリエイティブの掛け合わせで、CPAを下げながら大幅に有効リード件数を増やせたという事例です。

消費者向けの商材は言わずもがな、法人向けサービスのようにユーザーが限定される商材でも、このような結果が出せるようになっています。

このデータがMetaのAIの精度を裏付けていると個人的には感じていまして……。対象ユーザーは思わず視聴し続けてしまい、対象外のユーザーには反応してもらわないようにする仕掛けを作ることができれば、MetaのAIはしっかりと対象のユーザーに届けてくれるのだと実感しています。

おっしゃる通りですね。クリエイティブの冒頭部分がターゲティングの役割の側面を果たしているので、ご紹介いただいたような成果にはつながったのではないかと思います。だからこそ、全体の中でも冒頭のテストを優先的に注力していただきたいと思っています。

縦型動画がますます重要になっている理由

平野さんの事例について少し付け加えると、縦型動画に真剣に取り組んだということ自体も成果に貢献しているのかなと感じました。

インスタグラムユーザーのアプリ利用時間のうち、リール視聴時間が50%を超えてきております。ですので、Reels面に適切な縦型動画を入稿できていないことは大きな機会損失となり、商材を問わずとも縦型の動画クリエイティブに取り組む必要性は高まっています。

もうそんなにリールの割合が高いのですね……!

縦型動画はMeta広告で配信できるフォーマットの中でも最も尺が長いので、潜在層に広告が表示されたとしても、しっかりと態度変容を促せる点も強みだと考えています。

先ほどご紹介した施策の事例では、過去の配信と比較してCPMも下がっているのですが、これは「興味関心」や「業界」などの属性を用いた従来のターゲティングではリーチしない潜在層にも広告が表示されていることにつながっているように思います。

それでもリード獲得の効率性を悪化させていない、むしろ良化させているということは、それだけ縦型動画の訴求力が強いことを示せていそうですね。

Metaがおすすめする、縦型動画の取り組み方とは?

縦型動画の重要性がわかったところで、「取り組み方」についても考えていければと思います。

これから真剣に縦型動画に取り組んでいく広告主や、すでに取り組んでいるけれども成果に伸び悩む広告主に、取り入れてほしいことは何でしょう?

「オーガニックコンテンツに近いテイスト(UGC風)」「クリエイティブの多様性」「パートナーシップ広告」の3つがキーワードになると思います。

まずユーザーが視聴しているオーガニックコンテンツに近いテイストの動画広告は、コンテンツとして自然に見てもらいやすい傾向にあります。さらに高額な制作費をかけずに制作できるケースが多いため、一度取り組んでいただくことをおすすめしています。

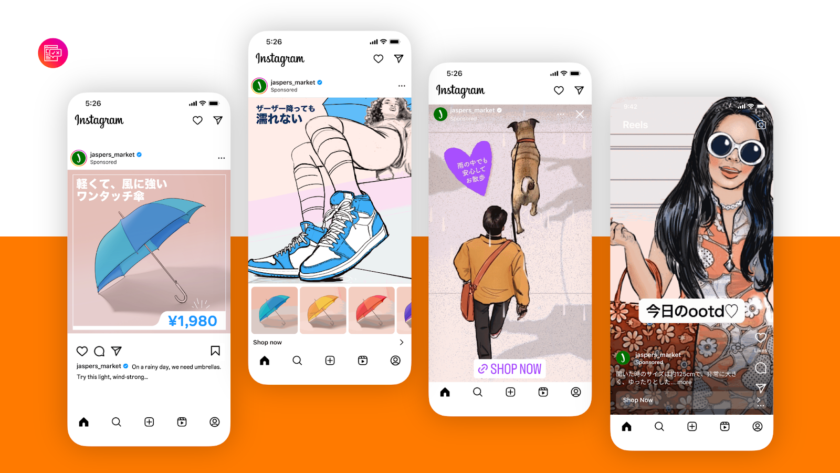

次に、クリエイティブの多様性も非常に大事です。多様性とは「広告フォーマット」と「訴求・メッセージ」の2つのバリエーションを幅広くしようということです。

Metaには、静止画・カルーセル・縦型動画・スクエア動画・カタログなど多様な広告フォーマットがあります。それぞれ適切な面や先ほどお話しさせていただきましたユーザー行動により配信されやすいフォーマットが異なる可能性があり、網羅的に用意いただくことでリーチ観点でも優位に働く可能性がございます。

Metaプラットフォームが持つ広告の表示面が幅広いので、それに合わせて、広告のフォーマットも増やすべきということですよね。

もう一つのポイントの「訴求・メッセージ」は、何を指しているのでしょう?

もう一つの「訴求・メッセージ」は、クリエイティブの表現方法です

ユーザー様にとって響く見せ方はそれぞれです。ですので、商品メインのみだけではなく、実際の利用シーン等幅広く展開いただくことが広告効果にもつながってくるかと思います。

広告の配信をスタートした直後は、クリエイティブの多様性を担保するため一つ一つのクリエイティブの振れ幅を大きくしていただくことをお伝えしています。広告をしばらく出稿しているというケースでも、定期的にテイストをガラッと変えた広告にトライすることも良いかと思います。

時と場合により、クリエイティブを成果が良いパターンに絞っていくことが有効な場面もあるのですが、「絞りすぎてはいけない」ということも同時に意識していただきたいポイントです。

クリエイティブを良好なものに絞ることで、リーチする層が狭まり、アカウント全体の成果が悪化してしまうケースもありますよね。成果が良いパターンについ寄せてしまうので、これは注意が必要なポイントだと思います。

それでは3つのキーワードの最後、「パートナーシップ広告」はどのようなことを指しているのでしょうか?

パートナーシップ広告は、クリエイターの投稿を広告クリエイティブとして配信に利用できる機能です。

SNS上の発信を通じてファンがいらっしゃるクリエイターの方は、やはりコンテンツを制作するプロです。広告主様が届けたいことと、ユーザー様が求める見せ方というものを熟知されているので、クリエイターとのコラボレーションも、良いクリエイティブを作るうえで重要かと思います。

パートナーシップ広告は、2つめのポイントとして挙げた「クリエイティブの多様性」という視点でも有効です。外部のクリエイター様が作る投稿は、自社で企画する広告クリエイティブとは表現が異なるため、幅を広げることが可能になります。

アナグラムが考える、動画の制作時に押さえたい3つのポイント

パートナーシップ広告には、ユーザーの好むコンテンツになりやすいうえに、クリエイティブの多様性にもつながるという、2つのメリットがあるということですね。

おっしゃる通りです!日頃の制作とは異なる表現ができるので、1つの施策として検討いただきたいと思います。

平野さんは、縦型動画を作る際にどういった工夫をされていますか?

私からは、もう少し制作に寄せて、縦型動画クリエイティブを作るうえでのポイントをお話しようと思います。

先ほどの「つかみ」がターゲティングになるという話を踏まえると、動画クリエイティブの冒頭の役割は「届けたい人には広く・深く響き、それ以外の人には徹底的に無視されること」だと言えます。これを踏まえて、成果を出せるMeta広告の動画クリエイティブを作るために、3つのポイントに気を付けています。

・架空のペルソナではなく、共通の行動や悩み・ベネフィットでスクリーニングする

・対象外のユーザーはスキップしても良いので、無理に視聴維持を追い求めない

・商材の活用シーンを映像で伝える

クリエイティブの冒頭でターゲティングしようと考えた際に、ついやりがちなのが「睡眠不足にお悩みの30代女性の方!」などのような、架空のペルソナを提示したフックを作ってしまうことです。こうした「つかみ」を持ってくると、クリエイティブでリーチできるユーザーが不必要に狭まり、成果を出し続ける動画にはなりにくいです。

「睡眠不足」という悩みそのものにフォーカスし、ユーザーの言葉で悩みを言い表すのがベストです。

2つめのポイントの「視聴維持を追い求めない」、というのはユニークですね。

視聴維持は大事な指標ではありますが、視聴維持を意識しすぎた演出は逆効果になります。

例えば、ユーザーに見続けてもらうために、商品にまったく関係のない、可愛い動物を出すといった演出はおすすめしません。

なぜなら、相性の良いユーザーに広告を届けるためには、相性の合わないユーザーをMetaのAIにわかってもらうことも重要だからです。動画広告においては「みんなが見たくなる」よりも「ターゲットだけ見たくなる」ことを重視するのがいいと考えています。

あくまでも、商品を活かす動画づくりを心がけるのが大切ではないでしょうか。

「境界を決めない」がMeta広告で成果を出すマインドセットに?

平野さんのお話は、すぐに制作に活かせそうですね。

ところで、平野さんはご自身で広告運用と縦型動画の制作の両方を自ら行っているのですね。

そうです。元々動画の投稿が好きで、作ることに抵抗が無かったという背景がありまして……。

最近では、平野さんのように動画制作をはじめとしたデザイン業務と、数値分析などの広告運用の両方を担う、”ハイブリッド”な方も見かけるようになった印象があります。

少しマインドセットに寄った話になりますが、AIによるターゲティングを活かすことを前提にすると、「デザイナー」と「広告運用者」の役割をはっきり線引きしない方が良いのかもしれないと思うことがあります。

従来型のターゲティングでは、広告運用者がターゲティングや入札を決めて、デザイナーがクリエイティブを作るという形で、役割が明確でした。

一方で、AIによるターゲティングが前提になると、クリエイティブがターゲティングの鍵になります。そうすると、広告運用者にもクリエイティブを企画する力が必要になりますし、逆にデザイナーもユーザー像を考える力が必要になるとも言えます。

Meta広告への向き合い方としては、自分が考える領域をハッキリ決めない方が、良いアイデアが生まれるのかもしれません

もちろん広告運用者とデザイナーでは役割が異なるので、基本的には分業いただくことが多いかと思いますが、その場合でもお互いの領域の垣根を超えて、密に連携してクリエイティブ制作に取り組んでいただけると、より良い成果につながりやすいのではないかと感じます。

クリエイティブ制作における組織体制についても目を向けていただくことも1つの重要なポイントになるかもしれません。

編集後記

Facebook Japan伊東さまとの対談を通じて、クリエイティブへの意識が少し変わりました。これまでは「ユーザーに伝える手段」として捉えていましたが、今では「Metaが持つ膨大なデータを引き出し・活用する手段」でもあると考えています。

Metaは膨大なデータを持ち、その引き出しも実に多様です。そのため単に「特定の人に特定のフォーマットを届ける」だけでは、Metaのポテンシャルを十分に引き出せていないと言えるでしょう。

そう考えると、広告運用者とデザイナーの役割をきっちり分けてしまうのは、もったいないですよね。クライアントのWeb広告を任されたメンバーが、自分の肩書きや役割にとらわれずに、顧客分析とクリエイティブ企画を一体で考えること。それこそがMetaの力を最大限に引き出し、成果につなげる道だと思います。

広告運用者の私自身も、自分で仮説を立ててクリエイティブを制作し、数字を見て、次の動画を自分でつくるといった過程のなかで、「分析」と「表現」が一つにつながっていく感覚を得られました。その楽しさこそがMeta広告に向き合い続ける原動力になっています。

みなさんもぜひMeta広告に取り組む際は、運用とクリエイティブの境界を溶かして両方の視点で考えてみてください。そうすれば、成果を出しやすくなるのはもちろん、きっと広告運用そのものがもっと楽しくなるはずです。