「どうしたら、商談でうまく話せるようになりますか?」

「営業って、やっぱり苦手なんですよね」

広告運用者やデザイナー、エンジニアなど、ふだん営業を担当していないメンバーから、こんな相談を受けることがあります。言いたいことはあるけれど、うまく言葉にできない。相手のニーズを引き出せず、毎回手ごたえがないまま終わってしまう。

アナグラムでは営業専任のポジションがなく、運用者やクリエイターがそのままクライアントと向き合うスタイルです。だからこそ、「営業が得意じゃない」と感じながらも、商談の場に立つ人が少なくありません。

私自身は、これまで営業を専門に経験してきた期間が長いのですが、「営業が苦手」と感じてしまうのは、少しだけ誤解があるのではないかと思っています。

そこで本記事では、営業に必要な心構えと「伝わる・引き出せる」商談のための工夫を10個ご紹介します。

信頼関係がまだできていない初回ヒアリングや提案の場でも活用できる内容なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

「営業が苦手」は、誤解であることが多い

営業に必要なのは、話術や押しの強さではありません。

本当に大切なのは、相手から信頼されることです。そしてその信頼は「好意」と「権威」、この2つの組み合わせによって生まれると私は考えています。

「好意」とは、誠実さや丁寧さといった日々のふるまいから育まれるものです。

たとえば、レスポンスが早いこと。約束をきちんと守ること。相手の話にしっかり耳を傾けること。そうした積み重ねが、「この人はちゃんとしているな」と思ってもらえる土台になります。

一方の「権威」は、専門性に対する信頼です。

相手の業界や状況をきちんと理解したうえで、適切な提案や問いかけができるかどうか。そのためには、事前のリサーチと、クライアントに対して深い関心を持つ姿勢が欠かせません。

私自身も、商談の前には「このビジネスがもっと良くなるとしたら?」という視点で仮説を立てながら、徹底的に情報を調べるようにしています。そして、調べただけではわからなかった部分については、当日の会話の中で丁寧に聞き出していきます。

クライアントへの興味を出発点にして会話を組み立てると、不思議なほど相手の反応が変わってくるのを感じることがあります。

つまり、営業に必要なのは、向き合おうとする姿勢や相手への関心を持つこと。これを踏まえた上で、商談の場でできる工夫をお伝えできればと思います。

「伝わる・引き出せる」商談の工夫10選

商談を重ねる中で、「このひと工夫があるだけで会話が進む」という瞬間が何度もありました。

今回は、そうした実践の中でとくに効果を感じたことを10個ご紹介します。

① 商談のゴールを最初に共有する

「商談の目的」や「どんな時間にしたいか」を最初に伝えることで、会話の方向性が明確になります。とくに初対面の商談では、何を期待されているのかわからないと、相手は身構えてしまうものです。

たとえば私は、商談冒頭でこんな風に伝えるようにしています。

このように時間の使い方の意図まで添えると、「今すぐ答えを出さなくていいのか」とリラックスし、率直に話していただけることが多いです。

また、クライアントのスタンスが読みづらい時には、こちらから「2つの進め方」を提示するようにもしています。

このように、商談の設計自体を相手と共創するアプローチを取ることで、早い段階で相手のペース感・期待値を把握でき、あとの会話が噛み合いやすくなります。

② 担当者のタイプに合わせて話し方を変える

人は誰しも、情報の受け取り方や判断の仕方にクセがあります。そうしたクセに合わせたコミュニケーションを取ることで、「この人話しやすいな」と感じてもらいやすくなります。

もちろん、完全に個別対応するのは難しいですが、ある程度の型を持っておくことで、初対面でもスムーズに会話を進められる場面が増えます。

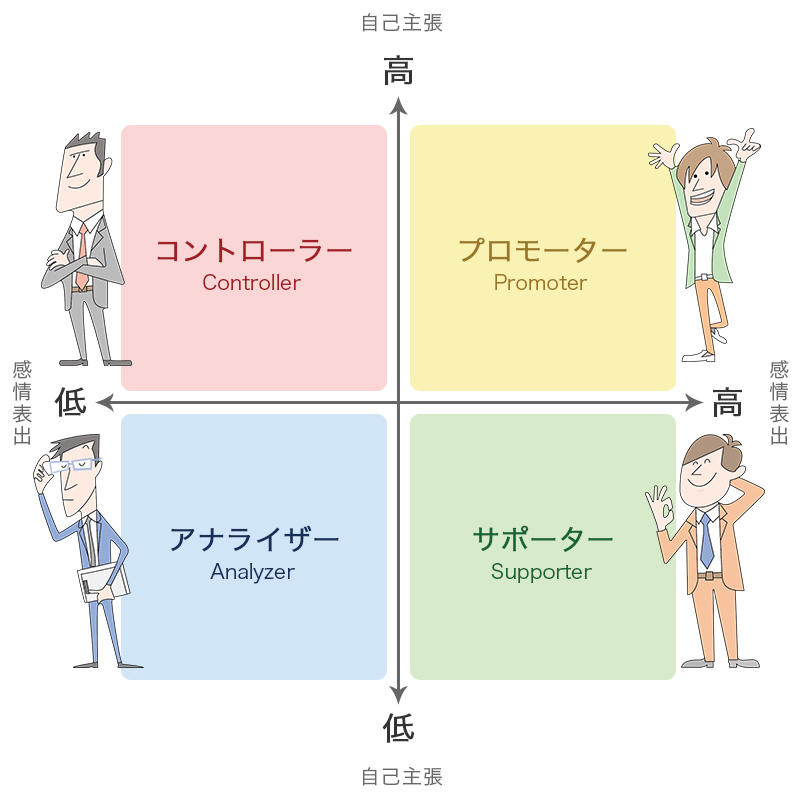

私の場合は、商談や打ち合わせ時に「タイプ分け™」という株式会社コーチ・エィが提唱しているフレームワークを参考にしています。

こちらは、人のコミュニケーション傾向を大きく4つに分類し、それぞれに合った接し方を提案するものです。以下、それぞれのタイプについて、ご紹介します。

コントローラータイプ:結果重視、判断が早い

特徴:目標達成意識が高く、結論から聞きたがる。時間を無駄にすることを嫌う傾向。

効果的な接し方:結論を先に伝え、選択肢は整理して提示。「なので、◯◯が最も効率的です」と断言してあげると好まれます。

プロモータータイプ:人との関係重視、アイデア志向

特徴:感情豊かで雑談も好む。新しいアイデアに乗ってくれるが、詳細には飽きやすい。

効果的な接し方:「こうなったら面白くないですか?」など、未来志向のビジョン共有が効果的。

アナライザータイプ:分析好き、慎重で論理的

特徴:数字や事実を重視し、即断は好まない。納得してからでないと動かない。

効果的な接し方:提案前に「データ上はこうです」と根拠を明示。感情よりロジックが重要。

サポータータイプ:調和志向、協調性が高い

特徴:対立を避けたがり、相手の気持ちを優先する。急かされるのが苦手。

効果的な接し方:「急ぎませんので、じっくり考えてくださいね」など、安心感を与える言葉が有効。

タイプを完全に見抜くことは難しくても、会話の中から反応や質問の仕方を観察することで、ある程度傾向を掴むことができます。

たとえばコントローラータイプの方は、運用の細かい話をしていると「で、結局どうすればいいの?」と早く結論を求める傾向があったり、アナライザータイプの方は、提案内容に対してすぐには反応せず「なるほど」とだけ言いながら、裏で精査していたりします。

実際、とある商談で「ふむふむ、それは何を根拠に言ってますか?」とデータの出典を細かく聞かれたときは、「あ、この方はアナライザー寄りだな」と判断して、そこからは説明の主軸をロジックとデータに切り替えたところ、納得感が格段に高まりました。

一方でプロモータータイプの方は、雑談にすぐ乗ってきたり、「それ、面白いですね!」とアイデアに反応してくれたりします。以前、「こういう切り口なら話題になりそうですよね」と投げたら、「それやりたい!」と話が広がったことがありました。

サポータータイプの方は、「それ、他のメンバーも納得してくれるかな…」とチームや上司の目線を気にする発言が多く、急な意思決定には慎重です。ある商談では、「ちょっと一度、社内に持ち帰ってみますね」と言われた際に、「もちろんです、急ぎませんので」と返しただけで、表情がほっと和らいだのを覚えています。

こうした“ちょっとした違和感”に気づけるだけでも、相手との会話の滑らかさはかなり変わってきます。

「なんか反応が薄いな」「テンポが合わないな」と感じたら、話し方の“合わせ方”を変えてみるサインかもしれません。

もちろんすべての人が綺麗にこの4タイプで分けられるというわけではありませんが、「この人、どんな話し方だと安心して話せそうかな?」と意識を向けるだけでも、関係構築のスピードはぐっと上がります。

③ クライアントの業界や状況に合わせる

「広告の成果が見えづらい」という課題に対して、業種や事業フェーズによってそもそもの前提がまったく異なります。

例えばBtoBにおいては、購入意思決定に時間がかかったり、営業との連携が重要だったりという前提があるので、「広告の成果=資料請求や問い合わせなど管理画面上のコンバージョン数」だと捉えてしまうと、提案が全く響かないものになりかねません。

相手のKPI設計や体制に即した提案ができると、「この人、現場のこと分かってるな」と思ってもらえます。

会社紹介資料も毎回同じものを使うのではなく、なるべく商談相手に近い悩みを抱えている事例を載せるなど一工夫することで、喜んでいただけることが多いです。

④ 話を要約して“理解していること”を伝える

相手の話を聞いたあとに、「もしかして、“やるべきことは見えてるけど、周囲を巻き込むのが難しい”と悩まれてますか?」というように要約を挟むことで、相手に気づきを与えることができます。

私自身が意識しているのは、要約とは単に短くするのではなく、「相手が言いきれなかった本音や背景まで汲み取って言葉にする行為」だということです。

たとえばある商談で、「社内でなかなか意思決定が進まなくて…」と曖昧に語っていたとき、「それって、社内のどこかの部門が止めているというより、優先度が上がらないことにモヤモヤされてる感じですか?」と返したところ、「あ、まさにそれなんです!」と強く共感され、そこから本音の会話が一気に進みました。

このように、相手の言葉をなぞるだけでなく、“言いにくい感情”を代弁することも要約の一部だと考えています。

■ 要約力を高めるためのトレーニング

私がやっていたのは、日常会話で誰かの話を聞いたあと、「つまりこういうこと?」と自分の言葉で要約し、そのうえで「今の要約、10点満点で言うと何点くらいでした?」と率直に聞くことです。

最初は恥ずかしいですが、点数が低かったとしても「何がズレていたか?」を知るだけで要約力は大きく伸びていきます。これを繰り返すことで、相手の真意を正確に掴む“要約力”が自然と磨かれていきます。

また、要約は“編集力”とも言えます。「伝える」ためには、まず「理解している」ことが前提。だからこそ、的確な要約ができる人は、それだけで「信頼される人」になれるのだと思います。

⑤ 課題を細分化して整理する

「今のお話、施策面の課題と、組織的なハードルに分けて考えられそうです」など、複雑な話題を分解し、整理して返すと、クライアントも自分の課題を改めて再認識できます。構造化することで、議論すべきポイントが明確になり、提案の道筋も描きやすくなります。

とくに広告運用の商談では、「成果が出ない」といった悩みが語られるとき、その背景には複数の要因が絡んでいることがほとんどです。私自身がよくやるのは、“感情の吐露”を受け止めつつ、悩みを因数分解することです。

たとえばある商談で、「最近、何をやっても数字が伸びなくて……」という相談をいただいたときに「それって“施策自体がうまくいってない”のか、“成果が出てるのに社内評価されない”のか、それとも“そもそもKPIの設定に無理がある”のか、いくつか切り口がありそうですね」と返したところ、「そうそう、3つ目の話かもしれない」と言っていただいたことがありました。

相手が漠然と話している中身を「構造化」して提示すると、自然と議論の焦点が絞られていきます。

また、「話を分けて捉える」ことに加えて、「どこから解決すべきかの優先順位をつける」ことも重要です。

「今の話3つの切り口がありましたが、直近で一番インパクトがありそうなのはどれですか?」と聞くだけでも、提案の打ち手が具体的になりますし、相手にも方向性が見えてきます。

⑥依頼の背景や意図を確認する

施策をやろうと思ったきっかけや背景を丁寧にヒアリングすることで、本来の目的や課題が自然と浮き彫りになってくることがよくあります。

たとえば、「Instagram広告をやりたいんです」という相談に対して、「承知しました!」で終えるのではなく、「なるほど、やりたいと思ったきっかけが何かあったんですか?」と聞くと、「実は競合の広告が最近バズってて社内でも話題で……」といった背景が出てくることがあります。

こういった背景がわかると、「それなら短期の話題性より、中長期的な検索獲得とのバランスを考えた方が良さそうですね」と、本来の目的に沿った提案に軌道修正しやすくなります。

背景を引き出すことで、「見えていなかったゴール」が整理されたり、「本当は大事にしたかった価値基準」が明らかになることも多いです。

相手の要望にすぐ応えるのではなく、「その選択に至った理由」を一緒に振り返る。そうすることで、提案の幅も深さも変わってくると感じています。

⑦イメージしやすいように質問する

抽象的な話題やふわっとした感情を扱うときに大切なのは、“観点を添えて質問すること”です。

たとえば 質問する際に「何か気になる点はありますか?」と聞くよりも、「こちらの施策を具体的に進めるイメージは湧きましたか?もし懸念点があれば、教えてください」 のように具体的な観点を添えて聞くことで、相手もイメージしながら話しやすくなります。

質問を絞ると、相手の答えを限定してしまうのでは……と心配になるかもしれませんが、発言しやすい“入り口”をつくる意識が大切です。

それでも答えが曖昧なときや、本人もまだ言語化できていないと感じるときには、スケーリングの質問をよく使います。

「10点満点で言うと、今の納得度って何点くらいですか?」と聞くことで、明確な言葉にはならなくても、数値で“温度感”が掴めることがあります。

さらに、スケーリングで出てきた点数に対して、「それが7点だったとすると、10点に近づけるには何が必要だと思いますか?」と返すと、自然と理想像やボトルネックの話に発展しやすくなります。

⑧ “枕詞”を添えて会話のハードルを下げる

「ちなみに」「余談ですが」「たとえば」などの枕詞を加えることで、会話の空気を和らげながら、少し聞きにくいことも自然に尋ねやすくなります。とくに初回商談やまだ関係性が浅いときは、相手も「何を聞かれるんだろう」と構えてしまいがちです。

たとえば私がよく使うのは、「ちなみに、今って社内でどんなことがよく話題になりますか?」といった切り出し。いきなり「御社の課題は?」と聞くよりも、会話のハードルがぐっと下がり、自然と本音が出やすくなります。

「少し話が逸れるかもしれないんですが…」 「これはオフレコなんですが…」と前置きするだけで、相手も「そんなに構えなくていい話なんだ」と感じてくれます。

実際、ある商談で「今の広告って、上からの指示ですか?現場からのアイデアですか?」と聞くのに抵抗があったとき、「ちなみにこの取り組み、最初にやろうって言い出したのってどのあたりの部署だったんですかね?」と聞いたところ、「実は上からで…」とスムーズに話が出てきた経験があります。

枕詞は本音を聞きやすくなるだけでなく、“空気をほぐす会話デザイン”でもあります。言いたいことを言うのではなく、相手が“話したくなる空気”をつくるための道具として、意識的に使うようにしています。

⑨第三者話法で説得力を高める

「実は他社さんでも同じような相談をいただくことがありまして…」というように、第三者の話を交えると、相手に「自分たちだけじゃない」と安心してもらえることがあります。また、第三者話法は“新しい選択肢を受け入れやすくするきっかけ”にもなります。

とくに、相手の現状に対して課題を指摘しづらいときや、改善案に懐疑的な空気が漂っているときほど有効です。直接言うと角が立ちそうなことでも、「他のSaaS企業さんも、最初は同じような設計をされていたんですが…」と前置きをすることで、聞く側も“学びの話”として自然に受け取ってくれます。

たとえばある案件で、「とりあえずLPを改善したい」と言われたときに、「他社さんでも同じように“とりあえずLP改善”から入ったことがあったんですが、実際には流入後のコミュニケーションより“流入段階のミスマッチ”の方が大きな原因だったんです」と話したことで、流入施策の見直しから取り組む方向にスムーズに合意がとれたことがありました。

ポイントは、事例を“気づきのきっかけ”として伝えること。相手の判断力を奪うのではなく、「なるほど、他にもそういう選択肢があるのか」と感じてもらえるように、あくまで“横に並んで提案する姿勢”を大切にしています。

⑩ 相手の理解をこまめに確認する

相手の理解度や疑問をこまめに確認することで、商談を一方通行ではなく“双方向のコミュニケーション”に変えることができます。とくに1つのトピックやコンテンツを話し終えたタイミングで確認を挟むことで、相手がどこに引っかかりを感じているのか、その勘所が見えてきます。

この勘所を把握できれば、次の説明パートではそれを踏まえた補足や重点化ができ、会話全体の流れがより相手にフィットするものになります。

ただ「質問ありますか?」と聞くと、「とくにないです」と返されがちなので、私がよく使うのは、選択肢付きの確認や一歩引いた確認です。

たとえば、「ここまでの話で、しっくりこない部分や、逆に“もう少し詳しく聞きたい”と思った点ってありましたか?」といった問いかけなら、相手も考えやすくなります。

また、理解度を測るだけでなく、次の会話の素材として確認を活かす意識も持っています。「この内容、チームの方に説明するとしたらどんな点が引っかかりそうですか?」と聞けば、その後の提案でどの切り口に重点を置くべきかが明確になります。

まとめ

今回ご紹介した10の工夫は、どれも特別なスキルではなく、ちょっとした視点や問いかけの工夫です。しかしその積み重ねが、相手の反応を引き出し、会話の解像度を高め、より本質的な提案につながっていきます。

商談とは、情報を一方的に届ける場ではなく、「相手と一緒に考え、形にしていくプロセス」だと私は思っています。だからこそ大切なのは、「話し上手」であることよりも、「問いかけ上手」であること。

アナグラムでは、営業を専門としないメンバーがクライアントと向き合う機会が多いからこそ、それぞれが自分の言葉で、相手と丁寧に向き合う姿勢を大切にしています。

ぜひ、あなたなりの「伝わる・引き出せる」スタイルを少しずつ磨いていってください。そして、何より相手と対話することを楽しめる”商談を、一緒につくっていけたら嬉しいです。

さらに、クライアントとの向き合い方について深掘りしたい方は、こちらの記事もおすすめです。「どんなふるまいが信頼につながるのか?」を具体例とともに紹介しています。