もし子供服の広告がフェイクニュースサイトの広告枠に掲載されていたら、子供服を検討していたユーザーはそのブランドに対してどのような感情を抱くでしょうか。

どんな広告主でも、ユーザーから悪い印象を持たれたくないですよね。成果が見込めると考えていた配信でも、意図しないコンテンツと共に掲載されることでユーザーに不信感を抱かせてしまっては、元も子もありません。

そこで今回は、ブランド毀損を防ぐことができる、Facebook広告のブランドセーフティ対策機能について紹介します。

目次

Facebook広告におけるブランドセーフティとは

Facebookを運営するMeta社では、Facebookコミュニティ規定を定めており、不正行為や不適切な内容をなくすことに真摯に取り組んでいます。しかし、一般的に不適切な内容ではなくても、広告の対象によっては特定の種類のコンテンツと一緒に表示されたくない状況もあります。そんな時に利用したいのがブランドセーフティ対策機能です。

ブランドセーフティを使用すると、Facebook広告で出稿できる以下において、広告を掲載する場所を管理できます。

- Audience Network

自社ブランドにふさわしくないコンテンツやメディア、ページに広告が表示されないようにコントロールすることが可能です。

9つのブランドセーフティ対策機能

Facebook広告では9つのブランドセーフティ対策機能が提供されています。

| 機能名 | 詳細 |

| 1. 手動配置 | ・Facebook ・Messenger ・Audience Network 上記の配信面のうち、どこに広告を表示するかを選択できます。特定の場所での広告掲載を希望しない場合は、その配置を停止できます。 |

| 2. ブロックリスト | 広告を表示したくない場所がある場合、ページ、Instagramアカウント、アプリのリストをアップロードして、対象の場所に広告が配信されないようにできます。 |

| 3. インベントリーフィルター | ・Facebookインスタント記事 ・Facebookインストリーム動画 ・リール内のFacebookオーバーレイ広告 ・Audience Network 上記の配信面において、広告が表示されるコンテンツの健全度をコントロールできます。 |

| 4. コンテンツタイプの除外 | Facebookインストリーム動画において、ライブストリーミングや権利者によって収益化されている動画に、広告が表示されないようにできます。 ※この機能は、段階的にリリースされているため、現時点ではまだご利用いただけない場合があります。 |

| 5. パブリッシャー許可リスト | ・Audience Network ・Facebookインストリーム動画 上記の配信面において広告の配信先となるパブリッシャーを管理できます。 |

| 6. パブリッシャーリスト | ・Audience Network ・Facebookインストリーム動画 ・Facebookインスタント記事 ・リール内のFacebookオーバーレイ広告 上記の配信面において広告が配置される可能性があるURLが確認できます。 |

| 7. 配信レポート | パブリッシャーやコンテンツごとにインプレッションレベルのデータを確認できます。 |

| 8. トピックの除外 | Facebookインストリーム動画の中で「ニュース」、「政治」、「ゲーム」、「宗教・スピリチュアル」という4種類のトピックから、コンテンツレベルで除外対象を選択できます。 ※この機能は、段階的にリリースされているため、現時点ではまだご利用いただけない場合があります。 |

| 9. コンテンツ許可リスト | Facebookインストリーム動画において・ライブストリーミングコンテンツ許可リストを使うと、信頼できるMetaビジネスパートナーとの連携の下、インストリームキャンペーンの配信先としてブランドにふさわしい動画のリストを確認してカスタマイズできます。 ※この機能は、段階的にリリースされているため、現時点ではまだご利用いただけない場合があります。 |

各ブランドセーフティ対策機能の設定方法

それでは、各ブランドセーフティ対策機能の設定方法をご説明します。

1. 手動配置

広告マネージャにおいて、広告セットの編集画面から設定が可能です。

[自動配置(推奨)]があらかじめ選択されていますが、[手動配置]を選択することで配信したいデバイスやプラットフォームを選ぶことができます。

各プラットフォーム内の配置も同様に選択することができます。

2. ブロックリスト

ブロックリストを作成するには3つの方法がありますが、今回は一番簡単な方法を紹介いたします。

こちらからブランドセーフティコントロール画面を開きます。

パブリッシャーリストを選択します。

ブロックリストを作りたいパブリッシャーリストがある配置タイプを選択します。今回はAudience Networkを例に進めます。

パブリッシャーリストの一覧が表示されるので、配信を除外したいパブリッシャーにチェックを付けて[ブロックリストに追加]を押します。

ブロックリスト名に名前を付け、適用したい広告アカウントを選択し[保存]を押せば完了です。

作成したブロックリストはブロックリストのページから内容の確認・更新・削除が可能です。

またブランドセーフティコントロールページより、作成したブロックリストをアカウントレベルで適用させることができます。

ここで紹介していないやり方については、ヘルプページにてご確認いただけます。

参考:ブロックリストを作成する | Metaビジネスヘルプセンター

3. インベントリーフィルター

ブランドセーフティコントロールページより以下の3パターンからインベントリーフィルターを選択できます。

フルインベントリー: 有効なすべてのコンテンツを対象に含め、最も幅広くリーチします。

標準インベントリー: 不適切なコンテンツを除外し、バランスを取ってリーチします。

限定インベントリー: きわめて不適切なコンテンツとやや不適切と思われるコンテンツをすべて除外します。このオプションではリーチの範囲が狭くなり、コストに影響を与える場合もあります。

広告マネージャにおいて広告セット単位でも設定が可能です。配置の手動設定で[その他のオプション]を選択します。

[インベントリーフィルター]を選択します。

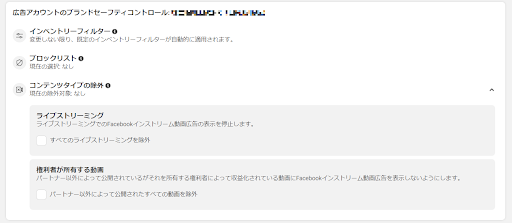

4. コンテンツタイプの除外

ブランドセーフティコントロールページより設定が可能です。

ライブストリーミングを除外するかどうかは、広告セット単位でも選択できますが、パートナー以外によって公開された動画を除外するかどうかは、アカウントレベルでのみ設定が可能です。

5. パブリッシャー許可リスト

ブランドセーフティページより[パブリッシャー許可リストを作成]を選択します。

パブリッシャー許可リストをアップロードします。

アップロードが完了したら[適用]ボタンを押します。

適用したい広告アカウントを選択して[保存]を押します。

注意点として、パブリッシャー許可リストは広告アカウント全体に適用されます。特定の広告キャンペーンまたは広告のみに適用することはできませんのでご注意ください。

6. パブリッシャーリスト

ブランドセーフティページより広告が表示される可能性のあるパブリッシャーリスト一覧をダウンロードできます。

[すべての配置]を選択すると配置ごとにcsvが分かれた圧縮ファイルがダウンロードできます。

注意点として広告の掲載量が非常に少なく、テストに使用する程度しかないAudience Networkのアプリなどは記載されておらず、URLは常に追加または削除されています。リストは定期的にアップデートされているので、パブリッシャーリストをコントロールしている場合は定期的に確認するようにしましょう。

7. 配信レポート

ブランドセーフティページより実際に広告が配信された場所や概算のインプレッション数を広告アカウント・キャンペーンごとに表示させることができます。

意図していない配信面に掲載されていないか確認し、パブリッシャー許可リストやブロックリストに活用できる機能です。

8. トピックの除外

ブランドセーフティページより特定のトピックに関するオンデマンド動画でのFacebookインストリーム動画広告の表示を停止することができます。

選べるトピックは

- ゲーム

- ニュース

- 政治

- 宗教・スピリチュアル

の4トピックです。停止したいトピックをチェックして[保存]ボタンを押せば設定可能です。

9. コンテンツ許可リスト

コンテンツ許可リストを使用すると、インストリームキャンペーンの配信先としてブランドにふさわしい動画のリストを確認してカスタマイズできます。例えば、子ども向け商品のメーカーであれば、子ども向けのコンテンツにのみ広告を掲載できます。

またキャンペーン中やキャンペーン終了後に、ビジネスマネージャのブランドセーフティハブやAPI経由で、パブリッシャーおよび動画レベルのインプレッションが記載された配信レポートが提供されます。

コンテンツ許可リストは管理画面上から設定ができません。Metaビジネスパートナーとの連携の元、実施が可能です。コンテンツ許可リストが利用できるかどうかを確認したい場合や、Metaビジネスパートナーについて詳しく知りたい場合は、アカウントマネージャもしくはヘルプページからお問い合わせください。

最後に

Facebook広告ではご紹介したように数多くのブランドセーフティ対策機能を提供しているため、自社に合った機能を選択してブランド毀損対策に活用しましょう。ただ過度な配信先制限は、配信機会の縮小・機会損失にも繋がるため気を付けたいところです。