先日、とある社内勉強会を開催したあと、参加者の方からこんなメッセージをもらいました。

とても嬉しい感想ですが、私は話すことを本格的に学んだことはありません。

はじめて「伝え方」を意識するようになったのは、新卒2年目の頃。毎月開催していた見込み顧客向けのセミナーの最後に、「メルマガ登録をお願いします」と案内するのが私の役割でした。

たどたどしく身振り手振りを交えながら必死に話していた頃は、参加者の方々がうなずきつつ聞いてくれて、メルマガ登録率も好調。ところが、慣れてきて流暢に話せるようになった途端に、登録数はゼロに。

このとき気づいたのです。伝わるかどうかは、スマートな話し方ではなく「伝えようとする姿勢」があるかないかで決まるのだ、と。

今回は、そんな私が「うまく話す」よりも「伝える」ことを意識するなかで、実際に効果を感じた工夫を紹介します。

目次

大前提、人はあなたの話に興味がない

人前で話すとき、基本的に“聞き手は自分の話に興味がない”と思って臨んだ方が良いです。

たとえ勉強会やセミナーに参加してくれていたとしても、参加者全員が「心待ちにしていた!」と前のめりで話を聞いてくれるとは限りません。

とくにオンライン開催の場合は、途中で簡単に退室できます。「とりあえず参加して、面白そうだったら続きを聞くか」くらいの軽い気持ちで参加している方もいるかもしれません。

「この場にいるのだから、全員聞いてくれているはず」と思ってしまうと、伝える工夫をしなくなります。「興味のない人を振り向かせるにはどうしたら良いか」という意識が、伝わる話し方の第一歩です。

空気を読むのではなく、空気をつくる

以前の私は、話しながらつい「みんな聞いてくれているかな?」と参加者の顔色を伺っていました。

すると、ふと視界に入るんです。自分より知識のありそうな人、立場が上の人。その瞬間、頭が真っ白になることもありました。

でもよく考えてみると、話し手が空気を読むことに必死になって空気に飲まれてしまったら、本末転倒です。場の雰囲気をつくることは、話し手にしかできません。それに気づいてから、空気を読むのをやめました。

無表情の人が並ぶ前で話すのは緊張しますが、参加者の中に1人くらいは、小さくうなずいたり微笑んだり、「聞いているよ」と態度で示してくれる人がいます。不安になったら、その人を見る。それだけで、ずいぶん話しやすくなるものです。

伝えるための5つの工夫

ここからは、私が人前で話すときに意識している「伝えるための工夫」を5つご紹介します。

①つかみで“聞くだけモード”から“参加モード”へ

セミナーや勉強会の冒頭で、「今日は○○について話します。本日のゴールは〜~」と丁寧に始めるのは間違いではありません。でも、聞き手の誰もが予想できる定例文は、右から左へ抜けてしまいます。

目の前の参加者が、思わず「え?」と顔を上げてしまうような最初の一言を考えましょう。

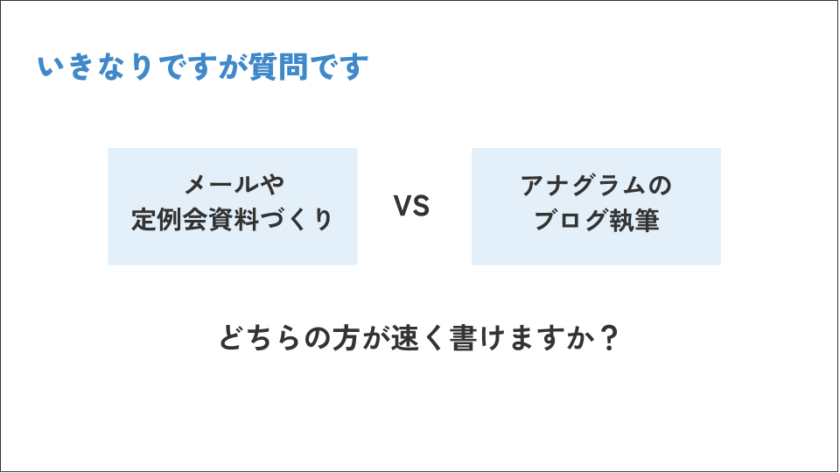

こちらは、社内向けに開催した「ブログが10倍速く書ける文章講座」の1枚目のスライドです。

「メールや定例会資料づくり」と「アナグラムのブログ執筆」のどちらが速く書けるか参加者に問いかけ、当てはまる方に挙手してもらいました。勉強会のテーマ的にも、挙手が多かったのはやはり「メールや定例会資料づくり」。

そこから、「速く書ける文章は自分の中に型がある」→「型ができあがっていないブログは時間がかかる」→「そこで本日はブログの型をお伝えします」という流れにしました。

つかみで大切なのは、話し手による一方通行の状態から、「自分もこの場に参加している」という感覚にスイッチを入れてもらうことです。

もしも、いきなり「本日はブログの型をお伝えします」から話していたら、一方通行のまま勉強会が進んでいたでしょう。

参加してもらうためには、たとえばクイズ形式で問いかけて、「Aだと思う人は拍手をしてください」と簡単なアクションを促したり。オンラインセミナーなら、スタンプやチャットでリアクションをもらうのもおすすめです。

開始直後のちょっとした工夫が、「聞いている」から「関わっている」への変化を生みます。

②身近なたとえ話で理解を深める

専門的なテーマや抽象的な話は、たとえ話があるだけで一気に伝わりやすくなります。

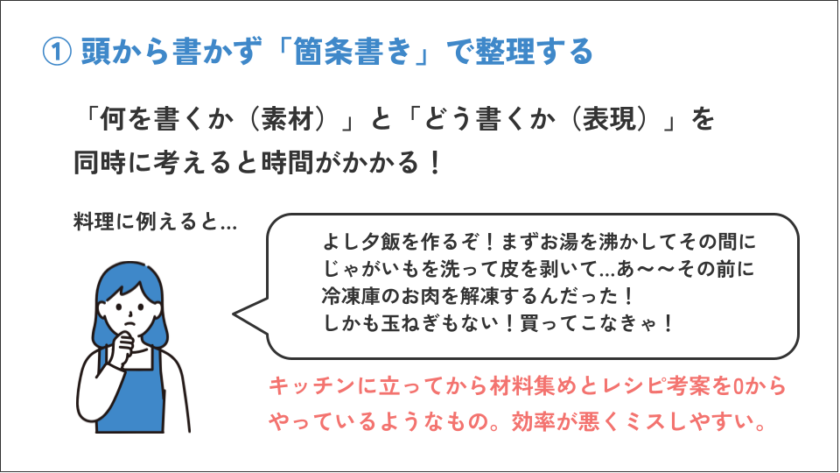

こちらのスライドで伝えたいのは、「文章を書くとき、“何を書くか”と“どう書くか”を同時に考えると時間がかかる」という話。

そのままだと伝わりづらいため、料理にたとえて説明しました。

聞き手にとって身近なものにたとえることで、理解が深まるだけでなく、空気もやわらぎます。

他にも、昔話になぞらえてストーリー形式で伝えるのもおすすめです。

昔話は展開が頭に入っている分、場面や登場人物を変えるだけで、いくらでも応用が利きます。

③枕詞で話の方向性を示す

学生時代、先生が「ここテストに出すぞー」と言った瞬間、話に集中した経験はありませんか?

「ここが大事です」とあらかじめ提示されると、人は自然とそこに意識を向けます。人前で話すときは、この“枕詞”をうまく活用しましょう。

<枕詞の例>

- なぜこの話をするかと言うと

- これが今日1番伝えたいことで

- ここまでの話をまとめると

このようなワンクッションを入れるだけで、聞き手は「どこに注意して聞けばいいか」が分かりやすくなります。

これは余談ですが、あるセミナーに登壇したとき、さらっと聞き流してもらうつもりで「これはオフレコですが……」と言ったところ、逆に「絶対に聞き逃さないようにしよう!」と参加者の集中力が一気に高まるのを感じました。

たとえば、自社の具体的な施策など―――配布用のセミナー資料には載せられないけど、せっかく参加してくださった方には少しでも多く知見を持ち帰ってほしい。そんなときは、あえて「これはオフレコですが……」と枕詞を添えて話すのもアリだと思います。

④聞き手の心の声を先回りする

最初につかみを入れて「自分もこの場に参加している」と感じてもらっても、やはり長く話し続けていると、一方通行な雰囲気になってしまうことがあります。

そんなときに効果的なのが、聞き手の心の声を先回りして口に出すことです。

たとえば、

こうしたひと言があるだけで、一方通行ではなく、双方向でコミュニケーションしている雰囲気が出ます。

<心の声を入れた例>

- このグラフ、ぱっと見だと“何を言いたいのかよくわからない”って感じですよね。

- ここからちょっと難しい話になります。……“ついていけるかな”と不安になった方、ご安心ください。図を使って丁寧に解説していきます。

- “え、この話関係ある?”と思ったかもしれませんが、あとでちゃんとつながるので少しだけお付き合いください。

このように、ちょっとしたツッコミや心の声があるだけで、聞き手の気持ちがほぐれて、話を受け入れてもらいやすくなります。

⑤“読み上げ感”をなくして抑揚をつける

どれだけ中身のある話でも、淡々と読み上げるだけでは、聞き手に届きません。

プレゼン資料で文字に強弱をつけるように、話し方にもメリハリが必要です。

声のトーンやスピード、間の取り方など抑揚をつけたり、ジェスチャーや表情で“視覚的な変化”を加えたり。私の場合は、以下のような方法で自分の話し方を見直しています。

<話し方を見直す方法>

- テレビやYouTubeで説明がうまい人を見つけて、テンポやトーンを観察する

- 自分が話している様子を録画して、客観的な目で見る

もしも、あなたが大勢の前で話すときと、ふだんの会話のトーンがほとんど同じなのであれば、聞き手には単調に感じられているかもしれません。

人前で話すときは、少し大げさなくらいでちょうど良いと思います。目安としては、自分がふだん会話しているときの2倍、抑揚・表情・ジェスチャーを意識する。それだけでも、伝わり方は大きく変わるでしょう。

まとめ

「人前でうまく話したい」―――そんな風に、意識の矢印が自分に向いていませんか?

目の前の相手に伝えたいという気持ちがなければ、どんなに話し方を工夫しても言葉は届きません。

話し方を磨きたいなら、まずは「伝えたい」と思える相手がいる場で、3~5分のライトニングトークをするなど、話す機会をつくってみましょう。聞き手に矢印を向けて、少しずつ改善を重ねることで「伝わる話し方」が身についていきます。

私自身も、いまだに会場に目上の人を見つけてパニックになったり、うまく話せなかった……と落ち込んだりすることがあります。それでも「聞いてくださった方に、少しでも何かを持ち帰ってもらいたい」という気持ちで話すことは、毎回心がけています。

この記事も、読んでくださった方にとって1つでも取り入れられそうなことがあれば幸いです!