広告主にとって、Google検索広告は常に特別な存在です。ユーザーが自ら情報を探す瞬間に広告を表示できることは、他の媒体にはない圧倒的な強みだからです。購買意欲がもっとも顕在化するこの場は、まさに「一等地」と呼ぶにふさわしいでしょう。

Googleはこの“一等地”をさらに広げるために、検索パートナーネットワーク(SPN)を提供してきました。Google検索以外の提携サイトにも広告を配信できる仕組みは、理論上はリーチ拡大の強力な手段となるはずです。

しかし実際には、SPNを肯定的に捉える広告運用者は減りつつあります。配信先を除外して運用しているアカウントも少なくないのではないでしょうか。

本記事では、本来は「プラス」であるはずの検索パートナーが、なぜリスクの象徴と見なされるようになったのか。そして、新たに導入された「検索パートナーの掲載結果レポート」が、この状況をどこまで改善できるのかを考察します。

目次

検索パートナーの掲載結果レポートの確認手順

まずは今回導入された「検索パートナーの掲載結果レポート」の確認手順と従来のレポートとの違いからみていきましょう。

「検索パートナーの掲載結果レポート」は、Google広告のレポートエディタから作成・確認できます。対象は以下のキャンペーンタイプです。

- 検索キャンペーン

- ショッピング キャンペーン

- アプリ キャンペーン

広告管理画面では、「レポートエディタ」で確認ができるということで、普段利用しない方には少々分かりづらいかもしれません。以下が確認手順です。

新しい詳細レポートへのアクセス手順

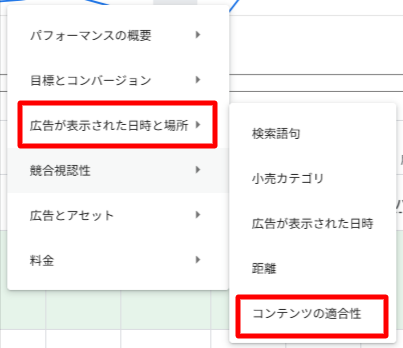

掲載結果一覧表の上部にある「レポート」アイコンをクリック。確認したい対象キャンペーンや広告グループが決まっているのであれば、選択しておくとスムーズです。(レポートエディター上でもフィルタリング可能です)

「広告が表示された日時と場所」から「コンテンツの適合性」を選択します。

もしくは左メニューから「キャンペーン」アイコンを選択し、「分析情報とレポート」から「レポートエディタ」を選択、「コンテンツの適合性」のテンプレートを選びましょう。キャンペーンタイプを「検索キャンペーン」に絞り込みます。

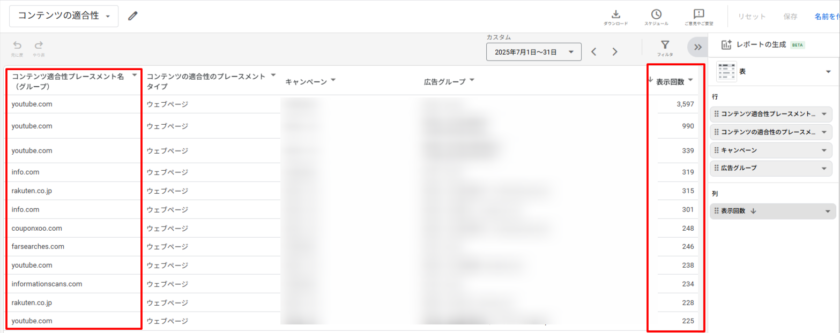

このように検索パートナーの一覧と表示回数が確認可能です。

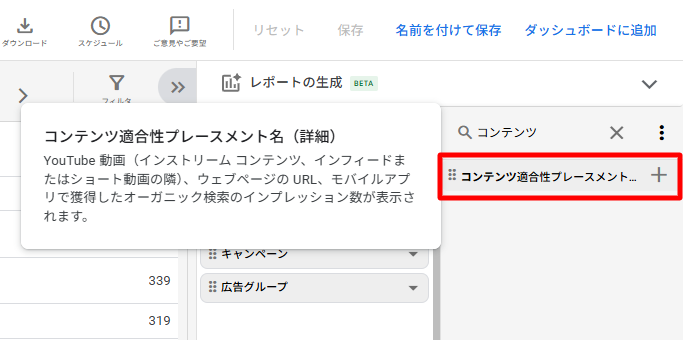

さらに、デフォルトでは含まれない「コンテンツ適合性プレースメント名(詳細)」を追加すると、もう少し詳しいプレースメントも確認できます。

どの検索パートナーサイトがどれだけのボリュームで広告を掲載しているかを把握する唯一の公式な手段です。

従来の簡易的な確認方法との比較

新しいレポートはサイト単位の「インプレッション数」を提供しますが、クリック数やコンバージョン数は含まれません。成果データを確認するには、従来からある「ネットワーク別」のセグメントを使用する必要があります。

- 手順: Google広告管理画面の「キャンペーン」タブで「分類」メニューをクリックし、「ネットワーク(検索パートナーを含む)」を選択します。

- 表示データ: この方法では、Google検索とSPNを合わせたネットワーク全体のクリック数、インプレッション数、コンバージョン数などを確認できます。

従来のレポートで「SPN全体の成果はどうだったか」を把握するのに加え、その配信先がどこのサイトで、表示された回数を把握可能です。

サイトごとのインプレッション数以外は確認できない

「検索パートナーの掲載結果レポート」で確認できるのは次の2つの項目です。

- 配信先サイト

- サイトごとのインプレッション数

公式のリリースでは「Full placement reporting」「full transparency on where your ads」という表現とともに紹介されており、一見すると、広告配信の完全な透明性が実現したかのように聞こえます。

参考:Search Partner Network (SPN) Announcements - Google Ads Help

成果データ(クリック数、コンバージョン数、CPAなど)は依然として非公開のままであり、広告主にとって最も重要な判断材料が抜け落ちています。つまり、透明性は「場所の情報」に限定されており、広告主が求める「効果の透明性」には届いていません。

広告主側からの要望が長かった分、大きな一歩だと見る節もありますが、かなり限定された情報であり、その方針には懐疑的にならざるを得ないのではないでしょうか。

検索パートナーが敬遠される理由

検索パートナーネットワーク(SPN)が長らく「ブラックボックス」と呼ばれてきたのは、不透明さと成果の不安定さに起因します。具体的には次のような課題が指摘されてきました。

- 配信先の不透明さ:どのサイトに広告が出ているのか分からず、ブランド価値を損なう恐れのあるサイトにも配信されるリスクが常にありました。

- 成果の不安定さ:クリック単価は下がる一方で、コンバージョン率も低下するケースが多く、必ずしも費用対効果に見合わないことがしばしばありました。

- アドフラウドの懸念:2024年以降は国内でもボットによる不正クリックやインプレッション水増しが問題視され、運用者の間では「SPNはオフにすべき」という意見が強まりました。

- 原因特定の困難さ:予算消化が急変しても、どのパートナーサイトが影響しているかを特定するのは難しく、効果的な対策を打てない状況が続いていました。

こうした要因が積み重なり、SPNを利用するインセンティブはリスクに押しつぶされる形となり、現在では配信を敬遠する広告主が少なくありません。

この背景をさらに理解するには、専門的に整理された以下の記事が参考になります。

「検索パートナー」というブラックボックスは開くのか? | LIFT合同会社(LIFT, LLC.)

加えて、この問題を広告主の視点だけで捉えるのは不十分です。検索パートナーは「Googleプロパティ外での配信」という点で、Googleディスプレイネットワーク(GDN)と構造的に共通する部分があります。つまり、広告主だけでなくメディア側のビジネスモデルや配信構造とも切り離せない問題なのです。

その視点を補うためには、こちらの記事もあわせて読むことを強くおすすめします。

「GDNは提案しない」のその後(2025年 補遺) | LIFT合同会社(LIFT, LLC.)

「見えること」と「制御できること」は異なる

新しいレポートによって、検索パートナーの配信先が可視化され、透明性はたしかに進みました。ですが同時に、新しい課題も浮かび上がっています。

- 戦略的な判断が難しい

成果データが含まれていないため、どのサイトが費用対効果を生んでいるのか、逆に無駄なトラフィックを発生させているのかが判断できません。その結果、配信を続けるべきか止めるべきかの判断が難しくなります。 - 運用の手間が大きい

レポートには数百から数千ものサイトが表示される場合があり、それらを一つひとつ確認して除外を決めるのは大きな負担になります。 - 除外の粒度に限界がある

サイト単位でのドメイン除外はできますが、特定のページだけを除外することはできません。そのため、有用なページまで含むドメインをまるごと外すか、リスクを受け入れるかの二択を迫られます。

結果として、「どこに広告が出ているか」は分かるようになったものの、「どう管理するか」を運用者が思うようにコントロールすることはまだ難しい状況です。透明性が高まったことと、実際の戦略的な意思決定には、依然として大きなギャップが残っています。(疑わしきは罰せずということで、Googleとしては、上手い落とし所だったとも言えるのかもしれませんが)

検索パートナーの管理方法

新しいレポートに成果データがない以上、広告運用者は間接的な方法でパフォーマンスを評価するという、不確実な分析を強いられます。以下に、その代表的な手法と課題を解説します。

1. 配信ネットワーク別比較

SPNレポート自体に成果データがなくても、Google広告のレポート機能で「ネットワーク」別にセグメントすることで、Google検索ネットワークとSPNのパフォーマンスを比較することは可能です。

比較項目は、CPCやCPA、コンバージョン率などです。しかし、これはあくまで全体的な傾向であり、個別のサイトの良し悪しは判断できません。SPN全体のCPAが良好に見えても、それがごく一部の優良サイトに支えられている可能性もあります。この全体データだけでは、詳細な改善策は立てられません。

2. インプレッション上位サイトの監査

新しいレポートでインプレッションが突出して多いサイトを特定し、そのドメインを個別に調査する手法です。プロセスとしては、インプレッション上位サイトを抽出し、ドメインを目視で確認、不適切なサイトを手動で除外設定に追加します。この作業は、非常に非効率です。また、見た目では判断が難しい不正サイトも存在します。さらに、成果データがないため、ブランドリスクの観点から手動で除外するしかなく、機会損失のリスクを伴います。

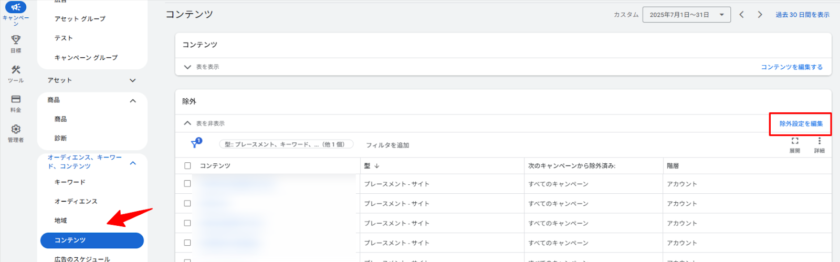

除外設定はアカウント単位でプレースメントを除外することで、検索パートナーも対象となります。左メニューの「オーディエンス、キーワード、コンテンツ」から、「コンテンツ」を選択し、「除外設定を編集」から設定しましょう。

参考:アカウント単位でプレースメントを除外する - Google 広告 ヘルプ

※2024年3月以降から、アカウント単位のプレースメントの除外が検索パートナー ネットワークにも適用されるようになっています

3. 異常検知とモニタリング

日次または週次で、SPN経由のクリック数やインプレッション数に急増がないかをモニタリングし、異常が見られた場合にレポートで該当サイトを特定する手法です。Google App Scriptスクリプトなどを使いSPN全体の数値を定期的にチェックし、急増があればレポートで原因サイトを探します。この手法は、根本的な原因を特定できる保証がなく、単なる後追い作業に過ぎません。なぜインプレッションが急増したのか、それが良いことなのか悪いことなのかは、成果データがなければ判断できないからです。

これらの手法は、いずれも不完全であり、広告運用者に追加の負担と不確実な判断を強いるものでしょう。

検索ネットワークへの配信は、まだ再開できない

Google検索という「一等地」が、今なお広告主にとって最も魅力的な場であることに変わりはありません。もしリスクを限りなく抑えられるなら、SPNは再び検討に値する配信先となるでしょう。

しかし、現状では成果データの欠如、非効率な運用、膨大な管理コストという根本的な課題が解決されたとは言えません。今回のレポート導入は、たしかに透明性を一歩進めましたが、リスクがリターンを上回るという本質的な状況は依然として続いています。

さらにデフォルトでオプトインされる仕様である限り、この問題は解決されず、今後も多くの広告主がSPNの運用に頭を悩ませるでしょう。したがって、検索パートナーネットワークへの配信を「再開できる」と断言するには、まだ時期尚早と言わざるを得ません。

Googleは、広告主が安心してSPNを利用できるよう、より詳細な成果データと、きめ細やかな制御機能を提供する必要があるでしょう。それがなければ、SPNは「見えるブラックボックス」として、今後も多くの広告運用者に敬遠され続けることになります。