購買促進を目的とする広告では、「商品の機能やメリット」を全面に出されることが少なくありません。

しかし、購買行動においてユーザーが重視するのは、商品の機能だけとは限りません。作り手のこだわりやユーザーの商品を通じた体験といった情緒的な要素は、機能やメリットといった情報とは異なる形で購買行動を左右します。

こうした情緒的な価値は、声や表情を伴うことで語り手の感情が伝わりやすい動画形式の広告と相性が良いです。しかしながら、「情緒を動かす動画」と聞くと、ハイクオリティなブランドCMのような制作物を想像し、ハードルの高さを感じる方も多いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、インタビュー形式の動画広告です。作り手やユーザー本人の言葉を自然に引き出すことができ、大がかりな撮影を行わずとも“熱量”を伝えることが可能になります。

本記事では、インタビュー動画を通じて効果的に語り手の熱量を伝えるために知っておきたい、制作のコツや注意点をご紹介いたします。

目次

目的別のインタビュー対象者

インタビュー動画は「誰が語るか」で説得力が大きく変わります。

伝えたい内容に応じて、想いを持っている人に依頼し、語っていただくことが大事です。

そのため、インタビュー動画を企画するうえでは、「誰に話を聞くか」を考えることがファーストステップになります。

インタビュー対象者は、大まかに2つの方向性に分けられます。

1つは「商品・サービスの理念や、背景を伝える」ことが目的の場合。この場合は社長や創業者、生産者といった「作り手」側の方が対象になります。

もう1つは、「商品・サービスを使った感想や、楽しみ方を伝える」ことが目的の場合。この場合には、実際に商品を愛用しているユーザーが対象になります。

| 理念、サービス紹介、想いを伝える | 社長・創業者・営業や生産者など(売り手) |

|---|---|

| サービス体験、口コミ、楽しみ方などを伝える | ユーザー(買い手) |

いずれの場合においても、自分自身の体験を通じて語ることができる人に依頼するようにしましょう。

商品に対する愛着が薄かったり、その人ならではのエピソードを持たない方に依頼してしまうと、表面的な機能の話に終始してしまい、情緒的な価値に繋がる話を引き出すことは難しいです。

購入に繋がるインタビュー動画の構成

広告クリエイティブとしてインタビュー動画を活用するには、「何となく好きになってもらう」だけではなく、しっかりと購入に進んでもらえる構成を意識することも大事です。

動画の構成を「導入・中盤・締め」の3パートに分けると、それぞれの役割は以下のように整理されます。

| パート | 役割 | 伝えるべきこと | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 導入 | 視聴し続ける価値があると判断してもらうこと「つかみ」 | 問いや疑問の提示、感想や主張 | ▼固定表示 〇〇機能がついていない商品が多い理由、知ってる? ▼しゃべり 実は、世の中には〇〇機能がついてないのが9割ぐらいあるんです。 |

| 中盤 | 共感してもらう、納得してもらう | 問いの答え、その感想や主張に至った理由 | その理由としては、××という背景があるからなんですよね。 だから実現するには〜〜が必要なんですが、難しい実情があるんです。 ですが、弊社は、そのような問題を〜〜という地道な交渉を3年続け、なんとか実現することに成功しました。 |

| 締め | 商品の提示し、購入を促す | 答えまたは理由とリンクした商品の提示 | Aという商品なのですが、これは〇〇機能がついているんです。 お試しサイズがあるので、まずはそれからためしてもらえると良いかと思います。 |

導入

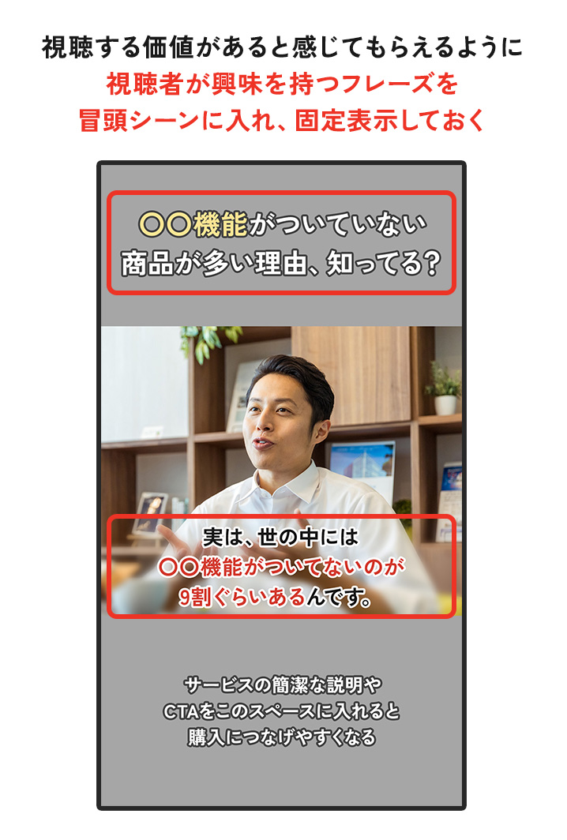

ユーザーが視聴してくれるかどうかは、最初の数秒で決まると言われています。私の経験則を交えると、最初の0.5秒程度が特に重要です。動画が視界に入った瞬間に、視聴する価値があると感じてもらえるように、視聴ユーザーが興味を持ち、パッと目をひくフレーズを冒頭シーンに入れ込むようにしましょう。また、動画の一部分にフレーズを固定表示しておくと、より瞬時に視聴する価値を感じてもらうことができます。

ただし、「パッと目を引くフレーズ」に気を取られて、視聴者の期待を裏切ってしまってはいけません。

以下の条件からは逸脱しないようにしましょう。

- インタビュー動画を視聴することで解決できる問いや疑問か

- 「締め」の部分で提示する商品により、解決できる問いや疑問か

中盤

中盤のパートでは、導入で投げかけた問いに対して答えになる内容を盛り込みます。導入で取り上げた感想や主張に至った理由を展開していきます。

先ほどの例では、冒頭で「実は、世の中には○○機能がついてないものが9割くらいあるんです。」というつかみを投げかけました。これに対して、中盤では「○○機能」の必要性や利便性を具体的に説明し、「これほど大事な機能なのに、実は世の中の9割の製品にはコストが理由でついていないのです」といった説明を繋げていくというイメージです。

締め

締めのパートでは、導入・中盤で提示していた問いや疑問の解決となるもの、または、感想や主張として伝えたことが叶う商品を提示することが大切です。また、割引などのオファーを設けられる場合には、締めの部分で伝えると背中を押すことができます。

制作の流れ

ここからは、実際の制作の流れを紹介します。

インタビュー動画の特徴の一つが、語り手(インタビュイー)の温度感や感情を乗せることができる点です。その長所を無くさないために、事前に台本をしっかり固めず、自然に話してもらうことが大事です。一方で、事前に台本を固めないということは、インタビュアーのコメントを引き出す力が問われることになります。

質問内容やキャスティングなどの事前準備が動画のクオリティの9割を決めると思っておくと良いでしょう。

事前準備の重要事項

- 動画制作に必要な人のアサイン

- 撮影日と場所の確保

- インタビュー内容の決定

- 撮影当日のスケジュール立て

事前準備

動画制作に必要な人のアサイン

インタビュー動画では、インタビュイー、インタビュアー、カメラマン、現場を仕切るディレクター、動画の編集者が最低限必要です。もちろん、各人のスキルに応じて兼務しても良いですが、とにかく役割としては5つあるということです。

それぞれどのような方に頼むと良いか、については、以下に記載の基準で考え、依頼すると良いでしょう。

| 役割 | どのような方に頼むと良いか |

|---|---|

| インタビュアー | 商品を理解している担当ディレクターや広告運用者、取材することに長けている編集者など |

| カメラマン | 動画撮影だけではなく、音声収録や照明といった撮影環境を整えられる方 |

| ディレクター | 編集を見据えて、必要なシーンが撮れるよう撮影現場を仕切られる方、インタビュイーの緊張をほぐす声かけができる方 |

| 動画編集者 | テロップ挿入といった動画編集から、動画のノイズ処理といった音声調節までできる方 |

撮影日と場所の確保

インタビュー内容の詳細を詰める前に、まずは撮影日を決めておきましょう。

仮にインタビューの実施が2〜3ヶ月先になってしまった場合、その間に聞きたい話が変わってしまう可能性があるため、日程を決める前にインタビューの詳細を詰めきる必要はありません。

インタビューの場所は、雑音が入りづらく、インタビュイーの顔が視認しやすい場所を確保できると良いです。

インタビュー場所の要件

- 外部の音が入らない個室

- インタビュイー、インタビュアー、カメラマンやそのほか関係者が入って、カメラの三脚が設置できるスペースがある広さ

- 背景に関係のない人や物が映らない

- 明るさが十分にある(人の顔に影がかかるような部屋は避ける)

インタビュー内容の決定

インタビューの日時と場所が決まったら、内容を考えていきましょう。

インタビューの内容は、動画を通じて訴求したいことに合わせてカスタマイズする必要があります。どのような話を聞き出せれば、商品の訴求にも繋がるか?ということから考えて、逆算して質問内容を考えるとスムーズです。

商品の購入にも繋げる動画を制作するという観点では、以下の質問を含めることがおすすめです。

- 商品の説明

- CTAにつなげる文言

例:「〇〇が売りなので、ぜひ買ってみてください」「まずは〇〇を試してみると良さが実感しやすいと思います」など

事前回答は、基本的に貰う必要はありません。回答を事前に用意してしまうと、つい棒読みになってしまったり、熱がこもらなくなったりと、感情が伝わりにくい話し方になってしまうためです。

話し慣れていない方がインタビュイーの場合は、インタビュー前にアイスブレイクの時間を多めに取るなどして緊張をほぐしつつ、それでも緊張していそうであれば、身振り手振りのレクチャーも行うと良いでしょう。

質問内容が決まったら、このインタビューを通して必ず聞き出したいことを、インタビュアーと擦り合わせておきましょう。当日質問する内容に迷って沈黙してしまったり、意図しない方向に話を持っていってしまったりすることを防ぎやすくなります。

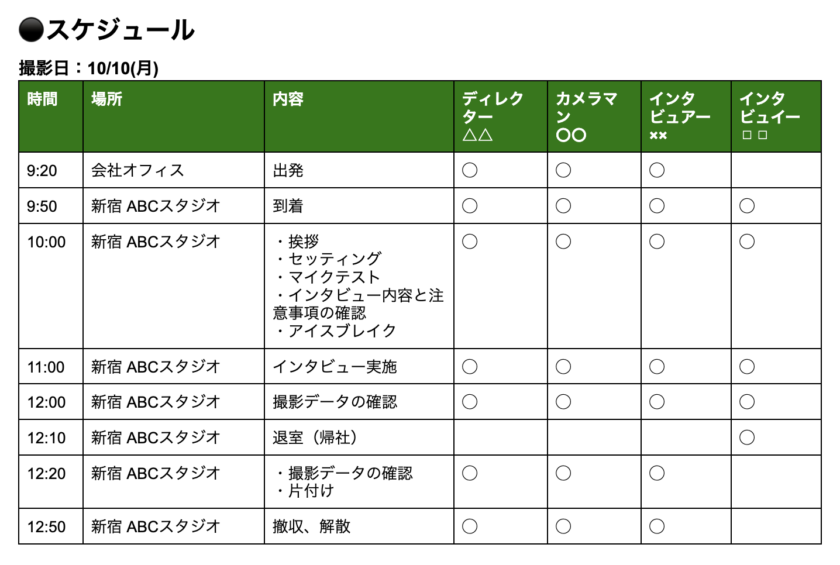

撮影当日のスケジュール立て

撮影を円滑に進めるために、スケジュール立てをしておくと安心です。とくに、利用時間が決められているレンタルスペースなどを使う場合は、時間が有限なので、確実に遂行できる余裕を持ったスケジュールにするようにしましょう。

以下のようなスケジュール表を作成し、クライアントを含めた関係者と事前共有し擦り合わせておくと良いです。

1分程度の動画を2〜3本作る場合、インタビューの時間については、1〜2時間程度取っておくと、話を深掘りしきれると思います。

インタビュー撮影当日の動き

撮影当日は、基本的に事前に決めていたスケジュールの通りに進行していきます。

撮影は撮り直しが難しいことを前提に、当日も入念な撮影前の準備が必要です。撮影・インタビューを始める前に、必ず以下の項目について確認をしておくと安心です。

- マイクテスト(録音ができているかのチェック)

- カメラテスト(録画ができているかのチェック、バッテリーの確認など)

- インタビュー時の注意事項の周知

- インタビュー前のアイスブレイクとしての雑談

- 万が一録音できていなかったときのために、スマートフォンやボイスレコーダーで録音

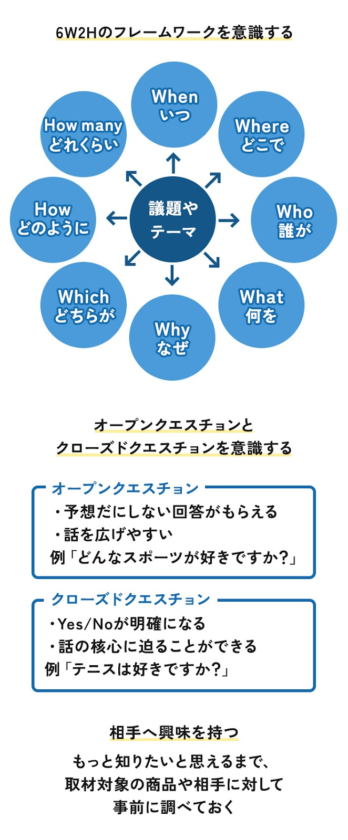

もしインタビュアーとしてインタビューをご自身で行う場合、質問時に以下のことを意識すると、話を深掘りしやすくなります。

録画した素材から動画構成に落とし込むポイント

無事に撮影を終えたら、次は録画したデータから1分程度の動画にしていきます。

録画データから動画にするまでの工程は、以下の通りです。

1)録画の文字起こしをする

2)構成を作る

3)動画を制作する

1)録画の文字起こしをする

動画を構成するのに必要なフレーズを抜き出しやすくするため、まずは録画の文字起こしをします。文字起こしツールは様々ありますが、使いやすさや精度の観点からおすすめしたいのは、以下のツールです。

- Slackの文字起こし機能(参照:https://www.notta.ai/blog/slack-voice-transcription)

- Wordの文字起こし機能(参照:https://www.notta.ai/blog/transcription-feature-word-method)

- CLOVA Note(参照:https://www.notta.ai/blog/clova-note)

- Vrew(https://www.notta.ai/blog/how-to-transcribe-vrew-video)

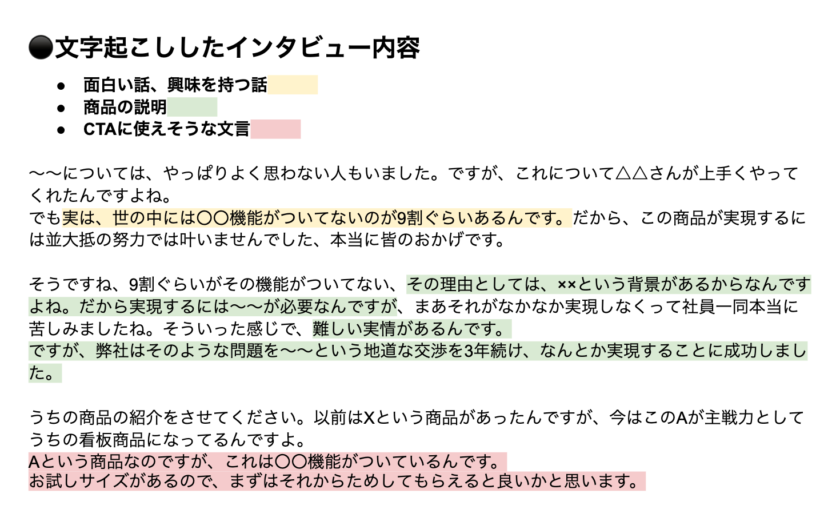

文字起こしをした後は、以下のようにカテゴリ分けをすると、構成に落とし込みやすいです。

- 面白い話、興味を持つ話 ≒ 動画のフックにする

- 商品の説明 ≒ 本当に伝えたいこと、訴求軸

- CTAに使えそうな文言 = 動画最後に使える

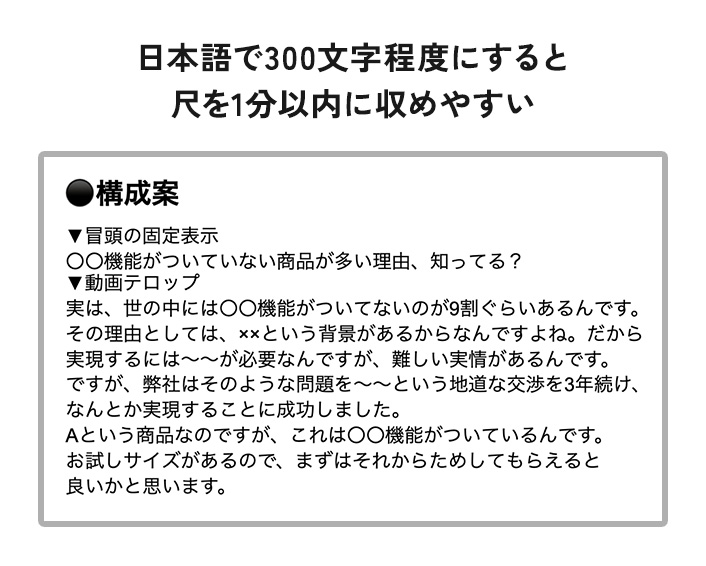

2)構成を作る

文字起こししたテキストをカテゴリ別に分類できたら、マーカーを引いたところを中心に構成に落とし込んでいきます。

構成の型としては、先述した、下記の構成をベースに制作していきましょう。

| パート | 役割 | 伝えるべきこと | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 導入 | 視聴し続ける価値があると判断してもらうこと「つかみ」 | 問いや疑問の提示、感想や主張 | ▼固定表示 〇〇機能がついていない商品が多い理由、知ってる? ▼しゃべり 実は、世の中には〇〇機能がついてないのが9割ぐらいあるんです。 |

| 中盤 | 共感してもらう、納得してもらう | 問いの答え、その感想や主張に至った理由 | その理由としては、××という背景があるからなんですよね。 だから実現するには〜〜が必要なんですが、難しい実情があるんです。 ですが、弊社は、そのような問題を〜〜という地道な交渉を3年続け、なんとか実現することに成功しました。 |

| 締め | 商品の提示し、購入を促す | 答えまたは理由とリンクした商品の提示 | Aという商品なのですが、これは〇〇機能がついているんです。 お試しサイズがあるので、まずはそれからためしてもらえると良いかと思います。 |

3)動画を制作する

動画を制作する際は、視聴維持や伝わりやすさの観点から、必要に応じて以下の編集を検討し制作を進めていきましょう。

- (複数の角度から撮影を行った場合)話の区切りごとに別の角度の映像に切り替える

- 話の中で登場する物や出来事を実際に見せた方が伝わりやすい場合、写真や動画を挿入する

- 動画の中で強調したいフレーズを色つきテキストにしたりフォントサイズを大きくしたりする

なお、外部のデザイナーやクリエイターに制作を依頼する場合は、上記内容を整理した上で構成を渡し依頼するようにしましょう。

インタビュー動画を進める上での注意点

インタビュー動画への否定的なコメント

インタビュー動画のように、特定の人が出演して発言することは、インプレッションが増えるほど批判的なコメントも寄せられる性質を持ちます。そのため、賛否ある内容を動画に盛り込む場合は、コメントが来てしまう可能性や悪質なコメントに対する対応方針を事前に決めてから進めるようにしましょう。

想定される非難コメントのパターンと対応策は以下の通りです。

| 想定される非難のパターン | 例 | 対応策 |

|---|---|---|

| 根拠のない非難コメント | 「高いだけで中身はスカスカ」 「この人嘘ついてるだろ」 | 速やかにコメントを非表示にするか、削除する。そのコメントによって成果へ悪影響を及ぼしている状態であれば、広告文か動画内に補足を追加する |

| 誤解を与える内容についての指摘コメント | 「手に使うクリームと言っているけど、正しくは爪に使うクリームだよね」 | 訂正コメントを返す。指摘されたシーンの削除や差し替えを行い入稿し直す。 |

競合商品や撮影許可を取っていない場所やもの・人の撮影

競合商品や撮影許可を取っていない場所・もの・人の撮影は、商標権の侵害にあたってしまったり、施設管理権を侵害してしまうといった、様々なリスクがあります。インタビュー時は撮影前に余計なものが映り込んでいないか、許可を取っているかどうかを確認してから臨むようにしましょう。

以下は主要な注意点です。

〈よくある注意点〉

- 出演者本人の肖像権、発言の使用許諾

- 動画に映りこむ、ロゴや商品パッケージなどの商標

- 店舗・施設内での撮影許可

- 背景に映り込む、ポスターやアート作品の著作権インタビュイーが緊張したまま撮影に臨む

多くの人にとって、インタビューを受けるのは初めての経験です。ガチガチに緊張してしまうとつい熱のこもった自然な話し方ができなくなり、想いの伝わらない動画になってしまうかもしれません。そのため、インタビュアーやディレクターは、インタビュー前に必ずアイスブレイクの時間を設けましょう。

ただし、ここでサービスや商品の話題に触れるのは避けるべきです。インタビューが始まったときに同じ内容を繰り返すと、初めの熱量が薄れてしまうからです。また、つい言ってしまいがちな「緊張していますか?」といった問いかけや、撮影についての過度な説明や注意事項をお伝えすることも、余計に緊張感を高めてしまうため、避けた方が良いです。

アイスブレイクで話す内容は、その日インタビューまでどう過ごしていたかや、天気の話など、プライベートに介入しない程度の軽めの雑談が好ましいです。

緊張が解け、打ち解けてから、インタビューを始めるようにしましょう。

おわりに

インタビュー動画には、もう一つの隠れたメリットがあります。それは「今まで気づけなかった会社の強み」を知るきっかけにもなるということです。

すでに紹介した通り、インタビュー動画を作る過程には、次のような工程があります。

- 質問を決めるために行うリサーチ

- 創業者やユーザーの体験の傾聴

- 引きの強いカットの選定、編集

実は、この過程を通じて新たな「自社ならではの強み」に気づくこともあるのです。

例えば、創業者が語る商品やサービスの拘りポイントが、マーケティングチームが気づいていないUSPだった、というように。

ここで得た気づきは、インタビュー動画の中ではもちろん、LP制作やバナーといった別の形のクリエイティブ制作にも活きていきます。

このようにメリットが多くありながらも、インタビュー形式の動画広告は、高額な制作費をかけずに取り組むことができるのが魅力です。

この記事を参考に、ぜひ挑戦してみてください。