TikTokやYouTubeショート、Instagramリールなど、SNSで「縦型動画」の存在感が増すにつれて、「縦型動画」は運用型広告の定番クリエイティブになりました。

縦型動画広告で成果を出せるのは、ターゲットが広い商材や映像との親和性が高いエンタメ・レジャー系のサービスだと思われがちですが、実はBtoBサービスやニッチな商材でも、縦型動画を取り入れることで成果を上げることができます。

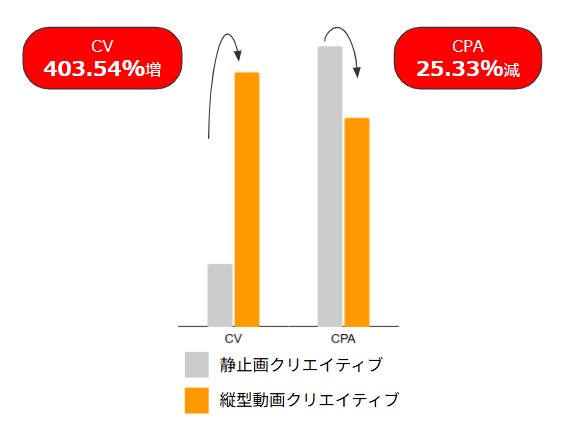

下記は筆者がご支援しているクライアントのコンバージョン数(以下、CV数)・CPA(コンバージョン獲得単価)の平均値をクリエイティブフォーマット別にまとめたグラフです。ターゲットが狭い商品ですが、縦型動画広告を活用することでCV数を大幅に伸ばしながらCPAも抑えて配信することができています。

一方で、ターゲットが狭い商材では、費用対効果の合うクリエイティブを作るために、一定の「コツ」が必要です。

この記事では「ターゲットが限られる商材でも縦動画広告で成果を出せる理由」を整理した上で、成果を出せる縦型動画広告を作るための3つのポイントを具体例とともにご紹介します。

目次

ターゲットが限られる商材で動画広告に取り組むべき理由

ターゲットが限定される商材の広告施策では、次のような課題がよく挙げられます。

- 潜在層へのアプローチが難しくリーチを広げにくい

- 専門性が高くサービスや商品の価値を伝えるのが難しい

こうした課題がなぜ動画広告で解決できるのか、順に見ていきましょう。

顕在層~潜在層まで幅広くCVを獲得できる

ターゲットが限定される商材では、顕在層が一般的な商材と比べて少なくなります。CVを増やしていくためにリーチを広げたいところですが、課題にまだ気づいていない層に広告で興味を持たせるのは簡単ではありません。

静止画で潜在層に課題を認識してもらうコミュニケーションをとろうとすると、テキストや図表を詰め込み、情報量を増やさざるを得ません。しかし文字や図表が多くなると視認性が低下し、ユーザーは広告の内容を一目で理解できず、スルーされやすくなります。

一方、動画であれば、静止画で長々と説明していた内容も、わずか1~2秒の映像で直感的に伝えられる場合が多いです。動画であれば情報量が多くても自然に受け入れられるため、潜在層にも「課題の気づき→理解→行動」の流れを生み出しやすいのです。

複雑な価値を“直感的”に伝えられる

BtoB商材のご支援をしていると、クライアントから「できることだけ見ると他社とあまり変わらないんです…」「価格で見比べると、もっと安いところも多くて…」とご相談いただくことがあります。

こういった場合、専門領域ならではの「分かりやすさ」や「操作のしやすさ」など、テキストや図表では伝えづらい部分にユーザーが価値を感じているケースが多くあります。

こうした商材にこそ動画広告が効果を発揮します。

動画であれば、実際の利用シーンや操作の流れを映像で見せることができ、文字や静止画では伝わりにくい「使いやすさ」や「導入後のイメージ」を直感的に理解してもらえます。これにより、ユーザーは商材の価値を短時間で把握でき、いい印象を持ってサイトに流入してきてくれます。

動画広告の中でも縦型動画がおすすめ

筆者は、動画広告の中でも工数と情報量のバランスが最も良いのが縦型動画だと考えています。

広告フォーマットごとに、制作工数と表現できる情報量を比較すると以下の通りです。

| フォーマット | 制作 工数 | 表現できる情報量 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 静止画 | 小 | 小 | 手軽だが伝わる情報 が限られる |

| 長尺横動画(数分〜) | 大 | 大 | 詳細に伝わるが制作 負荷が高い |

| 縦型短尺動画 | 中 | 中〜大 | 手軽さと情報量のバラ ンスが取れている |

制作現場でよく直面する悩みは、次のようなものがあります。

静止画

手軽だが、盛り込める情報量が限られ、商材によっては価値を十分に伝えきれない。

長尺の横動画

情報量は多いが、制作にある程度まとまった時間と費用がかかり、同時期に複数パターンを用意するのは難しい。

こうした課題に対して、縦型動画は非常に有効です。

- 静止画と比べて情報量が格段に多い

- 撮影・編集の工数は長尺横動画より大幅に少ない

- 動画1本あたりの費用も抑えられ、複数パターンの検証も現実的

これらの特徴から、スピーディーにPDCAを回して検証し、効果の高い軸で展開を増やしていくという点で、広告との相性は非常に良いといえます。

さらに、同じ縦型形式で複数の媒体に出稿できるため、リサイズなどの手間が少なく、横展開しやすい点も魅力です。結果として、費用対効果の高い運用がしやすいクリエイティブだといえます。

縦型動画広告で成果を出すための基本姿勢

ここまで、縦型動画広告をおすすめする理由をお伝えしました。成果が出る縦型動画を作るコツを紹介する前に、「基本姿勢」について紹介します。

基本姿勢とはズバリ、次の2つの要素です。

① ターゲット以外には反応されにくい

② 顧客になりうるユーザーを幅広く受け止める

①ターゲット以外には反応されにくい

ターゲット以外の人までクリックしたり、長く視聴してしまう動画は注意が必要です。

クリックや視聴といった行動が発生すると、広告媒体は「この人はこの広告に興味がある」と学習してしまうため、本来は顧客になる可能性が低いユーザーにも配信が広がり効率が下がってしまいます。

縦型動画広告の主な配信先であるMeta広告やTikTok広告では、ユーザーの反応傾向や視聴履歴に応じて自動で配信対象が決まるため、想定よりも広告配信が広がりやすい傾向があります。

ターゲットしか反応しないようにするためには、「顧客になりうるユーザー」と「顧客になり得ないユーザー」を明確に整理しておくことが大切です。

BtoBの多店舗分析ツールを例に考えてみましょう。

| 顧客になり得る ユーザー | 複数の店舗を運営する人 経営者/事業責任者/マーケティング部門/データアナリスト/エリアマネージャー |

|---|---|

| 顧客になり得ないユーザー | 店舗型のビジネスに携わっているが、商材のターゲットにはならない 個人経営の1店舗オーナー 店舗型ビジネスに携わっているが、決裁権や導入インセンティブがない 店舗の現場担当者/本部のバックオフィス担当者 そもそも店舗型のビジネスに携わっていない 売上を上げたい経営者 |

このとき「会社の売上に課題を感じている方」といった表現では、顧客になり得ないユーザーまで反応してしまう可能性が高いです。そのため「多店舗」や「オペレーション品質」「データの一元管理」といったキーワードを含めることで、意図したターゲット層だけが反応するような訴求になります。

②顧客になりうるユーザーを幅広く受け止める

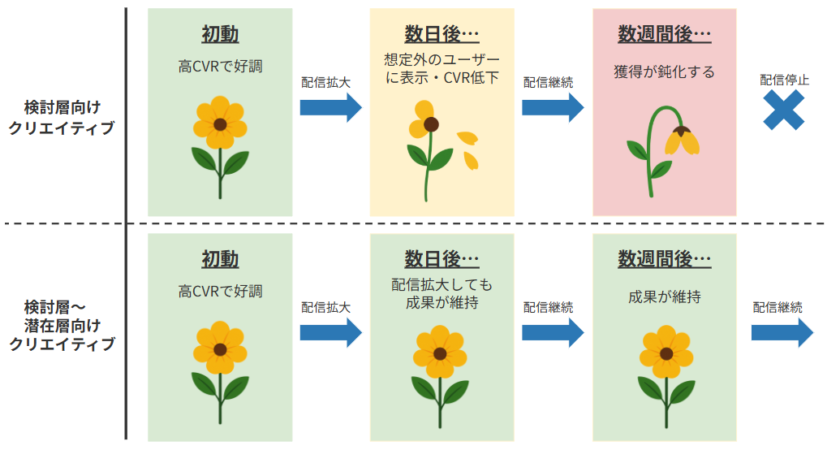

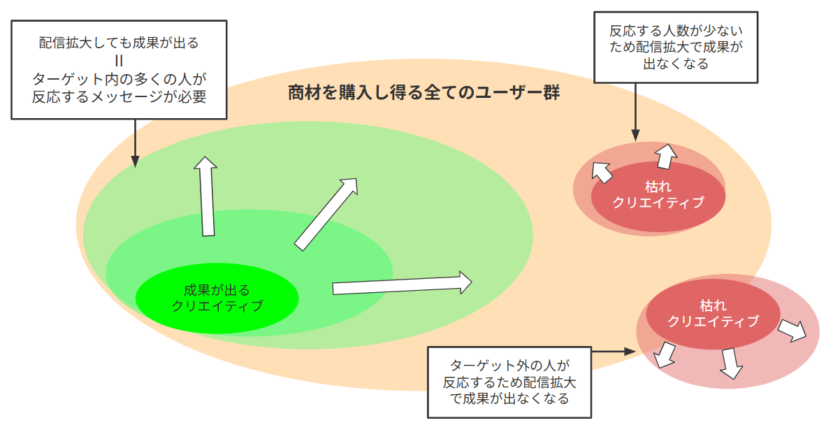

一方で、顧客になりうるユーザーを細かく定義しすぎて、1つの動画で獲得するユーザー像を狭めすぎるのも注意が必要です。

ターゲットを狭めすぎたクリエイティブは、最初は訴求にぴったり合ったユーザーに届くため、CVを効率的に獲得できます。しかし、媒体の学習が進むにつれて、より多くのCVを獲得しようと配信対象が徐々に広がるため、訴求とのズレが生まれやすくなります。

その結果、初期の好調が続かず、気づいたときには配信量や成果が落ちてしまうケースも少なくありません。

先ほどと同じくBtoBの店舗分析ツールを例に考えてみましょう。

| 顧客になり得る ユーザー | 複数の店舗を運営する人 経営者/事業責任者/マーケティング部門/データアナリスト/エリアマネージャー |

|---|

この場合、「店舗経営者の方必見!」のように絞りすぎると、他のターゲットが「自分は対象ではない」と感じ離脱してしまう可能性があります。もちろん職種によってCVの重要度に差はありますが、極端に狭めると結果的に効率よくCVを獲得できません。

そのため、顧客となり得るユーザー像をできるだけ幅広く受け止めることで、効率を落とさずに媒体側の配信拡大にも対応でき、賞味期限の長いクリエイティブになります。

成果が出る縦型動画広告を制作する3つのポイント

ここからは、先ほど説明した「ターゲット以外には反応されにくい」と「顧客になりうるユーザーを幅広く受け止める」のバランスを意識した縦型動画クリエイティブを作るための具体的なポイントをご紹介します。

制作のプロセスは大きく3つに分けられます。

1. リサーチ

2. 台本づくり

3. 撮影・編集

順番に見ていきましょう。

1.リサーチ:ユーザーのインサイトを徹底的にリサーチをする

成果が持続しやすい動画広告を作るには、対象ユーザーに共通する欲求や心理を特定し、それを訴求の軸にすることが重要です。

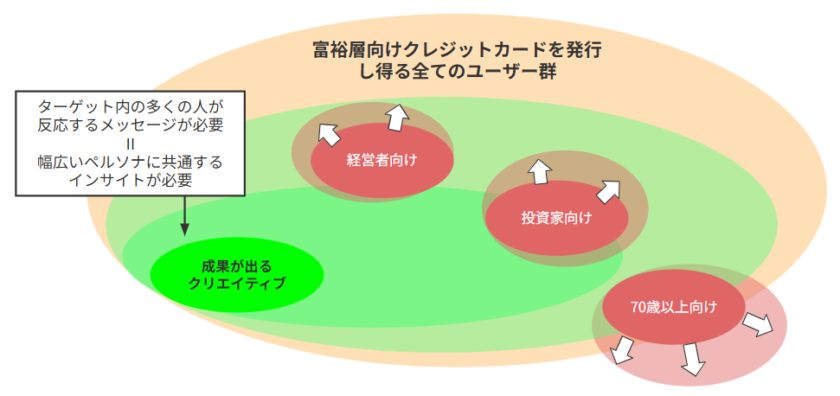

たとえば「富裕層向けクレジットカード」のように、一見、対象が狭い商材でも、年齢層や性別、職業は幅広いケースが多いです。職業だけでも経営者、投資家、土地所有者などさまざまな人が想定できますよね。

そのため、表面的なペルソナだけを出発点に動画を企画すると、商材が役立つユーザーのごく一部にしか響かない動画になりやすく、結果として賞味期限の短いクリエイティブになってしまいます。

ここで重要なのは、「もともと抱えている課題や悩み」「商材の満足ポイント」などを軸に考えることです。

クリエイティブ制作前に、商材を実際に購入・使用したり、顧客インタビューを行ったりして情報収集を徹底しましょう。

代表的なリサーチ手法

- 実際に商材を購入、体験する(自分も対象になる場合)

- 顧客にインタビューを実施する

- 顧客アンケートを確認する

- CS担当者など直接顧客と向き合う方にヒアリングする

- SNSでユーザーの声を拾う

- 展示会などのオフラインイベントに参加する

2.台本づくり:共通の要素を切り口に冒頭を考える

動画の冒頭は、ユーザーが「自分に関係があるか」を即座に判断する場所です。ここで「できるだけ多くの人が反応するか」「ターゲットしか反応しないか」が決まります。

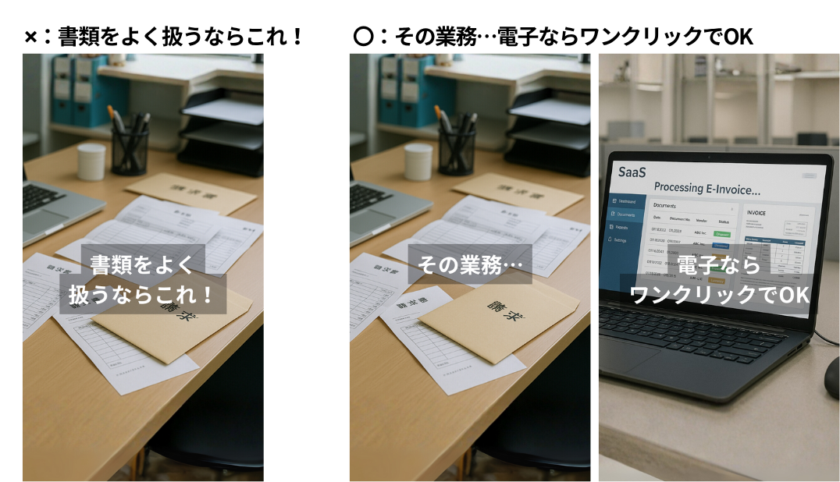

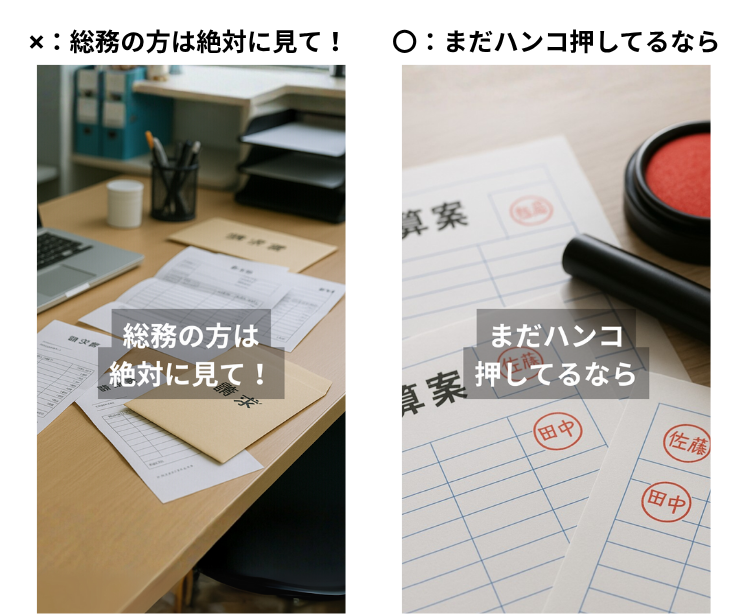

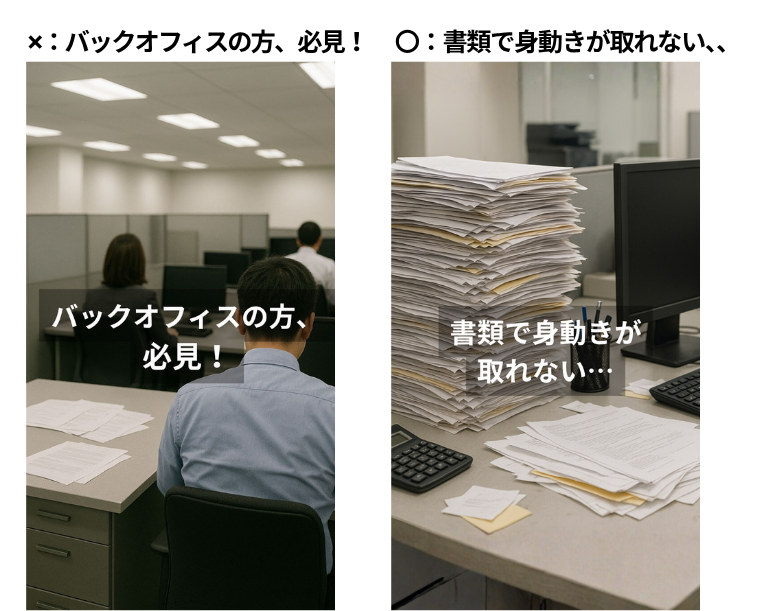

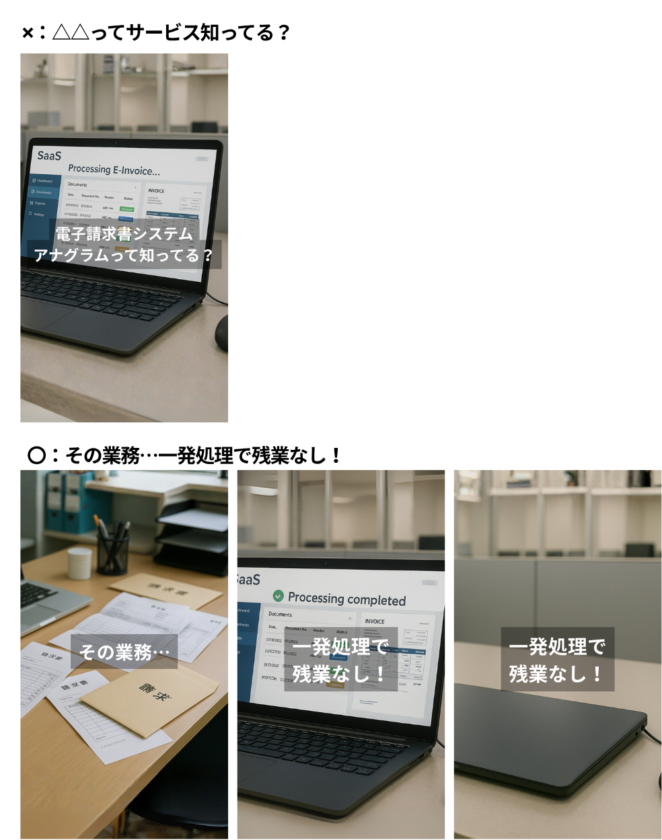

この2つの要素を両立した台本を作るポイントは、特定ユーザーに固有の「属性(例:年齢、性別、業界、職種など)」ではなく複数のユーザーに共通する要素を切り口に動画の冒頭を考えることです。

例えば「従業員のエンゲージメント向上」に取り組む人は、人事・総務に限らず、経営者や現場の管理職も含まれます。それにも関わらず、「人事・総務の方必見!」と冒頭に入れると、経営者や管理職の反応を取りこぼしてしまいますよね。

筆者がよく利用する切り口を、バックオフィス向けのSaaSを例にして4つご紹介します。

商材の機能

商材の機能を冒頭で見せることで、購入可能性のあるユーザーの多くに反応してもらえる可能性が高いです。また機能を切り口とする場合はテキストよりも映像で機能をしっかりと見せた方がユーザーの興味を引けるかもしれません。

共通の行動や状況

異なる属性を持つユーザー間で共通する行動や状況があるケースは少なくないです。普段からユーザーが実際に目にしている要素を映像で表現できると強い引きになることが多いです。

ユーザーの悩み

筆者の経験上、悩みを切り口とした動画が制作しやすくかつ成果も出やすいです。ターゲットの脳内に共通して存在する悩みに関連したイメージをしっかりと映像に落とし込むことがポイントです。

商材によって訪れる明るい未来

商材の機能によってなりたい未来を見せても強い興味を引くことができます。テキストだけではなく映像でも理想の未来を提示することがポイントです。

3.撮影・編集:視聴維持の工夫

せっかく動画の冒頭を整えて多くのユーザーの興味を引くことができても、広告の映像自体が退屈だと離脱されてしまいます。

そのため、ターゲットしか反応しないように注意を払いつつ、ユーザーを飽きさせないテンポ感やリズムになるような視聴維持の工夫は必要です。

筆者が意識している映像づくりのポイントを、撮影・素材選定・編集に分けてご紹介します。

撮影:スマートフォンの縦型で撮影をする

そのまま広告として活用できるように、必ず9:16の縦型で撮影するようにしましょう。スマホで撮影することで撮影画面がそのまま動画広告の素材になり、SNSのフィード面に流れるイメージが掴みやすく、素材の良し悪しを判断しやすくなります。

撮影:素材は想像の5倍寄って撮影する

被写体に寄って撮影をすると、普段人間が見る目線では感じ取れない質感や迫力が伝わる映像になります。また、画面の主題がはっきりするので視聴者は「どこを見ればいいか」がすぐにわかり、目のやりどころに迷わずに映像を追いやすくなるので視聴維持につながります。

これは筆者が趣味でやっている家庭菜園の様子を撮影した動画です。

左の映像は普段の目線の角度・高さから撮影し、右側はぐっと被写体に寄って(15cm前後)撮影しました。

悪い例:普段の目線の角度・高さから

良い例:ぐっと被写体に寄る

被写体によってはターゲット外の人の興味も引く映像になってしまうので、動画冒頭での使用を避けたりテキストのスクリーニングと上手く併用するのがおすすめです。

素材選定:素材選びは感情ベースで

撮影した映像や商用利用可の動画素材サイトから動画広告に使用する映像を選ぶとき、どの素材を使うか悩むことがあると思います。

筆者が素材を選ぶ基準は、そのシーンで視聴者に持ってほしい感情と素材の印象が一致しているかです。

たとえば営業向けSaaSの動画広告で「成約率が50%アップの事例もある」と伝える場面を考えてみます。

無機的・スマートな印象

感情の高まりを感じる

左の映像はやや無機的・スマートな印象、右の映像は激しい握手で感情の高まりを感じさせますよね。

このシーンはユーザーに「導入すれば成果が改善する」という期待感を持ってほしい意図があるので、右の映像の方が意図に合っていると言えます。

映像ひとつで受け手の印象や感情は大きく変わります。そのため視聴者に持ってほしい感情から逆算して素材を選定するのがコツです。

編集:テンポ感やリズムを意識する

縦型動画広告では、テンポ感やリズムが視聴維持に大きく影響します。ただし、あくまでメインはユーザーが関心を持つ商材の情報です。編集でのテンポ調整は、視聴をサポートする“保険”のような役割として捉えるのがポイントです。

コツをつかんで縦型動画で成果を伸ばそう

「ターゲットが限られている商材だから成果が出にくい」そう思われがちな動画施策ですが、実際には「縦動画広告」というフォーマットを使いこなすことで、効率的に成果を伸ばせる可能性があります。

重要なのは、ターゲットを細分化しすぎず、なるべく広い範囲のユーザーを対象にして、その人たちだけが反応する動画冒頭を作ることです。こうすることで、媒体側の配信最適化とも噛み合い、長期的に高いパフォーマンスを発揮できるのです。

縦型動画広告は、静止画バナーではCVにつながりにくい潜在層の態度変容を促せるうえ、媒体の配信最適化とも相性が良いフォーマットです。

「静止画バナーでは頭打ちを感じている」「配信効率をもう一段高めたい」と感じているなら、今回ご紹介した3つのポイントを意識して縦型動画広告に取り組んでみてください。