デザイナーにバナー制作を依頼する際、「何度も修正が発生して時間がかかった」「思ってたのと違う仕上がりになった」という経験はありませんか?

この記事では、広告運用者が社内外にバナーを発注する際に、やり直しを最小限に抑えて制作をスムーズに行うための考え方や、依頼時に伝えておきたいことをデザイナー目線で紹介しています。

記事の最後には、弊社で使用しているバナー広告発注依頼書をダウンロードできるようにしてありますので、必要な方はぜひご活用ください。

目次

①デザイナーからの提案が必要なのか、不要なのか明示する

「依頼書に詳細なイメージを添付しているのに、想像と違うものができあがってくる」という状況に陥ることがあります。

デザイナーは「発注側が望む以上のものを作りたい」と考えて、あえて依頼書通りではなく、それを叩き台として自分なりにいいものを考えて提案しているのかもしれません。

このようなすれ違いを防ぐためには、依頼書の通りに作ればいいのか、デザイナーからの提案が必要なのかをはっきりさせましょう。

また、依頼書に参考イメージを添付する場合は、配色なのかレイアウトなのか、はたまたあしらいかフォントか……どの部分を参考してほしいかを明記すると、デザイナーが制作をする際に迷うことが少なくなり、イメージの齟齬も起きづらくなります。

②デザインに必要な情報を不足なく伝える

「納期や制作サイズ、テキスト、使用素材など、デザインに必要な基本情報はしっかり渡している」と思っていても、実はデザイナーが意外と「この情報がなくて困る」という項目があります。確認の手間を減らし制作をスムーズに進めるために、依頼の際に以下の項目を伝え忘れていないか確認しましょう。

テキストの優先度

デザインに盛り込むテキストが全て箇条書きで記載されていると、デザイナーはどれがメインコピーでどれがサブコピーなのかがわからず、優先順位を誤ってデザインしてしまう可能性があります。「メインコピー:~~、サブコピー:~~」のように明記するか、「このテキストを目立たせてください」と注釈をつけて優先度を明確にしましょう。

配信媒体

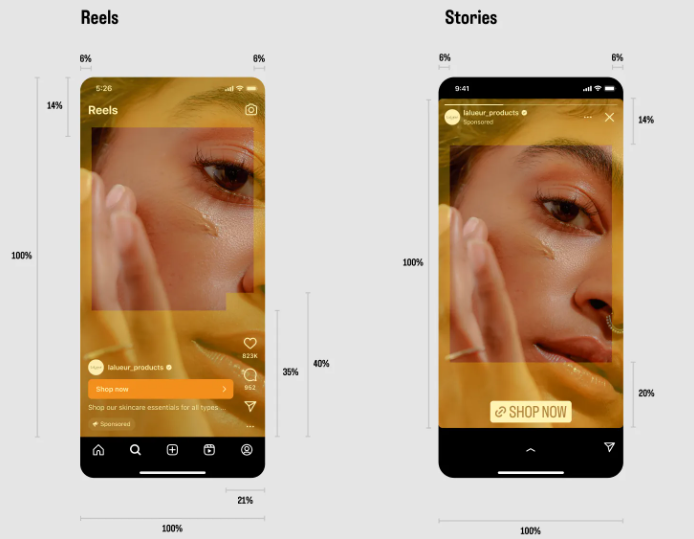

制作するバナーサイズだけ記載して、配信する広告媒体の記載がないパターンもよく見かけます。広告配信先での見え方によってバナーの視認性を調整する必要がありますし、広告媒体が違えば、好まれるデザインやセーフゾーン(視聴者の画面上に確実に表示される領域)も異なるため、レイアウトも大幅に変わります。

Meta広告のセーフゾーン(黄色いエリア以外)▼

重要な要素の上にアイコンやCTA(Call To Action)が表示されてしまっては、広告の役割が十分に果たせなくなってしまうので注意しましょう。

とくにスマホの画面いっぱいに表示される縦型広告は、クリエイティブの上に別の要素が表示されることが多いためセーフゾーンを要チェックです。

<Meta広告ストーリーズとリール動画のセーフゾーン>

ストーリーズ広告とリール動画の広告のテキストオーバーレイとセーフゾーンについて | Metaビジネスヘルプセンター

<TikTok広告のセーフゾーン>

TikTok予約型インフィード広告(リーチ&フリークエンシーを含む) | TikTok Ads Manager

※タイトルは「予約型」となっていますが、運用型も同じセーフゾーンです。

<YouTube広告のセーフゾーン>

動画広告の仕様について - Google 広告 ヘルプ

遷移先URL

バナーの印象と遷移先のLPの印象が大きく違うと、ユーザーが離脱してしまう可能性が高まるため、デザイナーは遷移先を参照して制作することが一般的です。LPが複数用意されている場合やECの商品ページに遷移する場合も含めて、ユーザーをどこに誘導するための広告なのかをあらかじめ伝えておきましょう。

使用素材の自由度

実はデザイナーにとって使いにくい素材、使いやすい素材というのがあります。写真であれば「コピースペース(テキストを入れられる場所)があるか」「切り抜きしやすい構図や背景か」、イラストであれば「主線の有無」「ベクターデータ(縮小拡大しても画質が落ちないデータ)があるか」などデザインによって適した素材は異なります。

「使用素材は絶対にこれ!」と固定されていない場合は、参考画像を添付しつつ「必ずこの素材というわけではなく、あくまでイメージです」とある程度自由度のある指定をしてもらった方が、デザイナー側はやりやすかったりします。

ロゴのデータとレギュレーション

「ロゴは過去のバナーから持ってきてください」「WEBサイトからダウンロードしてください」とつい伝えがちですが、ロゴデータが透過素材でなかったり、画質がいまいちだったり、デザインに適していないものであることが少なくありません。

ロゴを配置したバナーを作成する場合、縦長や横長などのサイズ展開や白黒などの色のバリエーションがあると、デザインの幅がグッと広がります。

依頼の際はロゴのデータと、上記画像のような使用上のルール(レギュレーション)がある場合は必ず伝えましょう。

③修正を依頼するときは具体的な手段ではなく目的を伝える

発注側がイメージするものを正確にデザイナーに伝え、それが実際に形になったとしても「なんか想像していたものと違う」という感情を抱くことは少なくありません。参考イメージがあったとしても、コピーの文字数が異なったり、色合いの違う商品が入ったものを最初からハッキリ想像する事は難しいためです。

しかし、可読性や視認性などを除き、重箱の隅をつつくような修正依頼をするよりは、デザインの領域はデザイナーに任せた方が成果につながる可能性が高まりやすいでしょう。

そのため、修正を依頼する際は「テキストの色を赤に変えて」などと具体的な手段に関する指示を出すよりも「この部分の視認性をもっと高めたい」と目的を伝えてもらった方がデザイナー側で最適な方法を選択できます。

④デザインは試行錯誤の末にできあがることを理解する

完成したバナーを見て「やっぱりこっちの写真に差し替えお願いします」「テキストが変更になりました」とデザイナーに伝えること、ありますよね。

制作途中で依頼内容が変更になる……それ自体が悪いというわけではありませんが「デザインは試行錯誤の末にできあがっている」ということを理解するのも大切です。

特にバナーなど、限られたスペースの中に色々な要素を詰め込まなければならない場合、「視線誘導の順番を考えたらこの配置だな」とか「意図が伝わりやすいように文字と文字の間隔を微調整しよう」とか、色々な試行錯誤の結果にできあがっています。

写真の構図やテキストの分量によっては、全体のレイアウトが変わる可能性があることを十分理解しましょう。デザイナーにとっては、最初からやり直しに近い作業になることもあり、気軽な依頼が想像以上に大変な可能性があるのは知っておいて損はありません。

⑤良くても悪くても成果をフィードバックする

弊社の場合は社内デザイナーが管理画面を確認することができ、広告運用者から制作物の成果が共有される仕組みがあります。結果が確認できないと「そういえばこの前制作したバナー、その後どうなったんだろう……」とデザイナーはモヤモヤするでしょう。

いい結果であっても悪い結果であってもフィードバックがあると、デザイナーはこれまでの結果を踏まえた「改善したデザイン」に仕上げることが可能になります。成果のフィードバックこそが発注者とデザイナーの良好な関係を築くための最善な方法だと確信しています。

クリエイティブ別の配信結果は、このように一覧にしておくと振り返りがしやすいのでおすすめです。

バナー広告発注依頼書のテンプレート

広告運用者とデザイナーのように異なる役割のメンバーで仕事を進めるときは、「相手の考えや状況を理解しよう」という姿勢がとくに重要です。

デザイン制作でよくあるコミュニケーションのすれ違いについて、依頼主とデザイナーそれぞれの視点から原因と解決策を考えた記事もあるので、合わせてお読みいただければ幸いです。

さいごに、弊社で使用しているバナー広告発注依頼書を載せておきます。今回紹介したポイントも盛り込んでいますので、複製してぜひご活用ください。