動画広告が日常に溶け込んでいる今、「面白い」と感じて目を留めてもらえるかどうかは、たった数秒で決まります。

私自身、これまで何十本もの動画広告を制作してきました。台本を書いて、撮影して、編集して、配信して、成果を見て作り直す。その繰り返しの中で感じたのは、「フレームワーク通りに作るだけでは、面白い動画にはならない」ということです。

もちろん、構成の型は必要です。以前まとめた「動画広告は構成が7割、覚えておきたい基本のフレームワーク3選」も、多くの方に反響をいただきました。

でも、フレームワークはあくまで道しるべのようなもの。

視聴者に「これ、自分のことかも」と思わせ、最後まで見たくなる動画をつくるには、もう一歩踏み込んだ工夫が必要なんです。

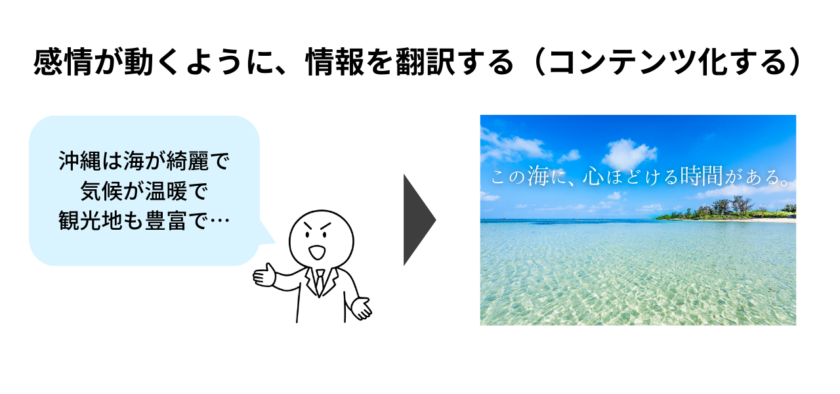

それは、“売り手目線の情報”を、“ユーザー目線の体験”に翻訳すること。

たとえば「沖縄旅⾏に⾏きたい」と相手に思ってもらう方法を考えてみましょう。

「沖縄には美しい海があります。気候が温暖で、観光地も豊富です」と、ただ情報を伝えるよりも、透き通るような青い海の映像を見せたり、「この海に、心ほどける時間がある。」と海で過ごす気分をイメージできる言葉で伝えた方が、自然と感情が動くのではないでしょうか。

動画広告を見てもらい、行動してもらうためには、構成やセリフ、映像の見せ方を工夫して、視聴者の感情を動かすことが大切です。

今回は、動画広告が見てもらえない3つの原因と、ユーザーの感情を動かす工夫について解説します。

目次

動画が見てもらえない原因①:構成が、感情の流れに沿っていない

動画広告で大切なのは、ただ情報を並べるのではなく、視聴者の気持ちが自然と動く順番で届けてあげることです。

これがいわゆる「構成」と呼ばれるもので、情報の並べ方ひとつで、伝わり方はまったく違ってきます。

よくあるのが、「この商品は〇〇の効果があります」→「だから使ってみてください」と、いきなり商品の特徴を説明して、そのまま行動を促すパターンです。

これだと、視聴者が「自分に関係あるかも」と感じる前に話が進み、「本当に効果があるの?」という疑問に答えないまま、動画が終わってしまいます。

では、どのような構成にすれば、動画を最後まで見てもらえるのでしょうか?

改善策:共感から行動喚起まで、感情を動かすストーリーを意識する

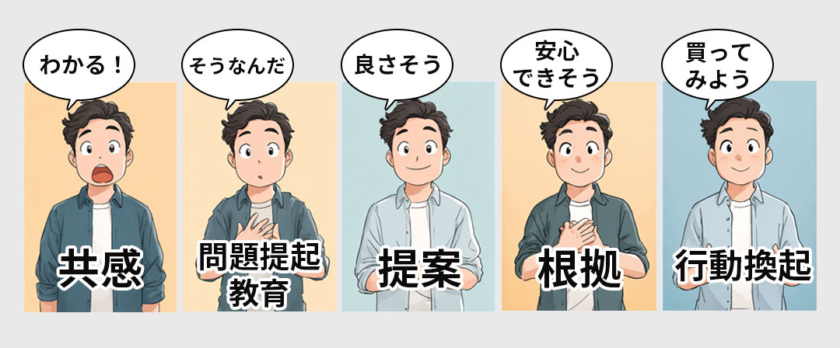

私の場合、視聴者が「自分ごと」として受け取りやすくなるように、次の5つのステップを意識しています。

- 共感 → 問題提起・教育 → 提案 → 根拠 → 行動喚起

たとえば英語学習アプリを例に、構成を考えてみましょう。

共感:

「英語が話せるようになりたい!と思ってるのに、参考書を買って挫折…そんな経験はありませんか?」

問題提起・教育:

「多くの人が、まずは文法を覚えてから話そうと考えがちですが、実は話して覚える方が記憶に残りやすいという研究結果があるんです。間違えながらでも話すことで、自然とフレーズが定着しやすくなるんですね」

提案:

「このアプリは、1日3分“話すこと”に特化して学べるので、机に向かう時間がなくても、家事の合間にサクッと英語に触れられます。しかも相手はAIだから、発音を間違えても恥ずかしくないし、途中でやめても誰にも気を使わなくて大丈夫!」

根拠:

「実際にこのアプリを使っているユーザーのうち、約8割が英語を口にすることへの抵抗が減ったと回答しているんです」

行動喚起:

「今なら体験1ヵ月無料!まずはお試ししてみませんか?」

コミュニケーションのストーリーを意識することで、視聴者も自然な流れで話を受け取りやすくなります。

また、構成を1パターンで決め打ちするのではなく、各パートごとに3パターンほど用意しておくと、効果検証がスムーズです。

「共感パートを3つ」「教育パートを3つ」といった形で、複数の切り口を用意して組み合わせることで、より感情が動く流れを見つけやすくなります。

<共感パート3パターン>

①英語が話せるようになりたい!って思ってるのに、参考書を買って挫折…そんな経験ありませんか?

②英会話教室に興味はあるけれど、人が相手だと緊張して、なかなか話せない…。そんなシャイな人に、ぴったりの英語学習方法があるんです。

③英語学習アプリ入れてみたけど全然続かない…「やらなきゃ」と思いながら放置してる自分に、落ち込むことってありませんか?

動画が見てもらえない原因②:セリフが視聴者目線になっていない

「高濃度アミノ酸が髪の内部まで浸透して補修します」

なんとなく良さそうには聞こえるけれど、「自分ごと」としてイメージしづらく、具体的にどんな効果が得られるかは想像しづらいですよね。

「それで自分にどんな変化があるの?」が分からないと、最後まで見てもらえなかったり、記憶に残りづらくなってしまいます。

改善策:情報そのままではなく、視聴者がイメージしやすい言葉やシチュエーションに置き換える

動画のセリフは、できるだけ日常的な言葉に置き換え、誰にでも理解できる表現を選ぶことが大切です。

<セリフの言いかえの例>

- 「高濃度アミノ酸が髪の内部まで浸透して補修します」→「まるでサロン帰りのようなツヤ髪に」

- 「人間工学に基づいたエルゴノミクス設計」→ 「長時間座っても疲れにくい」

私はセリフを考えるとき、以下の2つの思考法をよく使っています。

1. 連想法

よくある悩みや商品の特徴を出発点に、具体的なシチュエーションを想像し、そこから短くて印象に残るセリフへと変換する思考法です。

たとえば、スキンケアがラクになる商品を紹介する動画を作るとします。視聴者の悩みとして考えられるのは「朝の準備がとにかく忙しい」というもの。

この悩みを、そのまま「朝の準備が忙しくて、スキンケアに時間をかけられない方必見!」と伝えても、今すぐなんとかしたいと考えている顕在層にしか見てもらえないかもしれません。多くの視聴者が「自分のことだ」と感じられる表現に置き換えられないか考えてみましょう。

Step1|悩み(出発点)

「朝の準備が忙しくて、スキンケアに時間をかけられない」

Step2|シチュエーションに落とし込む

「ギリギリまで寝てしまって、洗面所でバタバタ。歯ブラシくわえながら髪をとかして、頭の中では着ていく服を考えてる」

Step3|短いセリフに変換する

「朝の準備は、“何分で外に出られるか”の競技だ。」

このように、思わずクスっとしてしまうようなリアルな場面を想像しながら、セリフに落とし込むことで視聴維持につながります。

さらに、悩み起点だけでなく、商品の特徴から印象的なセリフを作る際にも有効です。

<例>

①軽さが売りの日傘を紹介する場合

「99gの折り畳み日傘」→99gと言われても想像しにくいので、身近な重さに例えよう。日傘の良さももっとわかりやすく言い換えられないかな?→「スマホより軽い、持ち歩ける日陰」

②ノートPC用のバッテリーを紹介する場合

「リチウムイオンバッテリーの新技術。フル充電で最大12時間」→専門用語で聞き飛ばされないよう、実際に外付けバッテリーが必要なシチュエーションを考えよう→ 「電源の無いカフェでも気にせず作業」

2. 反転法

視聴者がなんとなく信じていることや固定観念に対して、あえて別の視点を提示するのが「反転法」です。

たとえば、「よかれと思ってやっていること」や「本当は違うのに広まっている思い込み」に着目し、新たな気づきを与えることで、現状を見直すきっかけを作ります。

<例>

固定観念:紫外線は外にいるときだけ気にすればいい

→セリフ:「実は、室内でも窓からの紫外線で肌はダメージを受けています」

固定観念:「糖質ゼロ」は完全にゼロ

→セリフ:「“糖質ゼロ”の飲み物って、ゼロじゃないこともあるんです」

固定観念:今の仕事を続けなければいけない

→セリフ:「実は30代の半数以上は転職経験があります」

まずはターゲットユーザーがどんな固定観念を持っているか洗い出します。次に、自社が持っているリサーチ結果やエビデンスをもとに、新たな気づきを与えられないか考えてみましょう。

ここで「あなたがやっている〇〇、実はまったく意味がありません」のような強い言葉を使ってしまうと、不快な思いをさせてしまい逆効果なので、伝え方には注意が必要です。

動画が見てもらえない原因③:ユーザーの興味を引く、画や音の仕掛けがない

動画広告の冒頭では、とくに視覚・聴覚情報が視聴者の第一印象を大きく左右します。

たとえば、多くのプラットフォームで「冒頭3秒」の離脱率が非常に高いというデータもあり、言語情報が理解される前に「面白そう」と感じてもらう視覚的な引きが不可欠なのです。

また、BGM・効果音を入れることで、動画内にメリハリをつけることができます。そもそも無音の動画をずっと見続けることは、よほど興味のある内容でなければ難しいですよね。

BGMの盛り上がりに合わせて映像を編集したり、特にアピールしたい部分に対して効果音を挟むことで、視聴者を惹きつけることができます。

改善策:映像・BGM・テロップで、感情を動かす演出を加える

セリフはあくまで土台。その上に「視覚」と「聴覚」の体験をどう設計するかが重要です。

同じセリフでも編集次第で印象は大きく変わります。

画角の違い

- Before: 役者が商品について、正面カットで話し続ける

- After: 同じセリフでも、寄り・引き・横アングルなど複数の画角を織り交ぜることでリズムが生まれ、自然に目が惹きつけられる

BGM・効果音の違い

- Before: 無音や単調なBGMのままでは緊張感や臨場感が伝わりにくい。

- After: セリフのトーンに合わせてBGMを切り替えたり効果音を加えたりすることで、説得力が増す

テロップの違い

- Before: 情報をただ流すだけのテロップでは、読み飛ばされてしまう

- After: 文字に強弱やアニメーションを加えることで視線が引き寄せられ、伝えたいポイントが印象に残る

私自身も普段から、人気YouTuberの演出やテレビCMの編集手法を参考にしながら、「どうすれば1秒で感情が動くか?」という視点を意識して設計しています。

映像や音の工夫は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

まとめ

面白い動画広告は、「構成」「セリフ」「表現」のすべてに感情を動かす仕掛けがあります。何より大切なのは、売り手目線の情報を、ユーザー目線の体験に翻訳する力です。

もし、どんな動画広告にすればいいか迷ったときは、情報を詰め込む前に考えてみてください。

「この商品を使って、どんな気持ちになった?」

そこから逆算するだけで、動画の伝え方はぐっと変わります。

驚いた、クスッと笑った、なんだか気になった… そんな小さな感情の揺れこそが、「もっと見たい」「使ってみたい」と感じてもらう原動力になるのです。人が行動するきっかけは、“理解”ではなく、“感情”だということを念頭に、ぜひ動画広告を見直してみてくださいね。