仕事をしていくうえで欠かせないのが「振り返り」です。日々の経験から学びを取り出し、次の行動に結びつけられるかどうかで、成長や成果の積み上げ方は大きく変わってきます。

しかし、かつての私は、振り返りが上手く行えていませんでした。そのせいで、広告入稿のミスや計測パラメータの付け忘れなど、注意不足によるミスを繰り返していました。

クライアントやチームに迷惑をかけてしまい、「自分はなんでこんなにダメダメなんだ…」と落ち込むばかり。今振り返ると、問題は反省を「次の行動」にまで落とし込めていなかったことに尽きます。

転機になったのは、「反省で終わらせず、具体的な次の行動に落とし込む」ことを意識するようになってから。決めた行動を実践し、結果を確かめる流れを取り入れたことで、同じミスを繰り返すことが減っていきました。

この記事では、その方法を4つのステップに分けて紹介します。どんな職種・状況でも応用できるので、ぜひご自身の仕事に重ねて読み進めてみてください。

目次

“反省しっぱなし”では再発は止まらない

「気をつけます」「次は頑張ります」

口ではそう言っていても再発が止まらないとき、あなたは”反省しっぱなし”の状態かもしれません。

”反省しっぱなし”な場合、次のような状態になりがちです。

- 良くなかった点を反省したものの、その後対策を習慣化できず元通り

- とことん落ち込み、感情的に「反省した」という達成感を得ることで満足

どれだけ深く反省しても、それが行動に反映されなければ改善には繋がりません。

ミスを繰り返してしまうトラブルの多くは、ミスから学んだはずの教訓が、日々の行動に反映されていないことが原因です。

“反省したつもり”のまま振り返りを終えてしまう癖がつくと、やがてこんなリスクが高まっていきます。

小さなミスの蓄積が、信頼を落とす

人は忙しくなると、記憶より「習慣」に頼って動きがちです。だからこそ、同じような状況や画面で作業をする際、「次はこうしよう」と具体的な行動を決めておかない限り、以前と同じミスを繰り返してしまいます。

たとえば広告入稿の場面なら、見出しと最終URLの照合を仕組みにしていないために誤URLやUTM漏れが再発する、クリエイティブ差し替えで旧版を選んでしまう、上限・通知のデフォルトがないまま配信して予算超過に気づく、といった事態が起きます。これは「学びが行動に変換されていない」ことの結果です。

再発を防ぐには、「仕組み化された行動」が必要です。

チェックリストやフロー、リマインダーなど、意識に頼らず動ける仕掛けがなければ、習慣の惰性に負けてしまいます。

その結果、せっかくの学びは行動にも、習慣にも、資産にもならずに消えていき、やがて社内外からの信頼がじわじわと削られていくのです。

ネガティブな思考が次のチャレンジを妨げる

人には「ネガティビティ・バイアス」という心理傾向があります。これは、ポジティブな情報よりもネガティブな情報のほうがより記憶に残りやすいという性質のことです。

事実を受け止めて反省する時間は必要です。しかし、失敗をただ後悔し続けるのみでは、記憶は「失敗だけ」を強調していき、無意識のうちに自分に制限がかかりやすくなります。

その結果として起きがちなことを、広告運用の場面の例として挙げます。

- 予算超過を引きずり、次のキャンペーン開始を必要以上に遅らせる。安全側に振りすぎた上限設定で学習が進まず、CPAがむしろ悪化。月末のリカバリーが難しくなる

- UTMの付与ミスを繰り返し思い返すあまり、同じURLを何度も見直す。締切直前の限られた時間を消費し、配信ターゲティングや入札戦略などのチェックが疎かになる

ネガティブな思考の反芻は、行動の萎縮や判断の保守化・時間の浪費という形で、業務成果をじわじわと蝕んでいきます。

振り返りは「行動」に落とし込んで、ようやく意味がある

“反省しっぱなし”を抜け出すカギは、反省を「感情」で終わらせず、具体的な行動に落とし込み、それを実際にやって、検証することにあります。

ただ反省するだけでは、また同じ失敗を繰り返すだけ。

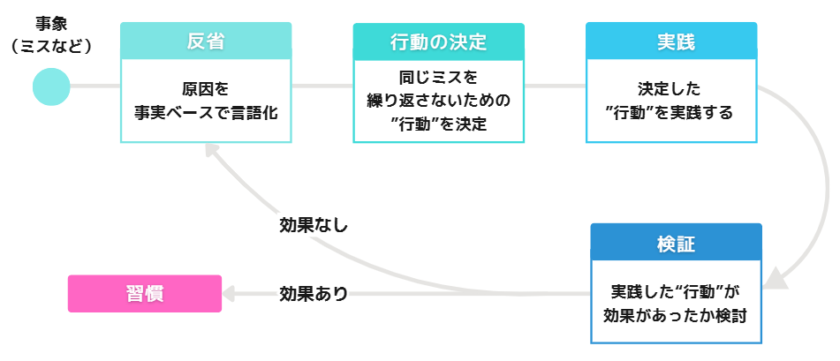

「反省→行動→実践→検証」までを1セットにして回していくことで、ようやく学びが定着し、再発防止につながります。

具体的には、下記の4つのステップをひと続きで回すことが重要です。

- 反省:なぜ起きたのか(原因仮説)を整理する

- 行動決定:次は何をどう変えるかを明確にする

- 実践:決めた行動を、実際の場面でやってみる

- 検証:結果を見て、改善されたかどうかを確かめる→ よかったら習慣化/うまくいかなければまた「反省」に戻る

この4つのステップのうちどれかひとつが欠けると、振り返りは“やった気”になるだけで終わってしまいます。成長を積み上げるには、「気をつけます」で終わらせず、手を動かすところまでをセットで考えることが欠かせないのです。

行動につながる「振り返り」を行う実践手順

では、実際にはどのような振り返りを行うべきなのでしょうか。

この章では、理想的な振り返りの4ステップをポイントと共に解説します。

①反省:原因を“事実ベース”で言語化する

まず大切なのは、「なぜそのミスが起きたのか」をできるだけ客観的に言語化することです。このとき意識したいのは、「反省」と「自己否定」を切り分けることです。

- ✕ 自己否定:「自分は注意力がない」「ダメな人間だ」

- 〇 反省:「この工程にチェックがなかった」「期日に余裕がなく焦っていた」

落ち込むだけの反省では、改善にはつながりません。

評価の矢印を「自分自身」ではなく、「手順や環境」に向けることで、改善サイクルを前向きに回せるようになります。原因の客観的な言語化のためには、事象を下記の2要素に分解して考えることをおすすめします。

- 事実:「何が起きたか、工程にどんな穴があったか」

- 感情:「なぜそう動いてしまったのか、どんな心理状態だったか」

例)

「この工程に抜けがあった(事実)。入稿期間に余裕がなく(事実)、焦っていたからだ(感情)」

②行動の決定:反省の内容を踏まえて、具体的な”次のアクション”を決定する

言語化した「原因(=どうして起きたのか)」を踏まえて、「行動(=次はどうすれば起きないか)」をより具体的に決定します。

ここでのポイントは、「誰が見ても実行されたかが分かる」レベルまで行動を落とし込むことです。

曖昧な意識づけでは、また習慣の慣性に負けてしまい、このあとに続く③実践④検証のルートから外れやすくなってしまいます。

行動は、下記の要素を含めて検討しましょう。

- トリガーが明確であるか

- 完了が目で分かる具体性(数・期限)を伴っているか

- 環境で支えられる”仕組み”(チェックリスト・自動化・相互チェックなど)が含まれているか

例)

NG:「次は入稿期間を長めに取るよう気をつける」

OK:「次に入稿のタスクが発生したら(トリガー)、入稿と最終チェックの工程を分けて、駆け込み入稿による焦りやチェック漏れを防ぐ。入稿は配信2日前、最終チェックは配信1日前までに完了するリマインダーを設定する(数・期限+仕組み)」

③実践:実際に決定した”行動”を実践する

決定した行動を、トリガーに基づいて実践しましょう。

②行動の決定のフェーズでトリガーが明確に決定していれば、実践の場面で迷いにくくなります。

気をつけたいのは、行動を決めたは良いものの「忘れていた」「結局時間がなくて後回し」など実践に移せないことです。

さらに実践を確実にするためには、「問題なく実践できたか」をチェックできる定期確認の予定を入れておくことが効果的です。1週間、1ヶ月ごとなど、「行動」が発生しそうなスパンに合わせて確認の予定を設けておき、都度「行動」を反芻することで、実践の機会を逃さないサイクルを作ることができます。

例)

1ヶ月後に、決定した入稿の「行動」が実践できているかを振り返るリマインダーを設定する

④検証:実践した内容を踏まえて、続けるか/見直すかを判断する

行動を実践したら、次は「やってみてどうだったか?」を見直すフェーズです。

これは振り返りサイクルの“締め”であり、次の改善や習慣化に進むための重要なステップでもあります。

まず確認したいのは、次のようなポイントです。

- 実際にやってみて、同じミスは防げたか?(効果)

- 実行はスムーズだったか、それともやりづらさや無理があったか?(負担感)

- 今後もこの対策を継続していけそうか?(再現性)

うまくいっている場合は、今後も継続して実践し、対策を習慣化していきましょう。ルールとしてチームに共有したり、テンプレートやチェックリストに組み込んだりして、「いつでも・だれでも再現できる」形にしておくと、個人の経験値が組織の資産にもなっていきます。

もしうまくいっていないのであれば、改めて「反省」から振り返りを行いましょう。「良くなかったところを責める」のではなく、「より良くする」ために、行動・実践に落とし込んでいく事が重要です。

改善にあたっては、運用上問題のあった場所をふまえて下記のような微調整を検討してみてください。

- 工程をもっと細かく分けてみる

- 要素を減らして軽量化する

- 別のトリガーを設定してみる など

こうすることで、「よかったものは習慣化して身につく」「うまく行かなかったものは再度新しい行動に落とし込み、ブラッシュアップを行う」のサイクルが整います。

「反省」で止めずに、次の行動へつなげよう

大切なのは「もう失敗しない」と決意することではなく、同じ状況で違う行動をとれるように手順を変えることです。反省を感情で終わらせず、行動・実践・検証までつなげることで、学びは習慣となり再発防止につながります。

まずは直近のミスをひとつ取り上げ、「次にどう動くか」を具体的に決めてみてください。そして、それを確実に実行できるようにリマインダーやチェックリストといった仕組みを添えてみましょう。

今日の反省を“行動の一歩”に変えていくことが大切です。