「広告運用者がリサーチして訴求を考え、デザイナーが見た目を整える」

そんなふうに役割がきっちり分かれていて、「一緒に考える時間」を持てていないと感じたことはありませんか?

役割を分担すること自体は悪いことではありません。けれど、コミュニケーションが取れていないと「なぜ成果が出たのかを理解できず、次に活かせない」「広告運用者とデザイナーが互いに学び合えず、改善の幅が狭まる」といった“もったいなさ”が生まれてしまいます。

私自身、広告代理店にデザイナーとして入社したばかりの頃は、広告運用者からもらった指示や素材をもとに「とにかく形にする」ことで精一杯でした。結果として良い数字が出ても、なぜうまくいったのかがわからず、次の施策に活かすこともできずにモヤモヤ。

しかし、広告運用者とやり取りを重ねる中で、お互いの役割だけに閉じずに考えるようになり、今では「戦略段階から一緒に考えることがスピードや成果を左右する」と強く実感しています。

この記事では、デザイナーの私が「形にするだけ」だった状態から、職種の垣根を越えて協働する仕組みを作ってきた過程と、具体的な工夫を紹介します。

目次

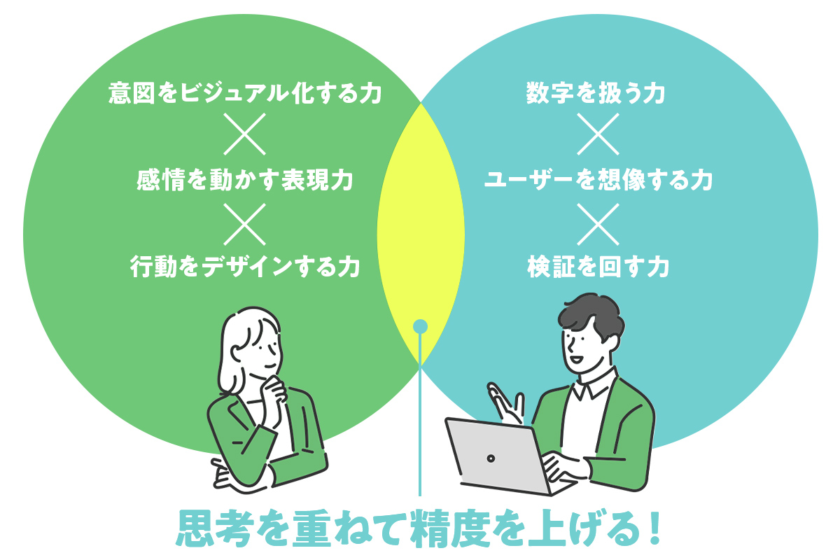

視点の違いを活かせば、成果の再現性が高まる

視点や判断基準が異なる職種同士が連携するには、お互いの専門性を尊重し、前提の違いを理解する姿勢が不可欠です。

これが欠けたままでは、意図が正しく伝わらずにすれ違いが増え、制作と運用が「依頼と納品を繰り返すだけ」の関係になってしまいます。結果として、アウトプットの質が安定せず、改善サイクルのスピードも鈍化する可能性も。

しかし、視点や判断基準の違いを“補完し合える強み”と捉え、掛け算に転じることができれば、アウトプットの質は飛躍的に高まります。

<広告運用者とデザイナー、それぞれの強みの例>

- 広告運用者:数字の裏側からユーザーの行動を読み解く力

- デザイナー:ユーザーの感情を動かし、行動につなげる表現力

これらを戦略の初期段階から組み合わせて考えられれば、成果の再現性や改善スピードは大きく向上するでしょう。

つまり大切なのは、単なる役割分担ではなく「互いの強みを掛け合わせる仕組み」を持つことです。そうすれば仮説の解像度は高まり、打ち手の幅もぐっと広がります。

デザイナー×広告運用者の職種の垣根を溶かす、3つの協働の仕組み

ここからは、私自身が効果を感じた3つの仕組みを具体的にお伝えします。

①ユーザー理解を「共通言語」にしてズレを減らす

「この商品のInstagram広告を配信したいので、20代女性向けバナーを作ってください」

そんなふうに広告運用者からざっくりとしたサービス概要や属性だけを伝えられたとき、以前の私は既存のバナーや“なんとなく20代女性が好みそうなイメージ”に頼って制作してしまっていました。

できあがったバナーは一見整っていても、いざ配信してみると反応が鈍く、「なぜ響かなかったのか?」がわからないまま終わってしまうことも…。

今振り返ると、それは「なぜその商品を選ぶのか」「どんな気分で広告に触れているのか」といったユーザー理解が不足していたからだと気づきました。

一方で、広告運用者とデザイナーが、ターゲットのニーズや悩み、広告に触れるシーンまで同じ解像度で理解できていれば、「このコピーなら○○に悩んでいる人がスクロールの手を止めそう」といった具体的な対話が生まれます。

そこで現在は、ユーザー理解をチームの共通言語にするために、運用者だけにリサーチを任せるのではなく、デザイナー側も一緒に次のようなリサーチを行っています。

- ユーザーの気持ちを想像するだけでなく、実際にXやInstagramの投稿を見てみる

- この悩みを抱えている人がどのくらいいるか、政府や調査会社の統計データを参考にする

- 既存ユーザー・まだ商品を使用していない人、どちらにもアンケート調査を実施する

- 競合商品が、広告でどのようなコミュニケーションを行なっているか調べる

こうやって集めた情報を広告運用者と共有するようにしたところ、話すときのズレがかなり減り、会話のスピードもアップ。 訴求のアイデアも出しやすくなり、自然とバリエーションも増えてきました。

②制作物を一元化し、アイデアを生みやすくする

制作したクリエイティブが増えていくと、「どのバナーが何を狙って作ったものか、ぱっと区別できない」「似たような案をまた作ってしまったかも」と、情報が散らかってしまう…。このような状況に、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

私自身も、制作本数が少ない時期はフォルダにバナーを格納しておくだけで十分だと感じていました。ところが切り口を増やしていくうちに、訴求の“広がり”どころか“迷走”が始まってしまったのです。

<迷走の原因>

- 「これまでどんな切り口を試したか」「「どの訴求が成果につながったのか」がチーム内で見えづらい

- 言語化しづらいニュアンスや感覚が共有されない

- 考える材料が手元になく、ブレストが属人的になる

結果として、デザイナーも運用者も同じように、過去の知見を次に活かせないという壁にぶつかっていました。そこで私たちは、“考える土壌”を整えることを始めたのです。

<オンラインのホワイトボードツールに過去のクリエイティブを集約し、どんな訴求をしたか視覚的に整理>

<広告運用者とデザイナーでPinterestグループを共有し、参考表現を日常的にストック>

<社内チャットで気になる表現を投稿する「ネタ帳スレッド」を設置>

<プロジェクト外のメンバーとの意見交換やAIを活用し、外部視点や類似表現からアイデアを拡張>

考える材料がいつでも目に入る状態になったことで、既存案を掛け合わせたり、ブレスト中に新しい発想が生まれやすくなりました。だれか一人に負荷が集中せず、継続的に新しい切り口を見つけられる体制が整ってきたのです。

③週1ミーティングで「言葉とデザイン」をすり合わせる

たとえばバナー制作のディレクションで、「この訴求でいきたい」と言葉では伝えたつもりでも、あがってきたデザインを見て「なんか違うな…でも、どこが違うのか言えない」と手が止まってしまったこと、ありませんか?

こうしたズレは、お互いにとって大きなストレスになります。

表現のニュアンスや意図は伝えるのが難しく、テキストコミュニケーションでは限界があります。

たとえば、「かっこいい雰囲気で」と伝えたとしても、それがスポーティーでシャープなかっこよさなのか、未来感のあるサイバーなかっこよさなのか、 受け手によって解釈が大きく異なりますよね。

私たちはこの課題を解消するために、週1回のすり合わせミーティングをしています。 このミーティングの目的は「伝え方・見せ方を一緒に考える」こと。

- ユーザーの声やチェックリストをもとに、その場でコピーのブラッシュアップ

- デザインイメージを表示しながら制作案の認識をすり合わせる

- CanvaやPhotoshopの画面を共有しながら、「どこをどう直したいか」が互いに見える状態で会話

このようにイメージを見せたり、話しながら確認することで、アイデアの解像度が一気に高まります。また、定例ミーティング以外に、制作途中でもクイックに10分程度の相談をして、解釈のすり合わせを丁寧に行います。

役割の壁を越えて「一緒に考えるチーム」に

最初は「感覚でなんとなく」からのスタートでしたが、こうした週1のすり合わせや日々の確認を続けたことで、チームとしての考え方・動き方自体が変わってきたと感じています。バナーの本数が2〜3倍に増えても、迷わず、質を保って制作できるようになりました。

改めて思うのは、いい広告を生むには広告運用者とデザイナー、それぞれの強みを掛け合わせることが欠かせないということです。

「これは自分の担当じゃない」と線を引かず、同じゴールに向かう仲間として関わる。その姿勢が、仕事の進め方やアウトプットの質を高める鍵になります。

ここで紹介した方法はあくまで一例で、チームによって最適解は異なると思います。ぜひ、自分たちらしい協働の仕方を見つけるヒントにしてみてくださいね。