最近、SNSなどでよく目にする「話題のクリエイティブ」。

「この見せ方、なんだか良さそう」「うちでも取り入れてみようかな」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

実際、私自身も成功事例として話題になっている広告表現を参考にしながら、クリエイティブを制作したことがあります。

しかし、いざ配信してみると、思ったような成果にはつながらず、「なぜうまくいかないのか」と悩む場面も多くありました。

成果が出た事例を真似ているはずなのに、自社では結果が出ない。その理由の多くは、見た目の表現ばかりに目が向き、その背景にある設計や文脈を置き去りにしてしまっていることにあります。

本記事では、流行りのクリエイティブを参考にする際に陥りがちな「見た目のマネ」から脱却し、自社の成果につなげるためのヒントを、「3つのズレ」と「3ステップの思考法」に分けて解説していきます。

目次

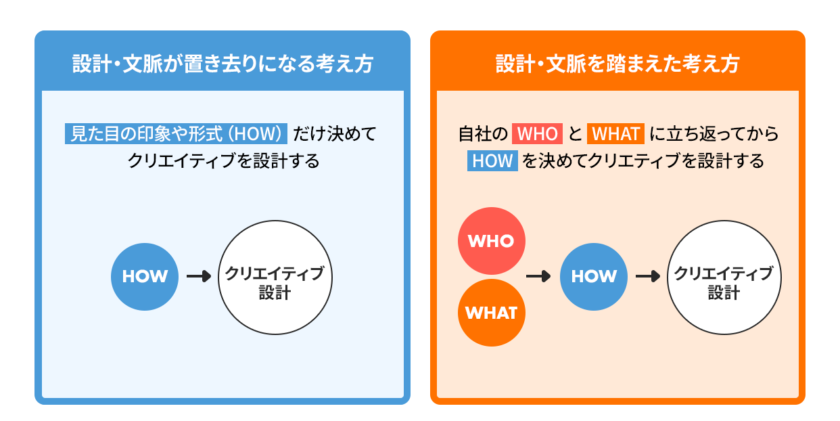

成果が出ないのは、「WHO・WHAT」と「見た目の表現(HOW)」が噛み合っていないから

マーケティングの基本的なフレームワークに「WHO(誰に)」「WHAT(何を)」「HOW(どうやって)」があります。この記事で取り上げている「見た目の表現」はHOWにあたりますが、WHOやWHATと噛み合っていなければ成果にはつながりづらくなります。

たとえば、ターゲットの緊急度や課題感(WHO)に合っていない表現では、いくら目を引く見た目であっても行動にはつながりません。

また、サービスの本質的な価値(WHAT)と噛み合わない伝え方をしてしまえば、誤解や期待値のズレを生み、かえって離脱や解約を招くことさえあります。

見た目の印象や形式(HOW)に引っ張られすぎると、こうした文脈のズレに気づけなくなりがちです。

「成果が出ているらしい」「よく見かけるから」といった理由で他社のHOWを借りてくる前に、自社のWHOとWHATに立ち返って設計し直すことが重要です。

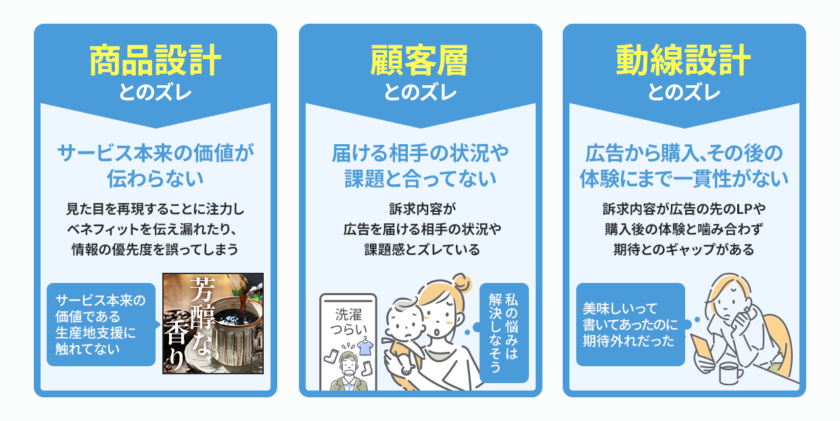

では実際に、よくあるズレにはどのようなものがあるのでしょうか?

次に、成果を妨げる3つの典型的なズレについて見ていきます。

商品設計とのズレ:サービス本来の価値が伝わらない

見た目を再現することに注力してしまい、ベネフィットを伝え漏れたり、情報の優先度を誤ってしまうケースがあります。

特にニッチなサービスや高単価なサービスの場合、サービス理解を深めたり購入ハードルを下げるための十分な情報提供が必要不可欠です。

例:

フェアトレードで生産地支援にもつながる高単価なコーヒーの訴求で、「美味しさ」重視の表現に寄せたところ、成果が伸び悩む。

後に“社会貢献性”を前面に押し出す構成に切り替えると、成果は従来比1.2倍に向上。

※実際の事例を参考に、商品内容を置き換えて記載しています

表現の見た目や形式にとらわれすぎると、伝えるべき「中身」が抜け落ちてしまう。

「この訴求は、うちの商品にとって本当に必要か?」という視点を忘れてはいけません。

顧客層とのズレ:届ける相手の状況や課題と合っていない

訴求内容が広告を届ける相手の状況や課題感とズレていると、どれだけ目を引いても「これで自分の悩みが解決できるかもしれない」という興味・関心を持ってもらえません。

例:

宅配クリーニングサービスの動画広告で、冒頭に“一人暮らしの若い男性が洗濯に悩む様子”を描きました。

しかし、実際の利用者の多くは共働きで時間のないファミリー層や、小さな子どもがいる主婦層。

「洗濯物が毎日たまってどうにもならない」「乾燥の時間が取れない」といった切実な悩みと噛み合わず、関心を引くには至りませんでした。

※実際の事例を参考に、商品内容を置き換えて記載しています

表現だけをなぞるのではなく、「その言葉や映像が、誰のどんな課題意識や状況に響くのか」まで掘り下げることが重要です。

動線設計とのズレ:広告から購入、その後の体験にまで一貫性がない

広告表現はユーザーにとっての“入口”に過ぎません。その先にあるLP(ランディングページ)や購入後の体験と噛み合っていなければ、期待とのギャップで離脱や解約が起きてしまいます。

例:

健康食品の広告で“美味しさ”を強調したところ、申し込みは増えたものの「思ったより美味しくない」という理由で解約率が高まる。

後にLPで“効果的な飲み方”や“機能性”を伝える構成に切り替えたことで、定期購入の継続率が大幅に改善。

※以下の事例です

購入ハードルを下げるために手軽さを訴求したり、ユーザーの体験と乖離する伝え方をすると、購入には繋がるものの、成約率・継続率は落ちている…というケースがあるため、ユーザーの購入以降の行動も確認するようにしましょう。

成果につながるクリエイティブを作るためには、表面的な流行をなぞるのではなく、「その表現がなぜ機能したのか」を分解し、自社の文脈に合わせて翻訳する力が求められます。

そのための具体的な考え方を、次に3つのステップで紹介していきます。

流行りを「成果」に変える、具体的な3ステップ

文脈に合わせる重要性を紹介しましたが、ビジュアルの引きが強いこともあり見た目に引っ張られてしまうこともあると思います。

そんな時は、施策に移る前に一度立ち止まり「本当に自社に適した表現なのか?」を分析するようにしましょう。

1.参考クリエイティブの構造を分解する

良いと思うクリエイティブを見つけたら、まず「なぜ他社がそのクリエイティブで成果を出せているのか」を把握するため、以下情報を洗い出しましょう。

他社の特徴、強み

参考にしたい表現が、他社の特性には合っているけど、自社の特性には合っていなかった…となる可能性があるため、特徴を比較できるようにします。

反応につながるであろうユーザー層

サービスの特徴、強み、バナーやLPなどの訴求・デザインから「どんなユーザーが対象か?」を考えましょう。

同カテゴリのサービスでも、サービスの特徴、強みによっては、課題感、職業、家族構成、興味関心などが変わる可能性があります。そうしたユーザーの違いがある場合、同じ訴求や表現をしても成果につなげることはできません。

そのクリエイティブが表示された媒体

媒体のユーザー層、利用目的、時間帯、興味関心、利用時の心情など、分析を行うことで、反応につながる訴求や表現の傾向が見えてきます。

そのクリエイティブを見て感じたこと

良いと思うクリエイティブを見つけたら、スクリーンショットだけで終わらせず実際に触ってみましょう。

その媒体を見ているユーザーの状況を想像しながら見るのがオススメです。スクロールしながら流し見したり、じっくり読んでみることで「インパクトはあるけど情報が伝わりづらいな…」「この表現は商品の中身がわかりやすくて良いな」と感じられます。率直に感じたことは、クリエイティブ案や仮説として活かせるため、記録しておきましょう。

2.自社の文脈に当てはめる

他社のクリエイティブが成果につながっている要因を分析したら、自社の特徴や強み、顧客層、広告配信の目的を整理し、同じような表現が本当に効果的かを見極めます。

自社の文脈に合わない表現をすると、成果に繋がらないだけではなく、ブランドイメージを損なうリスクもあるため、自社の文脈に置き換えて考えることが重要です。

さらに、過去成果が良かった・悪かった訴求や表現の傾向を振り返るのもおすすめです。「冒頭にこの情報を入れたら成果が良かったな」「初回クーポン訴求は継続率が悪かったから、特典押しは良くないかも?」と、過去の傾向と試したい訴求や表現を照らし合わせることで、仮説の精度を高めることができます。

3.コンセプトを再構築する

1、2を踏まえてクリエイティブに落とし込みましょう。

テキストを決める

表現が先行しないように、ユーザーに届けたい情報の内容や優先度を先に決めましょう

表現を決める

参考クリエイティブは複数探しておくことで、表現に固執しないで、訴求に合わせたものを選びやすくなります。媒体により特性が異なるため、広告を配信予定の媒体から参考クリエイティブを探すのがおすすめですが、難しい場合はMeta 広告ライブラリや、TikTok クリエイティブセンターなど、媒体が提供する広告クリエイティブが確認できるツールを活用しながら探しましょう。

構成に落とし込む

届けたい情報、表現が決まったら構成に落とし込みます。デザイナーに制作を依頼するときは、参考イメージと一緒にクリエイティブの狙い、想定ユーザー、配信媒体、情報の優先度などを伝えることで、スムーズに進み、成果につながる可能性も向上します。

まとめ

どれだけ成果がいいクリエイティブも、配信を続ける中でユーザーに見飽きられたり、トレンドに合わなくなったりと成果が落ちるリスクを持ってます。そのため、トレンドをキャッチし、今まで試したことがない表現を検証することは、非常に大切なことです。

しかし、自社と他社の違いに目を向けず、表現をなぞっただけのクリエイティブでは、成果が出にくいですし、得られる学びも限られます。流行りをなぞるのではなく活かすために、成果が出ていそうな広告を見つけたら、まずは「なぜ成果が出ているのか?」を分析するところから始めましょう。