BtoBマーケティングにおいて、広告やSEOをはじめ数ある手段から何を選択すればいいのか迷っている企業も少なくないのではないでしょうか。また獲得したリードが想定より商談や成約に結びつかなかったりといった課題も多くの広告主さまを支援していると目にします。

そのような中、2025年2月5日、SEOに強みをもつデジタルマーケティング やコンテンツマーケティングの支援を提供している株式会社LANYさんと運用型広告に強みを持つ弊社とで共催セミナーを実施しました。

本レポートでは、セミナーの中で特に印象的だった広告/SEOの使い分けの基準、商談につながりやすいリードを獲得するために効果的な施策などをご紹介します。

イベント登壇者のプロフィール

株式会社LANY

代表取締役CEO

竹内 渓太

株式会社リクルートホールディングスにデジタルマーケティング職で新卒入社。3年間デジタルマーケティングに従事。大規模サイトのSEOを中心に、デジタル広告運用やB2Bマーケティングなど多種多様な業務を経験。その後、株式会社LANYを創業し、Webメディア・サービスサイト・データベース型サイトなど幅広いモデルのSEO改善をプレイヤーとしてサポート。現在もプレイヤーとして多くの企業のSEOコンサルティングに取り組んでいる。著書『強いSEO』(エムディエヌコーポレーション)を出版。

株式会社LANY

アナグラム株式会社

運用型広告事業部 マネージャー

二平 燎平

BtoB中心に数十社以上の広告運用やコンサルティングを経験。前職にて中小企業向けERPのセールスやCS、マーケティングなどTheModelの全工程に従事した経験と運用型広告の知見を合わせた売上を伸ばすBtoBマーケティングコンサルティングに定評がある。アナグラム社では主にBtoB向けの支援や情報発信を担当。2024年3月に新刊「BtoBマーケティング“打ち手”大全 広告運用で受注を勝ち取る 最強の戦略 88 (できるMarketing Bible)」を出版

目次

BtoBマーケティング手法の高度化・複雑化

セミナーの前半は、昨今のBtoBマーケティングのトレンドや、施策の使い分けについて株式会社LANYの竹内さまから講義形式でお話がありました。

SEOやWeb広告、外部メディアへの記事掲載など、ユーザーの流入経路が多様化し、集客施策の選択肢が増えています。さらに、サイト訪問後のユーザーに対しては、お問い合わせやホワイトペーパーのダウンロード、セミナー参加の促進など、コンバージョン施策も多様化し、運用の難易度が上がっています。加えて、オフライン施策として展示会やタクシー広告、電車広告などの活用も広がっています。

これらすべての手法を詳細に理解し実行できるようになることも大切ですが、各施策の役割や特徴を把握し、目的や状況に応じて最適な手法を選び、適切にリソースを配分することの重要性がより高まっているといいます。

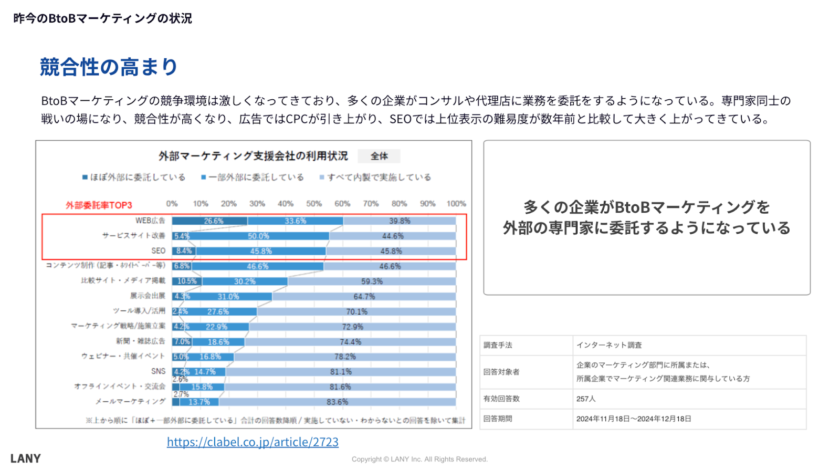

また、DX支援を行う株式会社シーラベルが行った、BtoBビジネス展開をしている企業の経営層、マーケティング責任者、担当者257名を対象にしたアンケートでは、Web広告やサイト改善、SEOはコンサルや代理店に外注する広告主が増えていることがわかりました。

施策の複雑化だけでなく、専門家の関与により競合性も高まっています。たとえばSEOで1位を獲得する難易度の上昇や、Web広告のクリック単価の高騰などにより、単に施策を実施するだけでは、従来のようにリードを獲得するのが難しくなっている状況です。

参考:【シーラベル・マーケティング支援企業14社合同調査】50%以上の企業で「チームリソース不足」が予算にかかわらず共通の課題。BtoBマーケティング企業実態調査の結果を発表。

施策を選ぶ前に、まず全体像を把握する

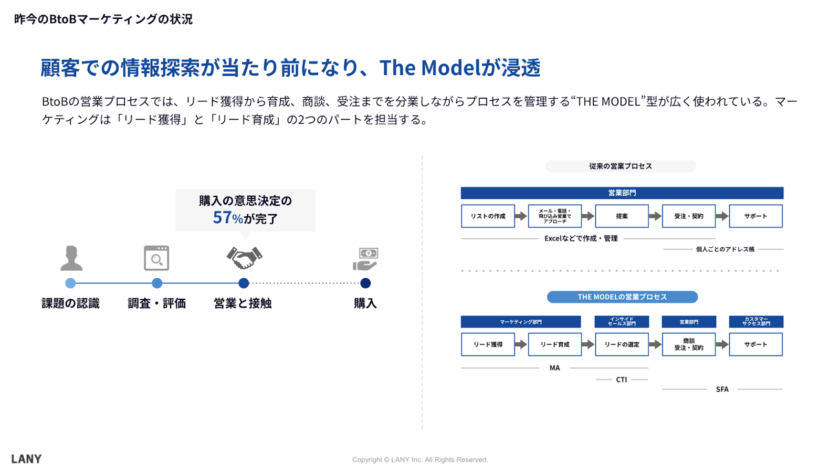

施策の多様化・高度化が進む中で、単に個々の施策を実行するだけでは成果につながりにくくなっています。特に、BtoBマーケティングでは、獲得したリードを適切に商談化し、最終的な成約につなげるプロセス全体を見渡すことが重要です。

そこで求められるのが、「The Model」の視点です。施策を選ぶ前に、まず全体のマーケティング・営業プロセスを俯瞰し、どこに課題(ボトルネック)があるのかを明確にする必要があります。

※The Modelとは、マーケティング、営業、カスタマーサクセスの各プロセスを可視化・数値化し、営業の効率を最大化する営業プロセスモデルです。セールスフォース社が提唱し、現在では多くのBtoB企業が採用しています。

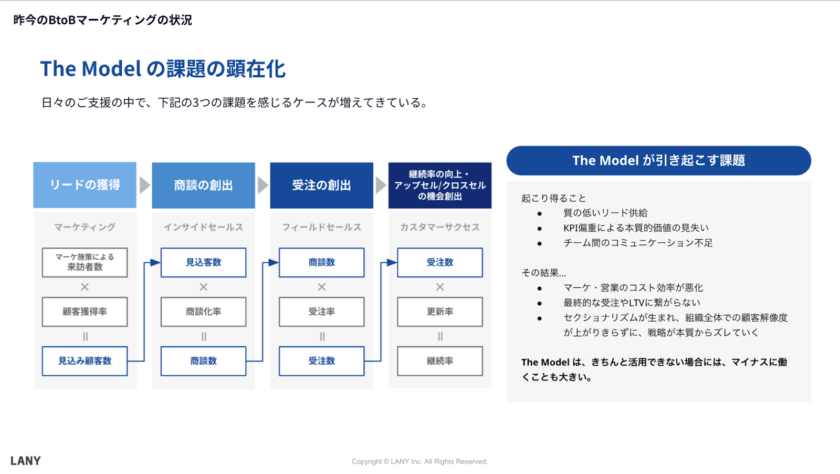

The Modelの導入により、マーケティング活動を通じてリードを獲得しやすくなった一方で、導入企業の中でも、マーケティング部門とセールス部門の連携が不十分な場合、以下のような課題が発生しています。

- 商談につながらないリードが増える(ターゲットに合わないリードが多い)

- 獲得したリードに対して適切な営業活動が行われていない

このような状況では、The Modelの各プロセスを俯瞰し、どの部分がボトルネックになっているのかを特定できる人材の必要性が高まっているとおっしゃいます。

例えば、インサイドセールスの体制が整っておらず、リードに迅速なアプローチができない場合、Web広告のコンバージョンポイント(CVポイント)を「お問い合わせ」のみに設定し、リード数を抑えることで対応可能な範囲にコントロールできます。

一方で、インサイドセールスが強い場合は、Web広告のCVポイントを「ホワイトペーパーダウンロード」などに設定し、リード獲得のハードルを下げることで、数を増やし、営業プロセスで有望なリードへと育成する戦略が有効です。

単に個々の施策を実行するのではなく、マーケティングのプロセス全体像を見渡すことで、どこにボトルネックがあるのかを特定し、施策を最適化できる力が、BtoBマーケターにはますます求められていると感じました。

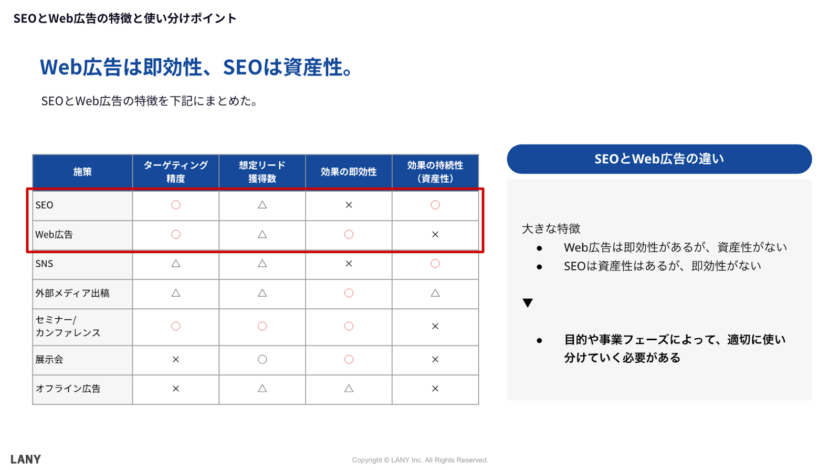

施策の使い分けは即効性と資産性

The Model視点でボトルネックを特定したら、次に重要なのは、それを解消するための最適な施策を選択することです。しかし、BtoBマーケティングの施策は多岐にわたるため、どの手法を優先すべきか迷う場面も少なくありません。

そこで役立つのが、「即効性」と「資産性」の視点から施策の選択基準を考えることだと言います。

- 即効性を重視したい

- WEB広告・外部メディア出稿・セミナー/カンファレンス・展示会

- 資産性を重視したい

- SEO・SNSのオーガニック運用・OOH等のオフライン広告

例えば、今期中に達成しないといけない目標リード数が足りていないなら、即効性の高いWeb広告の予算を増やすなど、目的や事業フェーズによって使い分けていくのが大事とおっしゃられていました。

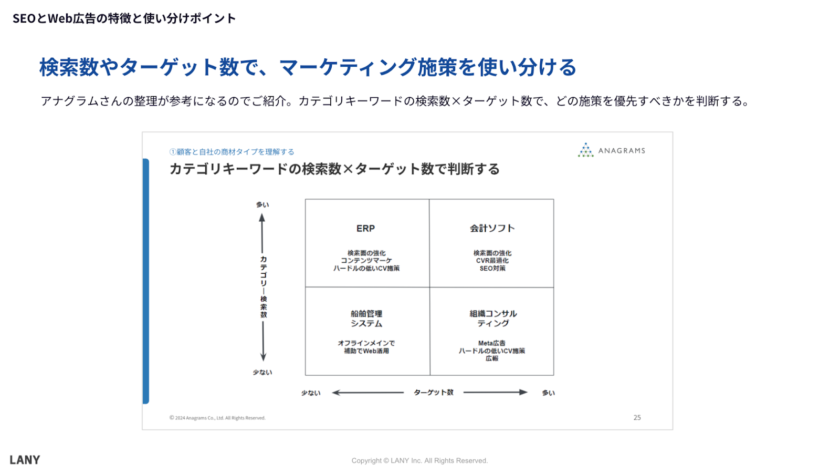

講義パートの最後に弊社の二平から、検索数×ターゲット数で実施するべき施策を整理するマトリクスも紹介されました。

マトリクスの2軸は以下のように定義されます。

- 縦軸:カテゴリーキーワードの検索数

- 商材を検索する際に入力されるメインキーワードの検索ボリューム

- 横軸:ターゲット数

- 商材の購入可能性がある顧客のボリューム

「この2軸を掛け合わせてできる4つのセグメントのうち、どのセグメントに当てはまるかで商材タイプを見分けることができ、タイプごとに取り組むべき施策が決まっています。

「会計ソフト」と「船舶管理システム」を例に考えてみましょう。「会計ソフト」は月間平均検索ボリュームが10,000以上のためカテゴリー検索数は多く、どの業界でも必要なケースが多いためターゲット数も多いです。右上の領域に属するため、オンラインで検索広告などを強化していく優先度が高いです。「船舶管理システム」は同様に考えると左下の領域に属するため、オフラインの優先度を高めるべきでしょう。狙いたい企業をリストアップしてDMしたり、テレアポしたり、業界特化の展示会に参加を積極的に行ったうえで、オンラインは補助的に活用するのがおすすめです。」(アナグラム二平)

参考:オンライン・オフライン施策どっちがいい?BtoBの施策選定のポイントは「顧客解像度を高めること」

このようにThe Model視点でボトルネックを特定した上で、即効性と資産性のバランスを考慮し、自社の商材が「検索数×ターゲット数」のどの領域に属するかを分析することで、最適な施策を選択できます。こうした視点を持つことで、施策をより戦略的に活用し、成果につなげることが可能になるのだなと感じました。

施策の効果を最大化するには?

セミナー後半では、両登壇者が最近取り組んでいる施策について、ディスカッション形式で具体的な内容が共有されました。その中から、特に印象的だった施策を紹介します。

事前認知の重要性:広報・PRを活用した情報発信

竹内氏からは、広報・PRが企業の「事前認知」に与える影響についての話がありました。

ブログのリライトや導入事例の充実といったサイト改善も重要ですが、特定のキーワードで検索される前の段階で認知を獲得することも、ビジネスの成長において欠かせません。そのためには、広報・PRを活用して、ターゲット層に向けた情報発信を行うことが有効です。

例えば、竹内氏が経営する株式会社LANYでは、竹内氏の書籍の出版をきっかけにメディアへの露出が増えました。これにより、より多くのターゲットに情報が届くようになり、事前認知の向上につながったそうです。その他にも、外部メディアへの寄稿や、動画メディア(最近ではPivotなど)への出演、今回のような共催ウェビナーといった手法も紹介されました。

インターネットの発達で顧客での情報収集が当たり前になっている昨今において、いかに情報収集段階の顧客に対して認知をとっていくかを考えるのが本質的と感じました。

BtoB無形商材における信頼感を高める動画広告施策

BtoBの無形商材は、実際に手に取ることができないため、顧客にとってサービスの価値や特徴が伝わりにくいという課題があります。そのため、単に機能や価格を伝えるだけでなく、「この企業なら安心できる」「この人たちと取引したい」と思ってもらうことが重要です。HubSpot社による「日本の営業に関する意識・実態調査」でも、BtoBでも意思決定においてデータだけでなく「信頼感」や「直感」といった感情的な要素も大きく影響することが明らかになっています。

このような課題に対して、経営者やサービス担当者が出演する動画広告が有効な手段のひとつになっていると二平から紹介されました。実際にサービスを提供する人物が登場し、理念やビジョンを語ることで、企業の姿勢や価値観が伝わりやすくなり、顧客との距離を縮めることができます。また、動画の特性上、テキストや画像だけでは伝わりにくいニュアンスや熱量をダイレクトに届けられるのが大きなメリットです。

アナグラム社内でも、商談前にクライアントの業界知識を素早くキャッチアップするためにYouTubeを活用するメンバーが増えており、BtoB領域における動画コンテンツの活用ニーズの高まりを実感しています。また、動画広告が単なるリード獲得だけでなく、商談化率の向上にもつながるケースも増えており、信頼感を醸成しやすい動画広告の活用が、今後ますます重要になっていくでしょう。

まとめ

マーケティングに従事しているとどうしても、リード獲得に視野が寄ってしまいがちですが、筆者が普段専門に取り扱っているWeb広告の領域だけで商談化率を高めていくためにできる取り組みは限られています。The Model全体を見渡したうえで施策を考えていくことや、長期的な視点を持って、広報やPRなどに粘り強く取り組んでいくことの重要性に気づいたセミナーでした。

一方で、人が出演する動画の事例など、Web広告の領域だけで商談化率にポジティブな影響を与えられる施策もあったので、できるところから着手していくことも大切だと感じました。目先のリード獲得にとらわれず、商談化率など後工程のことも考えて仕事に取り組んでいこうと思います。

今後、開催予定のセミナーはこちら