「今日も予定通りにタスクが進まず、気づけば1日が終わっていた……。」

そんな経験はありませんか?

私も、大学時代に アナグラムでフルコミット型のインターン を経験し、学業やプライベートとの両立に苦労していました。忙しいはずなのに、なぜか思うように成果が出ない——その悩みを先輩に相談したとき、こんな言葉をもらいました。

「時間が足りないと感じる原因の多くは、『やるべきこと』と『やっていること』のズレにある」

たしかに、当時の私はタスクの優先順位を決めずに手当たり次第に作業を進めたり、メールのチェックに思いのほか時間を取られてしまったり…。本当に大切なことに時間を使えていないからこそ、忙しいにもかかわらず成果が出ていなかったことに気づけました。

時間管理とは、単に「たくさんのタスクをこなすこと」ではなく、「限られた時間の中で、より価値のあることに集中すること」です。つまり、時間の使い方を見直すことで、仕事の生産性を上げながらプライベートの時間もしっかり確保できるようになります。

このブログでは、限られた時間で成果を出すための6つの時間管理術を紹介します。

目次

6つの時間管理術

実際に私が実践していた、スケジュールの設定からタスクの実行まで、効果的な時間管理の方法を紹介します。

①時間の使い方を見直す

効果的に時間を使うためには、 まず「何にどのくらいの時間を使っているのか」 を過去の作業時間の見直しが重要です。

しかし、タスクをリストアップするだけで、なんとなくスケジュールを組んでしまうと、

「想定よりもタスク完了までに時間がかかり、結局残業をしてしまう」

「余裕を持たせすぎた結果、ダラダラと作業してしまう」

といった問題が発生しがちです。

そうならないために、過去の作業時間の見積もりが大切です。作業時間の計測にはいくつかの方法がありますが、ここでは私の実践していた2つの方法を紹介します。

ポモドーロ・テクニック

「25分作業+5分休憩」 のサイクルを繰り返すことで、集中力を維持しながら作業を進める方法です。例えば、資料作成の所要時間を測る際、以下のように記録します。

- 25分×何セットで作業が終わるかを記録

- 次回の所要時間を見積もる

このデータをもとに 「資料作成には25分×平均3セット(約1.5時間)かかる」 という目安を作れば、より現実的なスケジュールを立てられます。

時間管理アプリ「Toggl Track」の活用

時間管理ツール 「Toggl Track(トグル・トラック)」を使うと、「定例会議」「市場調査」「プレゼン資料作成」など、異なる種類の業務にどれだけの時間を割いているかが明確になり、タスクごとの作業時間を可視化することができます。

このデータを蓄積することで、「この作業には毎回約30分かかる」 という具体的な時間を把握でき、次回の計画を立てやすくなります。

②タスクの優先順位をつける

「タスクの優先順位をつけることが大事」とわかっていても、具体的な方法がわからず、目の前のタスクに追われてしまうことはありませんか? 取り掛かりやすい作業から始めてしまい、後になって本当に重要なタスクに気づく…そんな経験がある方も多いでしょう。

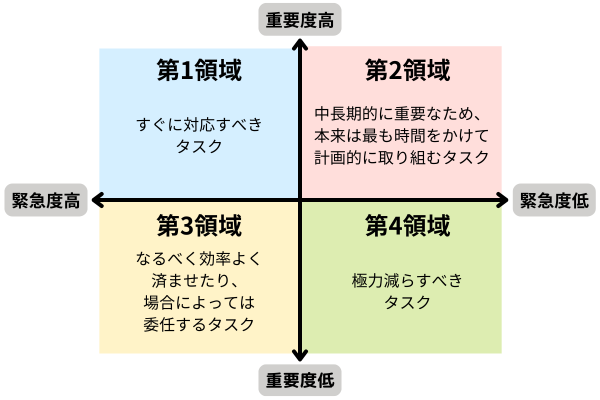

そこで、スティーブン・R・コヴィー氏の著書「7つの習慣」で提唱された「時間管理マトリックス」を活用し、タスクを整理する方法を紹介します。

まず、タスクを以下の4つの領域に分類してみましょう。

分類ができると、各タスクの優先度が一目でわかるようになります。

| 領域 | 内容 | 仕事でのタスク例 | プライベートでのタスク例 |

|---|---|---|---|

| 第1領域(緊急かつ重要) | すぐに対応すべきタスク | ・広告配信トラブルの対応(例:広告が配信されない、誤配信されるなど) ・クライアントからの急な修正依頼(例:キャンペーン内容の変更クリエイティブの修正など) | 月末・月初のレポート提出の締め切り対応 など |

| 第2領域(緊急ではないが重要) | 中長期的に重要なため、本来は最も時間をかけて計画的に取り組むタスク | ・勉強会の実施(例:新しい広告プラットフォームの学習、成功事例の分析) ・クリエイティブの改善やABテストの実施(例:より成果の出る広告クリエイティブを事前に準備) ・業務フローの改善(例:広告レポート作成の自動化、タスク管理ツールの導入) など | ・読書や自主学習で知識を深める(例:大学の授業以外にも専門知識を身につける) ・健康管理(例:運動・バランスの取れた食事・十分な睡眠) ・将来のキャリアプランを考える(例:就職活動の準備、業界研究などを早めに進める) |

| 第3領域(緊急だが重要ではない) | なるべく効率よく済ませたり、場合によっては委任するタスク | ・不要な定例会議(例:メールで済む報告) ・形骸化してしまっている毎日の作業報告(例:不要な書類提出) など | ・突然の飲み会や遊びの誘いにすぐ対応(例:本当はやるべきことがあるのに、流されてしまう) ・あまり関心のないサークルのイベントに参加(例:「とりあえず行くか」と参加するが、時間を奪われがち) |

| 第4領域(緊急でも重要でもない) | 極力減らすべきタスク | ・業務に関係のない業界ニュースを長時間読む(例:業務に関係のないWebニュースをダラダラと読んでしまう) ・社内での無駄な雑談(例:業務時間中の長時間の雑談や、関係のない話題でのチャットのやり取り) ・過剰なデータ分析(例:実際の施策に結びつかないデータを延々と分析する) など | ・目的のないSNSスクロール(例:無意識にInstagramやXを見続けてしまう) ・YouTubeやNetflixのダラダラ視聴(例:興味のない動画を次々と見て時間を浪費してしまう) |

日々の業務では「第1領域のタスクをこなしつつ、第2領域のタスクに時間を割く」ことを意識しましょう。

例えば、勉強会の実施は緊急性は低いものの、長期的なキャリアアップにつながるため、第2領域に分類されます。

また、「形骸化してしまっている毎日の作業報告」のようなタスクは、単に削減するのではなく、必要性を見直し、効率化する方法を考えるのも重要です。例えば、チーム内で報告フォーマットを簡略化したり、週次報告に変更することで、時間を削減できるかもしれません。

③週単位・日単位でスケジュールに落とし込む

タスクの優先順位が決まったら、いつ進めるのかを週単位・日単位でスケジュールに落とし込むこんでいきます。

まず、週の初めに「その週に完了すべきタスク」を整理し、優先順位をつけながら大まかなスケジュールを立てます。たとえば、「今週中に資料作成を終わらせる」「金曜までに上司に確認してもらう」といった流れを決めると、スケジュールが明確になります。

次に、週の計画をもとに、その日に取り組むタスクを具体化します。たとえば、「午前中に資料の骨子を作る」「午後はデザインを仕上げる」といったように、細かい作業レベルに落とし込むことで、1日の業務を効率よく進めることができます。

このように、週単位で全体の流れを決め、日単位で具体的なタスクに落とし込むことで、優先順位を意識しながら計画的にスケジュールに落とし込むことができます。その結果、「締切間際になって慌てる」「余裕を持ちすぎて後回しにしてしまう」といった事態を防ぐことにも繋がります。

④各タスクの締め切り(デッドライン)を細く設定する

特に、初めての仕事だと、業務にどのくらいの時間が必要なのかの見積もりを立てにくい場合もありますよね。そんな時は、作業を細かく分けて小さな締め切りを設定すると、必要以上に時間をかけすぎてしまうことを減らせて、タスクにかかる全体の所要時間を想定しやすくなります。

例えば、来週クライアントに提出する資料作成のタスクを、「資料初稿完成」「上長への確認依頼」「修正完了」などに細かく締切を設定することで、必要以上に時間をかけてしまうことを防げます。

また、1日にそのタスクを進めると決めた上限時間になったら、一旦作業をストップし、追加でどれくらい時間が必要かを再度見積もったうえでスケジュールに組み込みましょう。

デッドラインを設定せずにタスクを進めると、他のやるべきタスクが後ろ倒しになるなど仕事全体の進捗に影響が出ることもあります。時間内に完了する・デッドラインを意識して作業する習慣を身につけることが大切です。

私も以前は、資料作成のクオリティに対して完璧を求めすぎて時間がかかり、全体の進捗が遅くなってしまうことがありました。

その経験から、「完璧でなくても良いので、まずは終わらせる」 という意識が重要だと気づきました。初稿は短時間で仕上げ、あとからフィードバックをもらい、資料をブラッシュアップするという流れを取り入れたことで、結果的に資料のクオリティをあげるためにどうすべきかを考える時間に当てることもできるようになりました。

⑤スケジュールに余白を作る

どれだけ綿密なスケジュールを立てても、すべてが予定通りに進むことの方が少ないのもまた事実です。予定外の急な対応に追われ、計画していたタスクが終わらず、残業してしまったことはありませんか?

これを防ぐために、スケジュールを詰め込みすぎず、使用可能な時間の7〜8割をタスクに充て、残りを予備時間として確保することが重要です。

例:1日のスケジュールの組み方

- 午前:集中作業(分析・資料作成など)

- 午後:緊急対応のための予備時間を確保

このように、納期が近いタスクを午前に、納期に余裕があるタスクを午後に配置することで、急な予定変更にも柔軟に対応しやすくなります。

⑥シングルタスクに集中する

タスクを進めている途中でクライアントから連絡が入り、そちらに意識を取られてしまい、結局どちらのタスクも終わらない……。そんな経験はありませんか?

仕事の進め方には、次の 2つのアプローチ があります。

- マルチタスク:複数のタスクを同時に進める方法

- 一見、効率的に見えるが、どのタスクも中途半端になるリスクがある

- シングルタスク:1つのタスクに集中する方法

- スマホを遠ざけたり、アラーム機能などで時間を区切り、1つの作業に没頭する

私の経験上、資料作成とクライアント対応を同時に行うマルチタスクを試みた際、作業の切り替えごとに思考の流れが断ち切られることが多々ありました。その結果、レポートの論旨がブレたり、業務連絡の返信が遅れたりして、どちらのタスクにも必要以上の時間がかかってしまいました。

そこで、Googleカレンダーのリマインダー機能 を活用し、タスクごとに時間を分けるシングルタスク方式を実践しました。

- 午前中:分析やレポート作成に集中

- 午後:クライアント対応の時間を確保

このルールを決めたことで、どちらの業務もスムーズに進み、全体の効率が向上したと実感しました。

どちらの方法が適しているかは状況や個人の性格によって異なりますが、現状が上手くいかない課題をお持ちの方は、まずはシングルタスクを意識して試してみることをおすすめします。

まとめ

「時間がない」と感じることは多いですが、そう思い込んでしまっているだけかもしれないと気づくことが時間管理の第一歩です。気づけた後は時間の使い方を少し工夫するだけで、限られた時間の中でも仕事の効率を上げることができます。

時間管理とは、すべてのタスクをこなすことではなく、優先順位を決めて重要なことに時間を使うことです。本当に大切なことに時間を使えるように、タスクに優先順位をつけ、スケジュールに余白を持たせ、集中力を高める工夫をしながら、仕事の生産性を上げて、プライベートの時間も充実させてみてください。