「社名やサービス名で検索されたら、うちは自然に見つかるはず。」

そう思っていたマーケティング担当者こそ、今回のセミナーで最も驚かれたかもしれません。

2025年6月に開催された【指名検索からの売上を逃さない!広告・SEOの施策共有会】では、SEOと運用型広告、それぞれの専門家が登壇し、“重要なのに後回しにされがちな”指名検索の実態と、取りこぼしを防ぐための対策を具体的に解説しました。

ユーザーの関心が高まった“まさにその瞬間”に接点を持てる指名検索は、本来もっとも成果につながる領域。

しかし、自然検索で出てくるからといって安心していたり、広告配信をためらったりすることで、本来得られたはずの成果を逃している企業は少なくないのです。

- なぜ指名検索がこれほどまでに重要なのか

- SEO/広告、それぞれでどんな対策が必要なのか

- どんな失敗が起きやすいのか

本レポートでは、セミナーで語られた内容をもとに、明日から取り組める具体的施策を整理してお届けします。

すでに認知を獲得している今だからこそ、「名前で検索されたとき、ちゃんと選ばれているか?」を見直すタイミングかもしれません。

イベント登壇者

【ナイル株式会社】金子 光(かねこ ひかる)

DX&マーケティング事業部 / ナイルのSEO相談室 編集長

Webマーケター / ナイルのSEO相談室編集長( マーケティング全般 )

新卒で楽天グループ株式会社に入社。営業管理として40人規模のチームをマネジメント。その後社員3人のベンチャー企業に入社し新規事業立ち上げを経験。

現在はナイルのSEO相談室編集長として、Webマーケティングに従事している。

【アナグラム株式会社】松田 望(まつだ のぞみ)

運用型広告事業部 / チームリーダー

学生時代に横浜のベンチャー企業でインターンを始め、そこで運用型広告にハマる。その後新卒でアナグラムにジョイン。

フィットネス、保険、住宅設備、採用ツールなど、BtoC、BtoB問わず幅広い業種の広告運用を経験。

現在はチームリーダーとしてメンバーのマネジメントを行いながら、クライアントの売上拡大に向けた広告運用に留まらない提案や支援を実施。

目次

なぜ、指名検索が重要なのか?

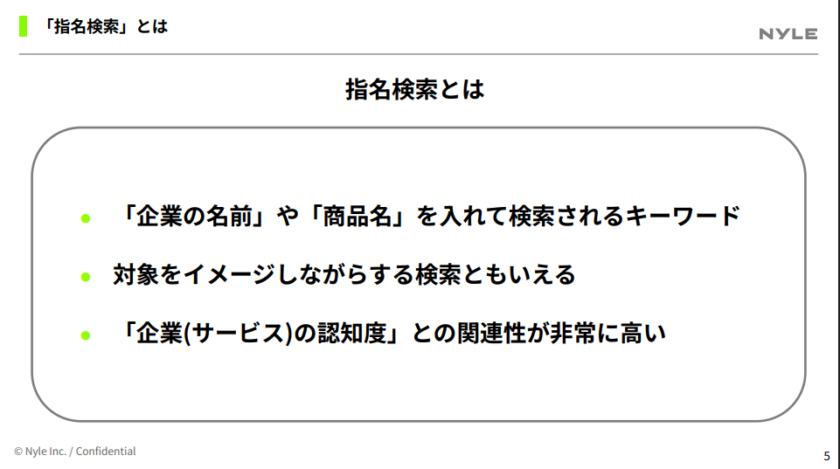

セミナー冒頭で取り上げられたのは、「指名検索は本当に対策すべきなのか?」という根本的な問いでした。

企業名やサービス名で検索される、いわゆる“指名キーワード”は、認知が進んでいる証拠。マーケ施策が成果を出し始めた証でもあります。ところが、多くの企業がこの領域を“放っておいても流入するもの”と見なしてしまいがちです。

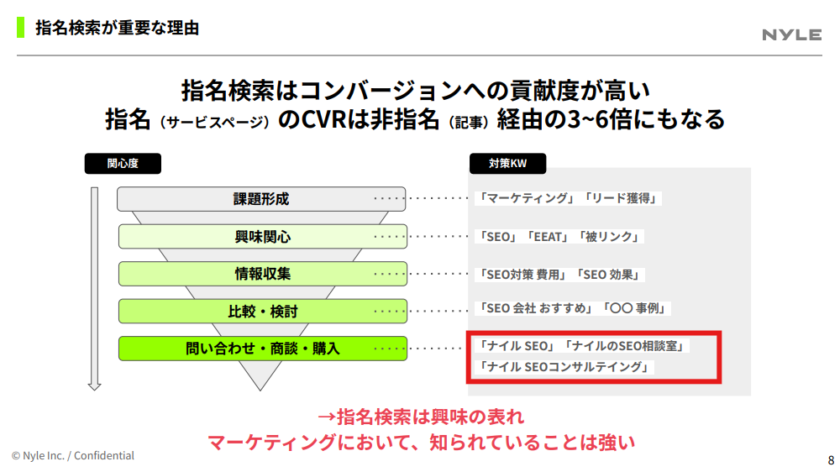

しかし実際には、こうした指名検索が売上やコンバージョンに直結する最も重要な検索行動であり、広告・SEOの観点からも取りこぼしを最小限にする重要な接点だと、登壇者は指摘します。

たとえば、SEOの事例として紹介されたのは、指名キーワード経由想定のCVR(コンバージョン率)が非指名検索の3-6倍に達したケース。すでにサービスに関心を持っているユーザーだからこそ、検索後の行動が早く、成果につながりやすいのです。

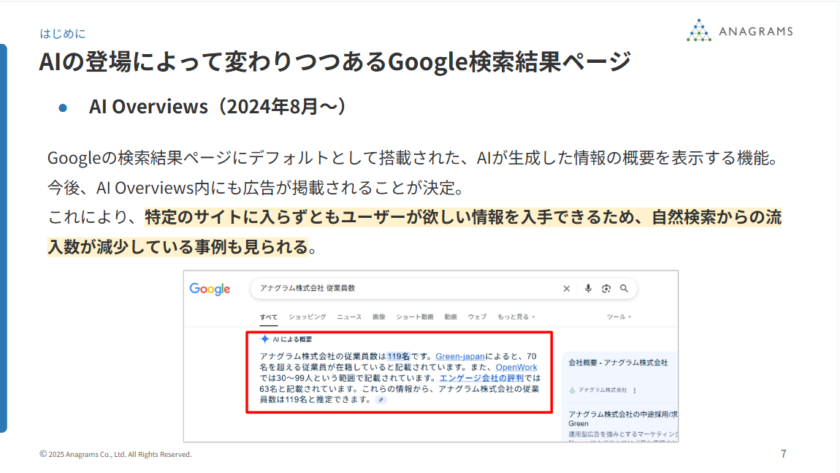

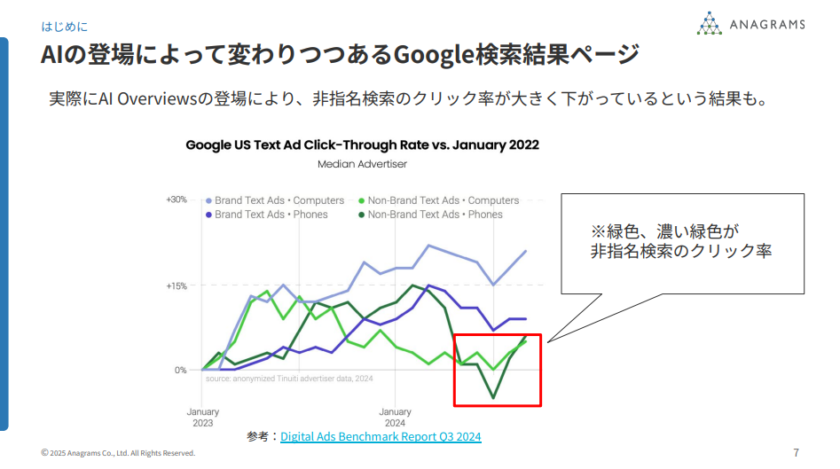

さらに、近年注目されているのが「生成AIの影響」です。 Googleが日本で2024年8月から提供を開始したAI Overviews(生成AIによる検索結果の要約表示)によって、従来の非指名キーワードでの自然検索・広告表示のスペースが縮小されつつあります。

また、AI Overviewsにより、何かを知りたいという検索意図はサイト訪問前に解決する場合が多く、サイトタイプにもよりますが、全体的な流入数は減少傾向にあります。

つまり、ユーザーが自発的に自社名を検索してくれる「指名検索」は、今後さらに貴重な流入チャネルとなる可能性が高いのです。

そのうえで重要なのは、以下のような落とし穴に気づくことです。

- 検索結果の1位が公式ページとは限らない(比較サイトや口コミ記事が上位に来てしまう)

- 表示されている内容が古い/的外れで、ブランドイメージを損なっている

- 他社の広告が出ていてクリックを奪われている

ユーザーの関心が最も高まっている「指名検索」のタイミングで、適切な情報を出せていなければ、その瞬間に失注しているかもしれません。

こうした背景から、セミナーでは「SEOでも広告でも、指名検索は最優先で対策すべき領域である」という共通認識のもと、両チャネルでの基本的な対策が丁寧に解説されました。

SEOでの取り組み:押さえるべき2つの基本

セミナーの前半では、ナイル株式会社の金子氏が、SEOにおける指名検索対策の基本について解説しました。

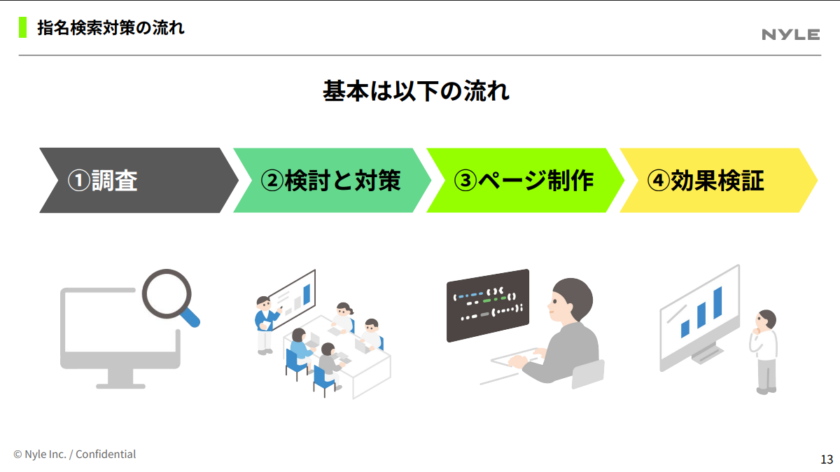

対策のポイントは、意外にもシンプルでした。しかし、なかでも「①調査」と「②検討と対策(優先順位づけ)」の2ステップの精度によって、成果が大きく変わってくるといいます。

① ユーザーが何を求めて指名検索しているのか?まずは「調査」から

最初に取り組むべきは、すでに検索されている指名キーワードの把握です。

サービス名+口コミ、社名+導入事例、ブランド名+保証内容など、 ユーザーがどんな文脈で検索しているのかを洗い出すことで、今あるページで対応できているのか/できていないのかが見えてきます。

具体的な調査方法として紹介されたのは、以下の2つです。

- Google Search Consoleでの流入キーワード分析

→ すでに自社に来ているキーワードの棚卸し - キーワードリサーチツール(例:ラッコキーワード)を活用した調査

→ よくある指名複合ワード(例:「◯◯ 評判」「◯◯ 料金」)を洗い出す

また、BtoBやニッチな商材では「検索されないけど、実際によく聞かれる質問」が多く存在します。

そこで登壇者が強調していたのが、検索行動に表れないニーズの発見。以下のようなアプローチが推奨されていました。

- 営業やCSチームにヒアリングして「よくある質問」を収集

- 業界トップ企業の指名検索キーワードを逆算して、関心のパターンを探る

たとえば、「◯◯ってうちの業種でも使えますか?」という営業現場の声は、 「◯◯ 導入事例(業界名)」という検索ニーズに発展する可能性が高いという実践的な事例が紹介されました。

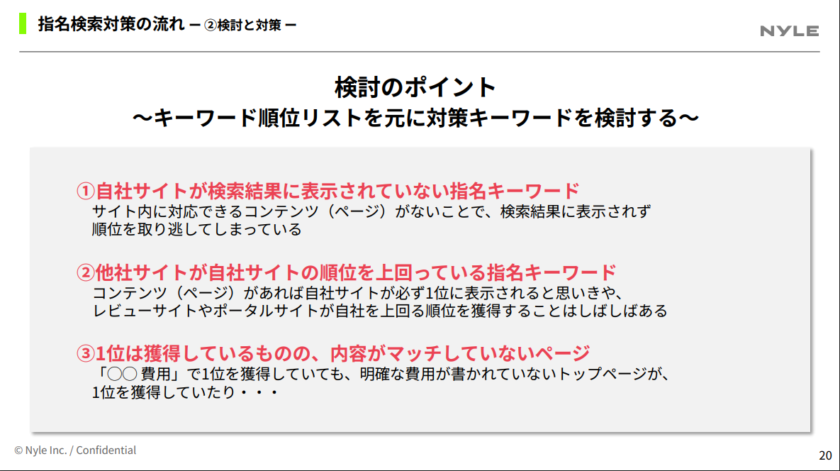

② 施策の優先順位は「表示結果の状態」で決める

調査をもとにキーワードを洗い出したら、次は「検索結果がどうなっているか」に応じて対応の優先度をつけるフェーズです。

金子氏は、見落とされがちな以下の3パターンを具体的に解説しました。

パターン1:自社サイトが出てこない

- 原因:自社ページが存在しない or 内容が薄い

- リスク:他社が書いた不正確/古い情報が上位に表示されてしまう

- 対策:注力キーワードはページ新設、注力外でも最低限の情報整備を

パターン2:他社サイトに順位を抜かれている

- よくあるケース:「サービス名+費用」「会社名+アクセス」「サービス名 + 評判」など

- リスク:第三者の情報が事実と異なり、ユーザーが誤認・離脱する / コンバージョンする確度の高いユーザーが他社サイトに流れる

- 対策:FAQや導入事例、価格・機能比較ページなど一次情報の追加等(口コミや比較系など第三者の意見を欲しているクエリでは、改善しても上位表示が難しい場合が多い)

パターン3:自社サイトが1位だが内容がミスマッチ

- 原因:記事ページやサービスページが検索意図とずれている

- リスク:見込み顧客が必要な情報にたどりつけず他社でコンバージョンする

- 対策:検索意図に即したページ設計+CV導線の明示

登壇者からは、「検索上位に出ている=対策済み、ではない」という言葉も。

上位表示されていても、内容がずれていたり、古かったりすると“指名検索の成果を取りこぼしている”ことになると、実例を交えて語られていました。

このセッションを通して印象的だったのは、指名検索という“成果直結の場面”においてこそ、地道な確認と小さな修正が効いてくるという現場感でした。

次章では、広告の観点からの対策について整理していきます。

広告での取り組み:費用対効果を守りながら最大化するには?

セミナー後半では、アナグラム株式会社の松田さんが登壇。運用型広告の視点から、指名検索における広告配信の考え方や具体的な運用設計のポイントについて語られました。

指名検索は「放っておけばいい」は本当か?

指名キーワードはクリック単価が安く、CVRも高いため、広告配信における“成果の取りやすい領域”として認識されてはいます。

一方で、自然検索で上位に出るなら、広告を出さなくてもいいのでは?という疑問もよく聞かれます。この点について松田氏は、「放置すべきではない」と断言。

理由はシンプルで、自社が広告を出していないとき、他社が指名キーワードで広告を出してくる可能性があるからです。

見えにくいリスク

他社が限定的に(特定の地域、時間帯、デバイス)広告を出しているケースも多く、表面上“出ていないように見える”だけで、知らぬ間に自社の流入が奪われていることも。

自動入札 vs 手動入札──クリック単価をどう最適化するか

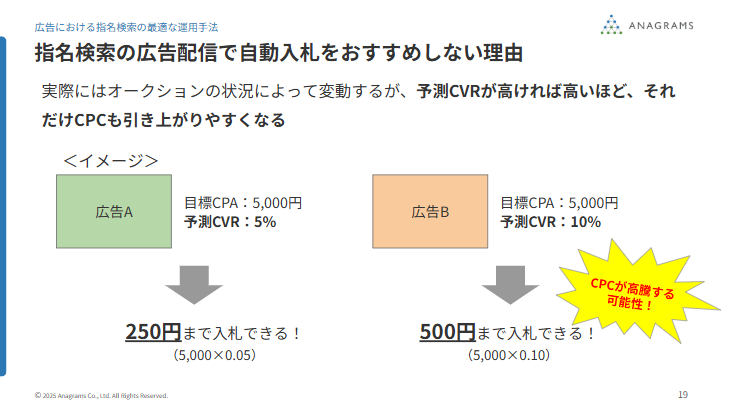

もうひとつの論点が、入札戦略の設計です。

特に指名検索では、CVRの高さゆえに自動入札でCPCが過剰に吊り上がる傾向があり、費用対効果の悪化が起こりやすいという課題があります。

松田氏は、次のような運用指針を共有しました。

- 基本的には、個別CPC設定や上限CPCを設けたポートフォリオ入札戦略がおすすめ

- 自社指名であるにもかかわらずCPCが高止まりしている場合は、競合の入札有無や広告位置の確認を

- オークション分析レポートや広告プレビューを使って、自社の表示位置と他社の影響を見極める

例外的に「自動入札が向くケース」もある

すべての指名検索で手動入札がベストかというと、そうとは限りません。以下のようなケースでは、自動入札の柔軟性がプラスに働くこともあります。

| ケース | 具体例 | 解説 |

|---|---|---|

| 同名サービスが複数存在 | 「アーク」「LIFE」など一般的な名称 | 無関係な文脈での検索を除外・最適化するため |

| 検索意図が広範囲 | テーマパーク名など | チケット購入以外にも複数ニーズが混在する |

このような場合は、上限CPCを設定したうえでの自動入札が有効に機能しやすく、手動では拾いきれないトラフィックの最適化が期待できます。

※以下の記事では「ブランドの登録」という機能を用いた方法も詳しく解説しています

「広告×SEO」の相乗効果を最大化する4つの運用ポイント

指名検索を取りこぼさないためには、広告とSEOの連携が欠かせません。 広告運用で特に重要な4つの視点が紹介されました。

① CPCの適正化:推奨入札価格だけでなく、表示位置と競合状況を総合的に確認

- 推奨入札価格はあくまで目安

- 実際の表示順位(広告プレビュー)と競合の出稿状況(オークション分析)を見て判断

② ブランド内でのサービス棲み分け:toB/toCなど意図が異なる場合は注意

- 検索語に合わせて、広告文・遷移先を最適化

- 例:「転職サイト」と「採用ツール」で同一ブランドを展開している場合、混在リスクあり

③ ユーザーの意図に合わせた訴求とLP設定:地名・業種など複合キーワードに対応

- 例:「〇〇 渋谷」→ 渋谷の店舗ページや拠点案内ページに遷移させる

- 訴求ワードと遷移先の一貫性がCTR・CVRを大きく左右する

④ 除外キーワードの設計:意図しない流入を防ぐ“守り”の運用も重要

- 「関連検索」「サジェスト」などをもとに、成果につながらない語句を除外設定

- 配信前にある程度の除外候補を洗い出しておくのが◎

このように、指名検索の広告運用では、「どう配信するか」だけでなく、「どう守るか」「どう最適化するか」という視点が欠かせません。

SEOと同様に、表面的に出稿しているだけでは成果を取りこぼしてしまうのです。

まとめ:指名検索は“認知の次”を取り切るラストタッチ

セミナーを通じて印象的だったのは、指名検索が「すでに関心を持っているユーザー」との、数少ない接点であるという前提を、改めて実感させられたことです。

広告やコンテンツ施策によってサービスの認知が広がると、ユーザーは社名や商品名を検索するようになります。その瞬間こそが、購買・申込といったアクションにもっとも近いフェーズ。

にもかかわらず、「自然検索で出るから大丈夫」と見過ごされ、コンバージョン直前の機会損失が起きているケースは少なくありません。

また、AIによる検索体験の変化や、比較サイト・レビューサイトの台頭により、公式情報がユーザーに届く難易度は以前より確実に上がっているといえます。

だからこそ、SEOと広告の両輪で、「指名されたときに、正しく、わかりやすく、信頼できる情報を届ける仕組み」が求められているのです。

指名検索は、企業が積み上げてきた認知資産に対して、きちんとアプローチするための仕組みです。 目立つ施策ではないかもしれませんが、だからこそ、少し手をかけるだけでも想像以上の成果につながる可能性があります。

ぜひこのセミナーをきっかけに、自社の指名検索まわりを“点検”してみてください。