デジタル広告におけるターゲティングは、長らく広告運用者が細かく条件を設定する「手動運用」が中心でした。年齢や性別、地域、興味関心を組み合わせて「狙いたい顧客層」を設計し、それをもとに配信を行う。経験や勘に基づく調整が成果を大きく左右することも少なくありません。

しかし、ユーザー行動の多様化とデータの膨張、そして広告クリエイティブの消費スピードの加速によって、こうした手作業による調整はAIと機械学習を活用した自動化が新たなスタンダードとなりつつあります。

Metaが展開する「Meta Advantageスイート」はその象徴的な存在で、キャンペーン設計、予算配分、配置選定、クリエイティブ最適化といった領域をAIに委ねる仕組みです。今回ご紹介するのはそのうちのひとつ 「Advantage+ オーディエンス」 です。

この機能は、従来のように広告主がオーディエンスを細かく指定するのではなく、MetaのAIが成果につながりやすい層を自動的に探索し、ターゲティングを最適化します。言い換えると、「広告主が細かく絞る」のではなく、「AIに広く探させ、その方向性を提案や制御で補う」という新しいアプローチです。

目次

Advantage+ オーディエンスの仕組み

Advantage+ オーディエンスは、MetaのAIが過去の配信実績やユーザー行動データをもとに、成果につながりやすいユーザーを自動で探し出す仕組みです。広告主は従来のように細かく条件を決める必要はなく、地域や年齢の下限といった最低限の情報を与えるだけで運用を始められます。そこから先はAIが探索を続け、反応の良いユーザーに徐々に配信を集中させていきます。

従来のターゲティングとの大きな違いは、「広告主が定義した条件の枠内だけに配信する」のではなく、AIがその枠を越えて成果を広げていく点です。もちろん、完全に任せきりではなく、広告主はヒントや除外条件を追加することもできますが、中心となるのはあくまでAIによる自動最適化です。

仕組みを理解するうえで押さえておきたい要点は次の通りです。

- 入力は最小限:設定するのは地域や年齢の下限など基本的な条件のみ

- AIが活用するデータ:ピクセルやCAPIを通じた行動データ、過去のコンバージョン履歴、広告クリエイティブやランディングページの情報

- 自動探索の特徴:最初から理想的なユーザーを絞り込むのではなく、配信を重ねながら成果の出やすい層を学習していく

このプロセスには「学習期間」が不可欠です。配信直後はクリック単価や獲得単価が高く出たり、日ごとの数値が安定しないことがありますが、それはAIが学習している途中だからです。Metaは少なくとも7〜14日間、あるいは週50件以上のコンバージョンが集まるまでは大きな変更を避けるよう推奨しています。

つまり、Advantage+ オーディエンスは「最初から成果を保証する仕組み」ではなく、「一定のデータと時間をかけてAIが最適化を進める仕組み」です。運用者に求められるのは、従来のように細部を設定することではなく、AIが学習できるだけの十分なデータ環境と多様なクリエイティブを準備することだと言えるでしょう。

設定方法

Advantage+ オーディエンスはキャンペーンタイプにより設定画面がやや異なります。それぞれ対応するキャンペーンごとに解説します。

認知度、トラフィック、エンゲージメントの目的

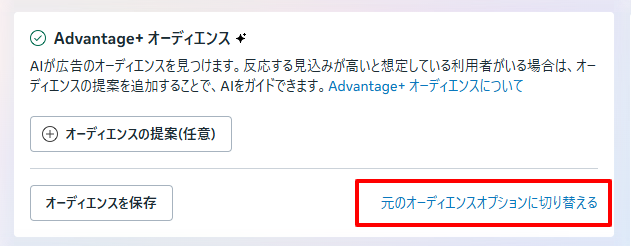

[広告セット]レベルに移動。新しいキャンペーンの場合、Advantage+ オーディエンスが利用可能であれば自動的に適用されます。

適用をオフにしてこれまで通りオーディエンス条件を指定する場合は、[元のオーディエンスオプションに切り替える]を選択しましょう。

なお、キャンペーンを編集または複製する場合は、[オーディエンス]の下で[Advantage+ オーディエンスを使用する]を選択します。

推奨設定でキャンペーンを複製する場合、Advantage+ オーディエンスが自動的に適用されます。

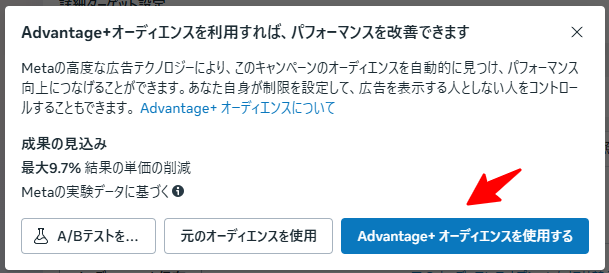

売上、アプリの宣伝、リードの目的

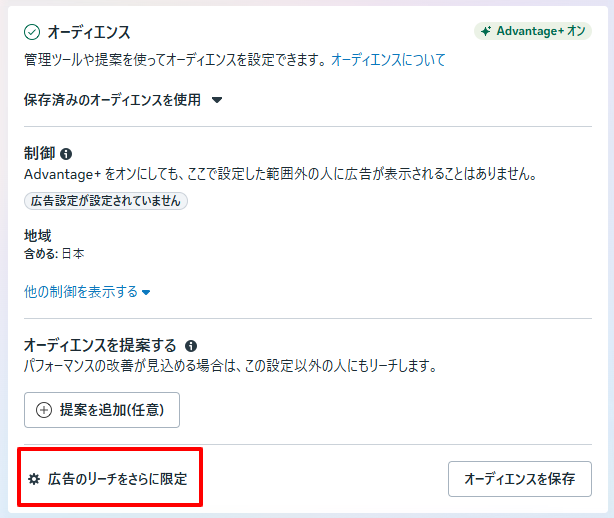

同じく[広告セット]レベルに移動。こちらも新しいキャンペーンの場合、Advantage+ オーディエンスが利用可能であれば自動的に適用されます。

オフにするには、[広告のリーチをさらに限定]を選択します。キャンペーンを複製する場合、Advantage+ オーディエンスが自動的に適用されます。

「制御」と「提案」の使い分け

Advantage+ オーディエンスは、完全にAI任せにすることもできますが、広告主が「方向性」を示すことも可能です。その方法が「提案」と「制御」です。両者は似ているようで性質が異なり、理解して使い分けることが重要です。

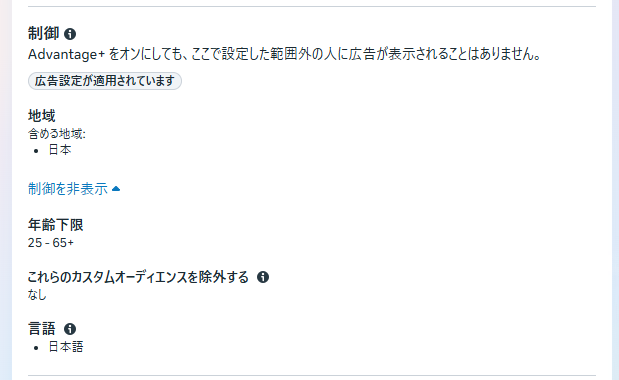

オーディエンスの制御

制御は強制力を持ちます。配信したくない層を明確に除外できる仕組みで、AIもその条件を必ず守ります。

制御で設定できる主な内容

- 既存顧客リストなどオーディエンスの除外

- 特定の地域や年齢層を外す・含める

- 言語を限定する

- 他キャンペーンと重複しないように除外する

特に新規獲得キャンペーンでは、既存顧客を除外する設定が欠かせません。制御をきちんと行わないと、AIが「反応が良い層」として既存顧客にばかり配信してしまい、効率が悪化する可能性があります。

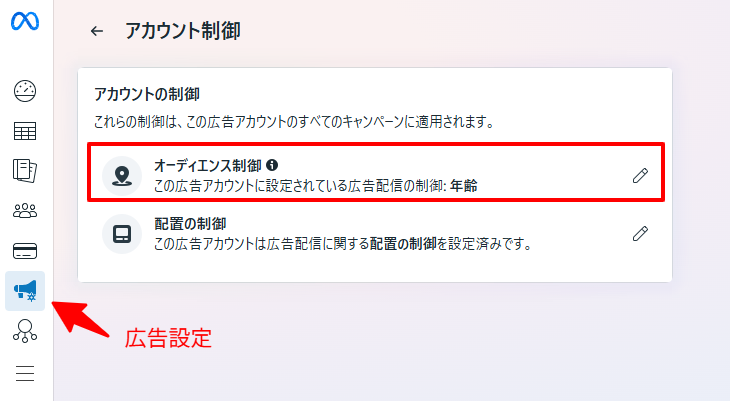

広告アカウントのすべてのキャンペーンに適用したい制御

なお、広告アカウントのすべてのキャンペーンに適用したい制御については左メニューの「広告設定」から設定が可能です。

とくに対象年齢や提供地域が限られるサービスでは、あらかじめ広告アカウント単位で制御しておくのが安心です。

一方で、キャンペーンなどに応じて柔軟に調整したい場合には、思わぬ制御とならないよう、注意して利用しましょう。

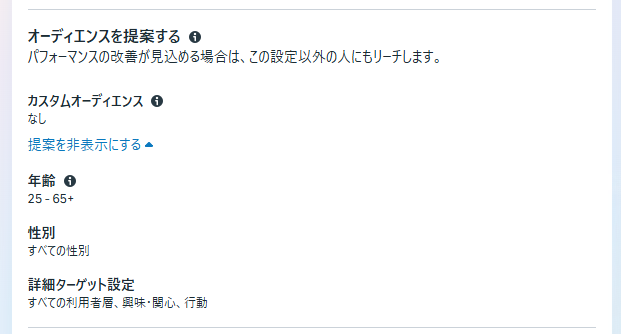

オーディエンスの提案

一方で、提案はAIへのヒントのようなものです。広告を届けたい層を広告主が示すと、AIはそれを参考にしながら探索を始めます。ただし、提案はあくまで「参考」であって、必ずしもその範囲に限定されるわけではありません。

提案できる主な項目

- カスタムオーディエンス(購入者リストやサイト訪問者など)

- 年齢の範囲

- 性別

- 詳細ターゲット(利用者層、興味・関心・行動)

このように提案を与えると、AIはその条件を手掛かりに最適化を進めます。例えば「既存顧客に近い層を見つけてほしい」と考える場合には、購入者のカスタムオーディエンスを提案として入力するのが有効です。

さらに、Metaが提供する「値のルール(Value Rules)」を組み合わせると、単に「誰に配信するか」だけでなく「どの顧客をより価値ある成果として扱うか」を調整できます。たとえば、購入金額が高い顧客やリピートが期待できる顧客に重みづけを行えば、AIはその条件を考慮して最適化を進めます。

まとめると、提案はAIへの指針、制御はAIへの制約、価のルールは成果の重みづけです。これらを組み合わせることで、AIの探索力を活かしつつ、ビジネスにとって本当に価値のある顧客にリーチできる配信を実現できます。

| 調整方法 | 役割 | 主な設定内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 提案(Suggestion) | AIに方向性を示す | 地域、年齢・性別、言語、カスタムオーディエンス | あくまでヒント。必ずしも限定はされない |

| 制御(Restriction) | AIに制約を与える | 除外リスト、特定地域・年齢の除外、重複防止設定 | 強制力があり、必ず守られる |

| 価のルール(Value Rule) | 成果の価値づけ | 購入金額や顧客属性ごとの重みづけ | 「誰に」だけでなく「誰をより重視するか」を調整できる |

この比較からわかるように、提案はAIに“方向性”を、制御は“境界線”を、価値のルールは“優先度”を与える仕組みです。

従来のオーディエンス設定との違い

Advantage+ オーディエンスを理解するうえで欠かせないのが、従来のオーディエンス機能との違いです。特に「Advantage詳細ターゲット設定」や「カスタム/類似オーディエンス」との関係を整理しておくと、どの場面で使うべきかが明確になります。

従来のターゲティングは、広告主が指定した条件の範囲でしか配信されません。これに対してAdvantage+ オーディエンスは、最低限の条件や提案を参考にしながらも、AIが自動で範囲を拡張して成果の出やすい層を見つけていきます。

以下の表にまとめると、位置づけの違いが整理しやすいでしょう。

| 機能 | 主な目的 | 特徴 | 適した活用シーン |

|---|---|---|---|

| Advantage+ オーディエンス | 新規顧客の開拓 | 条件入力は最小限。AIが広く探索し、成果の高い層に配信を最適化 | 新しい層を見つけたいとき。ターゲットがまだ明確でないとき |

| Advantage詳細ターゲット設定 | 興味・行動の指定+その周辺層への拡張 | 興味関心や行動を基準に、類似層へ配信を拡大。ただし年齢や地域などは固定 | 既知の興味関心カテゴリがある場合。デモグラは厳密に守りたい場合 |

| カスタムオーディエンス | 既存顧客への再アプローチ | 自社の顧客データ(購入者、サイト訪問者など)を基に配信 | リターゲティング、既存顧客への再訴求 |

| 類似オーディエンス | 顧客に似た新規層の開拓 | 基準となる顧客データから、類似度1〜10%の範囲で拡張 | ある程度ターゲット像が明確で、それに似た層を開拓したい場合 |

この比較からわかるように、Advantage+ オーディエンスは「どんな顧客が成果につながるのかをAIに探索させる」ための機能です。対してカスタムや類似は、すでに把握している顧客データを起点にしたアプローチであり、ターゲットが明確な場面に適しています。

では実際に、どのように使い分ければよいのでしょうか。おもなケース別にまとめてみました。

| ユースケース | 適した機能 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 新規顧客開拓(広く探索) | Advantage+ オーディエンス | 最小限条件で開始。AIに探索余地を与え、学習期間を確保。短期CPAよりLTV/ROAS重視。 |

| 既存顧客の再訴求 | カスタムオーディエンス | 過去購入者や訪問者を基点に再接触。新規施策と棲み分け必須。 |

| 既存顧客に似た層の開拓 | 類似オーディエンス | LALを狭く(1〜3%)取れば質重視、広く(5〜10%)取れば量重視。データ鮮度が鍵。 |

| 特定興味・行動層への訴求 | Advantage詳細ターゲット設定 | 趣味嗜好やBtoB業種など、狙いが明確な時に有効。 |

| 短期・限定キャンペーン | 従来型詳細設定/リスト | 学習期間を待てない施策ではAI任せは不利。イベントやセール告知で活用。 |

オーディエンス機能は「どの場面で何を選ぶか」が重要です。考えるうえでの軸は大きく三つあります。

まず時間軸です。長期的に顧客を育てたいならAdvantage+を使い、AIに学習させながら成果を安定させます。逆に、短期的に成果を求めるキャンペーンでは従来型の詳細ターゲティングやリスト活用の方が確実です。

次にデータ資産の有無です。顧客リストや購入履歴などが豊富にある場合は、カスタムや類似オーディエンスを優先できます。データが少ない場合はAdvantage+を活用して新しい層を探索し、その中で得られたデータを次に活かすのが有効です。

最後に業態やターゲットの特性です。BtoC商材のように幅広い層を対象にするならAdvantage+や類似が強みを発揮します。一方、BtoBや特定の年齢層など明確に絞りたいケースでは、従来型のターゲティングを併用するのが適しています。

この三つの観点で整理すると、自分のキャンペーンに合った使い分けが見えてきます。

まとめ

Metaは今後もAI主導の自動化を強化していく方針を明確にしています。すでに一部の広告フォーマットではオーディエンス設定の選択肢が縮小され、AIによる最適化が前提となりつつあります。今後はさらに、広告主が細かく条件を入力する余地は少なくなり、「AIに任せるのが標準」 という時代が加速していくでしょう。

こうした流れの中で、広告運用者の役割も大きく変化します。従来のように細かい設定や入札の調整に時間を割くのではなく、次のような領域で価値を発揮することが求められます。

- 高品質なデータの提供

Conversion APIやCRMデータを通じて正確でリッチな顧客データをAIに渡すことが成果の前提となります。 - 多様なクリエイティブの準備

どんな層に広告を届けるかはAIが決めるため、クリエイティブ自体が「ヒント」としての役割を持ちます。多様な表現を用意し、学習を助けることが重要です。 - 長期視点での評価

短期のCPAやクリック率にとらわれず、LTVやROASといった長期的な指標で成果を見極める姿勢が欠かせません。

クリエイティブについては、「Advantage+ クリエイティブ」が提供されています。選択肢の一つになりますが、拡張性が高く意図しないものにならないように注意が必要です。

詳細は以下よりご確認ください。

将来的には、広告主が与えるのは「目的」「予算」「素材」だけで、AIがターゲティングから配信、最適化までを自動で担う可能性もあります。そのときに残る人の役割は、AIが学習するための土台を整え、ビジネスのゴールと照らし合わせて戦略を描くことです。

参考:

Advantage+ オーディエンスについて | Metaビジネスヘルプセンター

Advantage+ オーディエンスでのオーディエンス制御とオーディエンスの提案について | Metaビジネスヘルプセンター

Advantage+ オーディエンスを使用してキャンペーンを作成する | Metaビジネスヘルプセンター