「80%の確率で成功する」と「20%の確率で失敗する」。同じ情報であっても、前者のほうがポジティブに受け取られる人は多いでしょう。これは「フレーミング効果」と呼ばれる心理現象によるものです。

行動経済学の分野で注目されるこの効果は、人の意思決定における認知バイアスの一種で、情報の枠組み(フレーム)によって評価が変わることを意味します。特にマーケティングの文脈では、顧客の心にどう届くかが購買行動やブランドイメージに直結するため、戦略的な活用が求められます。

目次

フレーミング効果の基本構造

フレーミング効果とは、同じ事実でも提示の仕方によって受け手の判断や感情が変わる現象です。1979年に心理学者カーネマンとトベルスキーが「プロスペクト理論」の中で提唱し、特に損失回避バイアス(人は利益より損失を強く避ける傾向)と関連づけて語られます。

2つのフレーム

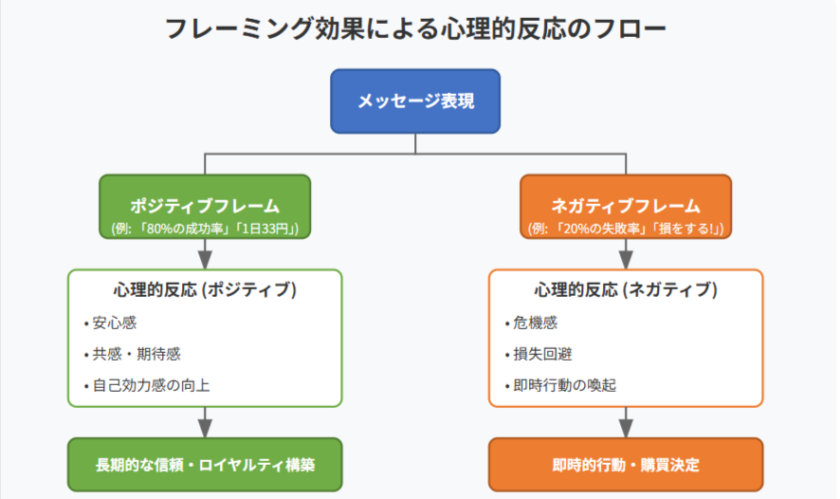

「損をしたくない」という心理に併せたメッセージ表現には大きく次の2つがあります。

以下のように、さまざまな商品・サービスで活用ができます。

| 商品/サービス | ポジティブフレーム例 | ネガティブフレーム例 |

|---|---|---|

| オンライン英会話 | 「受講者の85%が『英語を話す自信がついた』と回答」 | 「未受講者の20%が『英語面接に自信が持てなかった』と回答」 |

| 家計簿アプリ | 「利用者の8割が『無駄な支出が減った』と実感」 | 「未利用者のうち30%が『何に使ったかわからない出費がある』と回答」 |

| 収納グッズ | 「この収納ボックスでクローゼットがスッキリ片付いた人が95%」 | 「使わなかった人の半数が『部屋が片付かないまま』と回答」 |

| プロジェクト管理ツール | 「導入後、9割のチームが『進捗が可視化できた』と回答」 | 「導入しなかったチームの40%が『作業の抜け漏れが多かった』と回答」 |

フレーミング効果のマーケティング活用

消費者は日々、膨大な選択肢の中で短時間の判断を迫られています。マーケティングでは、短時間で価値を伝え、行動につなげることが重要であり、そのための武器となるのがフレーミング効果です。

以下はフレーミング効果をマーケティングに活用して効果が見られた一例です。

例1. ポジティブな価値訴求で売上増

某食品メーカーでは、「脂肪分ゼロ」という機能訴求から、「毎日の健康をサポート」という生活提案型のフレーミングへ切り替えた結果、売上が20%増加しました。背景には「自己効力感を高めるメッセージ」が影響していたと考えられます。

例2. 単位の置き換えで心理的ハードルを下げる

ある動画サブスクリプションサービスは、「月額1,000円」から「1日あたり33円」への訴求に変更。金額自体は変わらないにもかかわらず、登録者数が急増しました。これは、日常支出との比較可能性を高めるフレーミングによって心理的負担が軽減された好例です。

| Before(事実強調) | After(価値訴求) | 期待される心理反応 |

|---|---|---|

| 月額1,000円 | 1日33円 | 安価に感じる |

| 脂肪分ゼロ | 健康をサポート | ポジティブに感じる |

いずれも、商品やサービス自体には変更を加えたりをせず、「見せ方」だけを変えています。

- 「月額1,000円」より「1日たった33円」のほうが心理的負担が少なく感じられる

- 「脂肪分ゼロ」より「毎日の健康維持をサポート」の方が前向きに受け取られる

このように、単なる事実提示ではなく、受け手の思考フレームにフィットする伝え方を設計することで、消費行動をより自然に引き出すことが可能になります。

注意すべき落とし穴:信頼を損なわないために

フレーミング効果は強力な心理ツールである一方で、誤った使い方をするとブランドへの不信感を生み出すリスクもあります。特に以下のような点に注意が必要です。

不安を煽りすぎる表現

「今すぐ買わないと損をする!」といったネガティブフレームは一時的な反応を引き出すかもしれませんが、長期的なブランド価値を毀損する恐れがあります。人間の「損失回避」の心理を過度に刺激する表現は、警戒や不信を招きやすくなります。

ターゲットの心理特性に適応していない

同じフレーミングでも、若年層には「楽しさ」や「挑戦」が、シニア層には「安心」や「損失回避」が響きやすいとされます。一律のメッセージは効果が限定的です。セグメントごとの心理特性を踏まえたフレーム設計が必要です。

誇張や過大表現

強調しすぎた表現や現実離れしたコピーは、短期的な注目を集めても信頼の喪失に直結します。特にリピートビジネスでは、初回の誤解が長期の機会損失につながります。

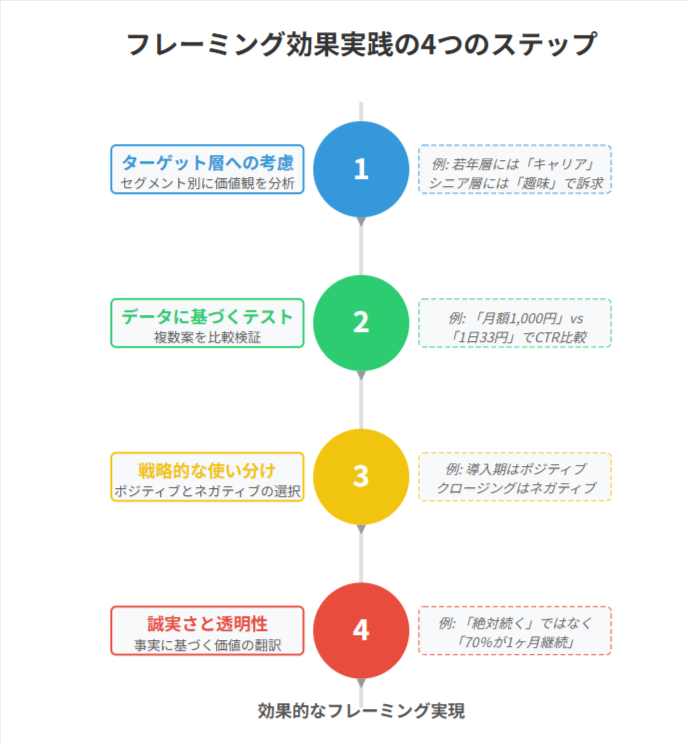

フレーミング効果を実践に落とし込む4つのポイント

フレーミング効果を理解するだけでは、顧客の行動は変わりません。重要なのは、それを“どう応用するか”という実践の設計です。

ここからは、実際のマーケティングやコミュニケーションにフレーミング効果を活かすための具体的な4つのポイントを紹介します。ユーザーの心理を動かし、共感と行動を引き出すために、戦略的に「伝え方」を選ぶ視点を身につけましょう。

1. 誰に届けるかでフレームは変わる

効果的なフレーミングは、「誰に対して伝えるか」で成立します。セグメント別に価値観・悩み・理想像を分析し、それにフィットする枠組みでメッセージを設計しましょう。

例:英会話サービスの場合

- 若年層(キャリア志向)向けフレーム:「英語が話せると海外プロジェクトに抜擢されやすくなる」

- シニア層(自己実現・趣味志向)向けフレーム:「旅行先で困らない英語を、楽しくゆっくり身につけられる」

このように、同じサービスでも“価値の捉え方”に合わせた伝え方が重要です。

2. 勘ではなくデータで判断

伝え方の最適解は、現場で試してみないとわかりません。複数のフレーム案を並行してテストし、定量的な反応を見ながら最適なものを選定しましょう。

例:サブスクリプション型アプリの訴求

- パターンA(価格訴求): 「月額980円で使い放題」

- パターンB(日常換算訴求): 「1日たった32円で生活が変わる」

CTR(クリック率)やCVR(成約率)の違いを検証することで、思い込みを排除した判断が可能になります。

3. ポジティブとネガティブを戦略的に使い分ける

ポジティブなフレームは安心感や共感を生み出し、ネガティブなフレームは危機感や行動喚起に向きます。訴求目的やタイミングに応じて、どちらを強調すべきか選びましょう。

例:クラウドストレージサービス

- ポジティブフレーム(利便性訴求): 「写真も資料も、自動で安心保存」

- ネガティブフレーム(リスク回避訴求):「万が一の端末トラブルでも、大切なデータは守られる」

プロモーション初期はポジティブ訴求で共感を得て、クロージング段階ではネガティブ訴求で「今すぐ使う理由」をつくる、という流れも有効です。

4. 誠実さと透明性を守る

フレーミング効果は“印象操作”の手法ではありません。あくまで「伝える価値の翻訳」であり、事実ベースでの誇張なき表現が信頼を築きます。

例:習慣形成アプリの表現

- NG表現(過剰期待): 「これを使えば絶対に続く!」

- OK表現(共感と透明性): 「3日坊主だった人の70%が、1カ月以上続けられたと回答」

過剰な表現は短期のコンバージョンにつながっても、レビュー離脱やクレームにつながりやすく、長期的にはブランド毀損の原因になります。特にサブスクやリピートビジネスでは、「信頼の蓄積」がLTVに直結することを忘れてはなりません。

フレーミング効果は「正しく使う」ことで最大の成果を生む

フレーミング効果は、表現を変えるだけで人の行動に影響を与えるほどの強力な手法です。だからこそ、心理的メカニズムを理解したうえで、倫理的かつ戦略的に活用する視点が求められます。

誇張や煽りではなく、「伝える価値をどう翻訳すれば伝わるか?」という視点でフレームを設計することが、これからのマーケティングにおいてますます重要になるでしょう。

![[発注書付]リスティング広告担当者がイメージ広告(バナー広告)を発注する際に気をつけている8つのこと](https://anagrams.jp/wp-content/themes/anagrams2023/common/images/img-thumb-logo.png)