引き継ぎや異動、新しいミッションが始まったとき、「がんばっているのに、前に進んでいる感じがしない」と戸惑ったことはありませんか。

タスクは増えるのに全体像が見えず、何から手をつけたらいいのか分からない。そんな状況は、誰しも一度は経験があると思います。

筆者も、運用型広告エキスパートとして何度も案件の引継ぎを担当したり、育休を経て人事やマーケティングなどの別部署に異動、新しいミッションに取り組む経験もしました。

新しい仕事自体にはワクワクするものの、まったく勝手が異なる部署への異動の際は、右も左も分からずキャッチアップする日々が続き、正直しんどいと感じることも……。

全体像が見えず空回りしたり、周りとの連携がうまく取れず焦る場面も多くあったことを覚えています。

そんな状況を打開するため、一つずつ状況を整理していくうちに、まるで絡まった糸がほどけるように、少しずつ前に進めるようになったと実感しました。

本記事では、それらの経験をもとに、”散らかっている感”のある仕事を整え、スムーズに動き出すための考え方と工夫をご紹介します。

目次

“散らかっている感”のある状況とは

仕事をしていて、こんな状況に陥ったことはありませんか。

「どこから手をつけていいか分からない」

「修正ばかりで前に進まない」

「よかれと思った提案が通らない」

「同じことを複数人でやってしまっている」

「ミスが継続している」

これは、誰かが怠けているわけでも、努力が足りないわけでもありません。

多くの場合、「5W1H」(何を・誰が・いつまでに・なぜ・どこで・どうやって)が不明確なことが原因です。まずは深呼吸して、5W1Hのうちのどこが不明確なのかを整理しましょう。

散らかった状況を整理する5W1H

| What | 何をやるべきか、具体的に見えていない |

|---|---|

| When | いつまでにやるべきか、明確に決められていない |

| Why | なぜやるのか、過去の経緯などを把握できていない |

| Who | 誰がやるのか決まっていない |

| Where | どこで進めるべきかわからない |

| How | どのような手順で進めるべきかわからない |

不明確な点が把握できたら、次は具体的に状況を改善していきましょう。ここからは起こりがちな状況をもとに、対応策を紹介していきます。

「どこから手をつけていいか分からない」(What・When)

「どこから手をつけようか⋯⋯。」

新しい仕事を任されたとき、そんな風に感じたことはありませんか?

タスクは山積みなのに、全体像が見えず、何を優先すべきかも曖昧なまま。とりあえず目の前のことから着手したものの、どこか空回りしているような感覚……。

これは、何を、いつまでにやるのかが不明確(What,When)だから起こることです。

筆者も、異動や引き継ぎのタイミングで新しい案件を任されたとき、とにかく「早くキャッチアップしなきゃ」という焦りから、手当たり次第に資料を読み込み、ToDoリストを埋めていったことがありました。しかし、とにかく手を動かし続けても「自分が何を目指しているのか」が見えてこない。”動いているのに前に進んでいない” そんな状態になっていたのです。

この“散らかった感じ”から抜け出せたきっかけは、業務の流れをざっくりと書き出してみたことでした。すると、何を、いつまでにやるのか(What,When)が自然と浮かび上がってきてそれに合わせて自分の動きも整理されていったのです。

「どこから手をつけたらいいのか分からない」と感じた場合は、まず「いつまでにどういう状態にするのか」を決めることをおすすめします。

業務フローとともに情報を整理

「What・When」を決めるためには、全体の業務の流れをもとに整理すると判断しやすくなります。

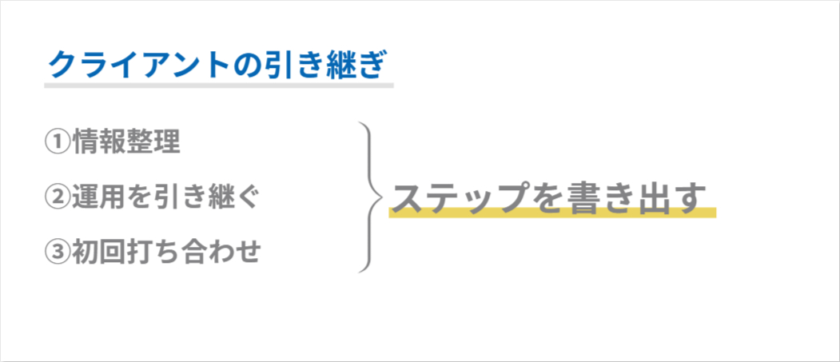

クライアントの引き継ぎを例にみていきましょう。

まずは、ステップを書き出します。目的は大まかな流れを掴むことなので、この時点で厳密なフローを洗い出す必要はありません。

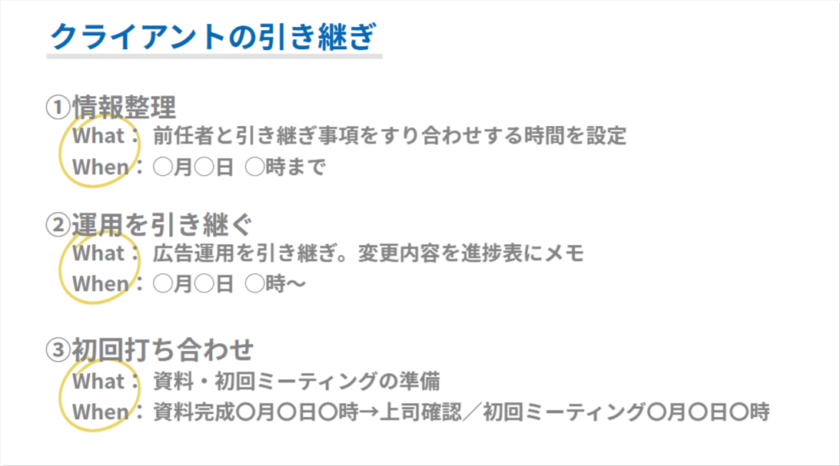

その後、ステップに「(What)なにを、(When)いつまでに」を入れていきます。

Whatを書き出す際のポイントは、なるべく具体的なアクションに落とし込むことです。その際、1つのステップに対して複数のWhatが紐づく場合もあります。

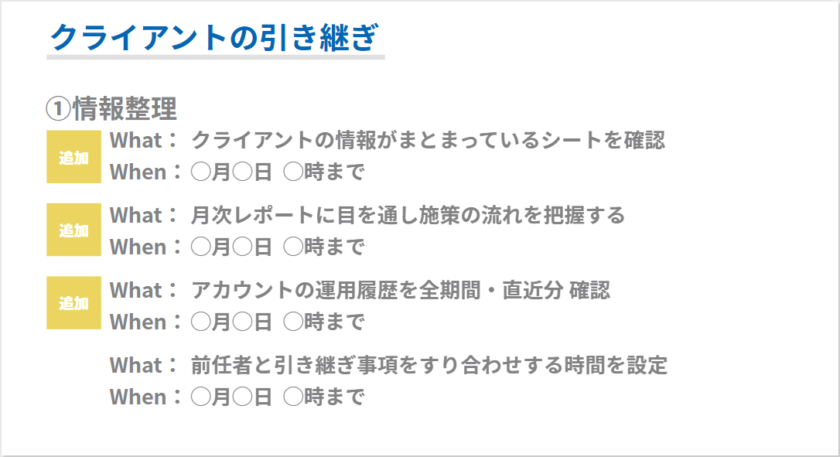

たとえば、①情報整理というステップに対して「前任者との引き継ぎミーティングを設定」というWhatを書き出したとします。すると、打ち合わせまでにやらなければいけないこととして、クライアントの情報がまとまっているシートや月次レポートの確認、施策の流れやアカウントの運用履歴の把握など、芋づる式にWhatが出てくるかもしれません。これらをすべて書き出しましょう。

タスクを具体的なアクションに分解し、それぞれに納期を設定することで、「情報整理」という大きな業務を着実に進めることができます。

また、Whenを設定する際にも「今週中」など曖昧な設定ではなく、「◯月◯日◯時」とはっきり決めておくことで、お互い次の動きが想定しやすくなり、不要な確認や心配を防げるでしょう。

「修正が多い・提案が通らない」(Why)

アウトプットしても、毎回のように修正・確認が入り、やり取りばかりが増えていく……。「もっとよくなるのでは」と提案しても、なかなか受け入れられない⋯⋯。

こうした状況は、理由や背景の認識がズレている(Why)ことが原因です。クライアントとのやり取りだけでなく、上司と部下、他部署との連携など、さまざまな場面で起こります。

認識のズレの正体は「隠れた前提」

頼む側と任される側の間で「隠れた前提」があると、ズレが大きくなります。

頼む側は、すでに全体を把握しているがゆえに「言わなくてもわかるだろう」と無意識に省略しがちです。たとえば、頼む側が「定例資料をミーティングまでによろしく」と言ったとき、実際は「クライアントの担当者がそのまま上司に報告できるように、PowerPointで結果と考察を資料化し、ミーティング前に先方に共有してほしい」と考えている、といったケースなどが挙げられます。しかし、任される側にとってはその省略部分は「隠れた前提」となっており見えません。

このズレが、確認や修正の手間を増やし、作業効率だけでなくやる気も削いでしまうことも……。

まずは依頼側も任される側も、お互いが見えている範囲や視点が違うことを意識するだけでも、コミュニケーションのズレは減らせるでしょう。

さらに、具体的にどのようにズレを防ぐのか、ポイントを紹介します。

仮説とともに聞く

隠れた前提を探すには、自分なりの仮説や調べたことを添えて、確認しながら聞くのも効果的です。

たとえば、広告のクリエイティブ作成を担当することになった際、「今回は、既存ではなく新規ユーザー向けの訴求を重視しようと思いますが、相違ないでしょうか。」と、前提を事前に確認すると、制作物の方向性がズレにくくなります。自分なりの理解を添えて確認・質問すると、聞かれた相手も認識とズレがないかをすり合わせすることができます。

過去の経緯を踏まえた提案をする

新しくチームに入った人が「よさそう」と思ったアイディアも、実はすでに何度も検討され、見送りになっているかもしれません。

「もしかすると、あえてやっていないのかも」という視点を提案前に持つことで、提案の方向性や伝え方が変わってくることがあります。

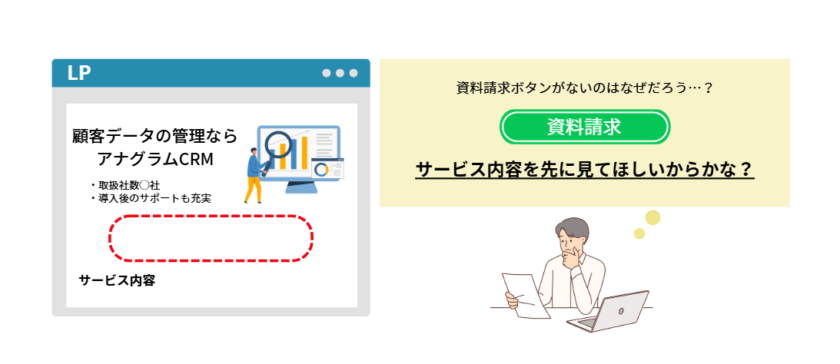

例えば、ランディングページの改善を任せられたとき、自分としては「ファーストビューにCTAボタンを置けば申込みが増えるのでは?」と思っても、過去に実施した結果、サービス理解が浅いリードが増え、営業効率が落ちてしまったという経緯があったのかもしれません。

こうした背景を理解するには、過去の資料や議事録に目を通したり、「◯◯を決めたときはどんなことを優先されたのですか。」と関係者に聞いてみるのも有効です。

背景を把握して提案することで、納得感や信頼感を高めることができるでしょう。

「同じことを、複数人でやっている」(Who・Where)

同じ目的に向かっているはずなのに、それぞれがバラバラに動き、気づけば似たような作業を複数人で取り組んでいる……。

これは、誰がどこでやるのか不明確(Who,Where)なことが原因です。

特に、クローズドのチャットや小規模なミーティングだけで話が進むと、情報が断片的になりがちです。見えている情報が人によって違えば、良かれと思って動いていても、結果的に重複やすれ違いを生んでしまいます。

情報が「見える仕組み」をつくる

こうしたズレを防ぐためには、「見える仕組み」を整えることが大切です。情報を関係者が見える場所に残すことで、無駄な重複やすれ違いを防げます。

もちろん、すべての情報をオープンにする必要はありません。ただ、「これは本当にクローズドでいいのか?」を一度見直してみると、無駄なすれ違いを防げるはずです。

もし、同じような質問が複数人から出ているのであれば、情報共有が必要なサインかもしれません。

ナレッジ共有ツール(Notion)を活用し議事録に残す

アナグラムでは、ナレッジ共有ツールとして、Notionを活用しています。施策の管理や振り返りをまとめたり、議事録をとるなど、積極的な情報交換の場となっています。

「ミスや漏れが続いている」(How)

細かなミスが続いている⋯⋯。他の人が同じ業務を再現できない⋯⋯!

一つひとつは小さなことですが、それが重なることで信頼感も損なわれてしまうことも。

これは、どのようにやるのかが不明確(How)なため起きます。

3回以上繰り返す業務はマニュアル化のサイン

人に教えてもらったことや、同じ業務を3回以上行っている・行う可能性があるなら、そのノウハウや手順は一度アウトプットする価値があります。

教えてもらった内容や、自分なりの進め方を簡単にメモしておくだけでも、頭の中が整理できるうえ、他の人が同じ業務を引き継ぎやすくなります。

しっかりとしたマニュアルを作るというより、未来の自分を助ける・同じ状況になった人のヒントになるくらいの情報粒度でも十分です。むしろそのほうが、気軽に共有しやすいかもしれません。

「他メンバーが同じ情報が必要になったときに探せる状態」を目指して環境の整備ができるといいですね。

散らかっている状況を整える一歩

散らかっている状況の多くは、誰かが怠けているわけでも、能力が足りないわけでもありません。

「何を・誰が・いつまでに・なぜ・どこで・どうやって(5W1H)」が曖昧なまま進んでいることが原因です。

- まずは、業務フローと情報を整理し、What・Whenを明確にする

- 背景や前提を確認し、Whyのズレをなくす

- 情報や役割を「見える化」し、Who・Whereをクリアにする

- 同じミスや迷いが続く場合は、Howの部分を言語化して残す

特効薬のようなすぐ効く方法はありませんが、こうした小さな整理を積み重ねることで、状況は少しずつ前に進んでいきます。

新しい仕事や、なんとなく噛み合わない現場で悩んでいる方のヒントになれば幸いです。