先月、Googleは恒例の広告事業のカンファレンス「Google Marketing Live 2025」(以下:GML)を開催し、デジタル広告の未来に向けたプロダクトアップデートやビジョンを発表しました。

参考:Google Marketing Live 2025: Your roundup of announcements

昨年に続き、焦点はやはりAIに置かれていました。ただし今年は、単なる効率化ツールにとどまらず、広告運用やユーザー体験の根本的なあり方に影響を与えるーーそんなパラダイムシフトを予感させる発表も見られました。

本記事では、それらの変化を3つのテーマに分類し、筆者が実務や海外トレンドから得た視点を交えながらご紹介します。

- 広告が配信される文脈の変化

- AIの関与領域の拡大

- データ透明性への取り組み

目次

広告・コンテンツ・ユーザー体験の融合

まず、今年のキーノートで印象的だったのは、広告がコンテンツやUX(ユーザー体験)とシームレスに融合する方向性でした。なかでも、「AI検索」と「フリクションレス・コマース」という文脈での広告配信が可能になるプロダクトを紹介します。

AI検索と広告の融合

まず、Googleが提供しているAI検索機能に対して、今後広告配信の可能性を示唆するプロダクトが発表されました。

AIによる検索結果内の広告表示

昨年よりテスト中だった機能「Ads in AI Overviews」は、今年ついに英語圏を中心に段階的な展開が始まりました。

ユーザーの検索に購入意向があり、AIが生成した回答が広告の内容にマッチしている場合、テキスト広告やショッピング広告が表示される仕組みになっているようです。

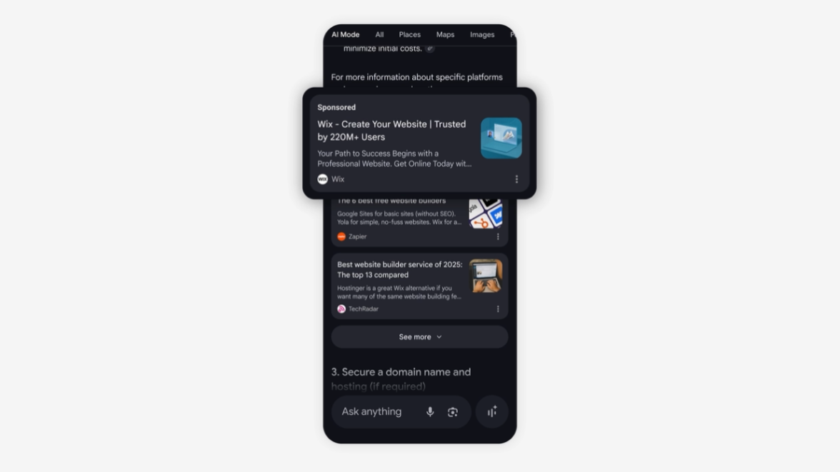

対話型の検索機能「AI Mode」も広告配信の対象に

AI Modeは、AIを活用した新しい検索機能で、2025年6月時点ではアメリカ国内のみで利用可能です。

この機能では、長文で複雑な検索クエリに対しても、AIが生成したコンテンツと関連リンクを組み合わせた検索結果を対話型で提供できます。

キーノートでは、P-MAX、ショッピングキャンペーン、AI Max for Search、さらにはインテントマッチのキーワードを使った検索キャンペーンを利用している場合、この「AI Mode」でも広告表示が可能になると発表されました。

広告とフリクションレス・コマースの融合

AIと検索の文脈の他にも、ユーザー体験とスムーズにつながる新たな広告のアプローチも発表されました。とくに、最近注目のショッパブル広告に関するいくつかのアップデートがあります。

ショッパブルCTV広告

P-MAXやデマンドジェネレーションキャンペーン経由で、QRコード付き広告をCTV上に表示し、視聴中でもコードを読み込んでその場で購入が可能になります。

また、YouTubeのトップページに表示されるマストヘッドの予約型の広告枠からも、直接商品を購入可能になる機能を展開予定です。

参考:Google Marketing Live 2025: Your roundup of announcements

デマンドジェネレーションのダイレクトチェックアウト

さらに、デマンドジェネレーションキャンペーンにも、ユーザーがその場で直接購入手続きを完了できる機能が追加される予定です。

参考:Google Marketing Live 2025: Your roundup of announcements

これらの機能は、ユーザーが実際に望んでいる広告体験なのか、どこまで受け入れられるのかは、現時点では未知数です。しかし、今回のアップデートを見る限り、広告の表示方法やユーザーとのインタラクションのあり方が、フリクションレスな体験へと向かっていることは明らかです。

この流れを踏まえると、将来的には新たな購入体験が生まれるでしょう。例えば、ユーザーはAIが生成したコンテンツを閲覧しながら、アプリやWebページを切り替えることなく、広告から直接購入まで完結できるような形式も考えられます。

さらに、憶測にはなりますが、AIと直接購入型の広告によって、ユーザーがわざわざ個別のWebサイトを訪れるという行動が、一部では不要になるかもしれません。ちょうど、ECサイトがリアル店舗での購買体験をある程度代替してきたのと同じように。

意思決定プロセスへのAIの関与強化

キーノートで発表された新しいプロダクトや機能の中で、もう一つ注目されたのは、AIが担う役割の変化の兆しです。

今後は、テキストや画像の生成、入札調整などの作業の自動化にとどまらず、戦略的な意思決定においても「エージェント的」な役割を果たすようになると見込まれています。

少なくとも、GMLで紹介された以下のプロダクトは、その方向性を示唆しています。

Your Google Ads Expert

この機能は、2025年6月時点ではベータ版ですが、AIを活用してGoogle広告キャンペーンの設定や最適化をサポートすることを目的としています。

パフォーマンスデータに基づき、キーワード、クリエイティブ、広告グループの構成に関する提案を行い、必要に応じてそれらの施策を自動で実行することも可能です。

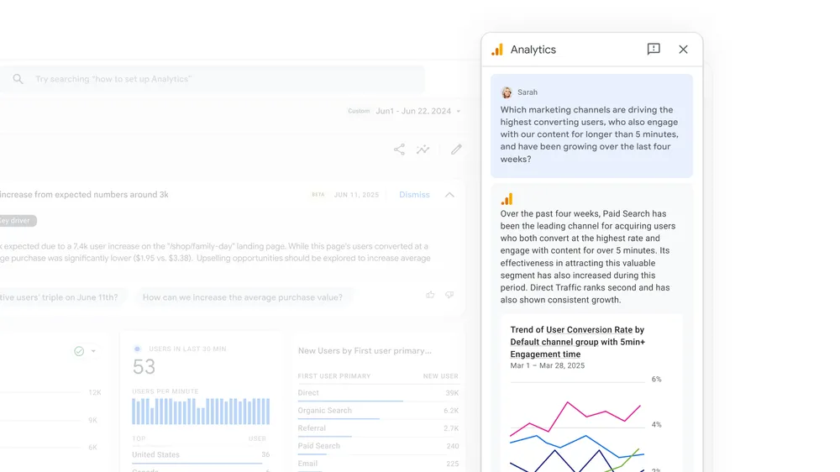

Your Google Analytics Expert

ユーザーの質問に答える形で、GoogleアナリティクスのデータをAIが解釈する機能です。

具体的には、可視化も含めてトレンドを見せたり、次のアクションにつながる提案をしたりすることで、意思決定をサポートします。

現在、限られたユーザーのみに提供されている「リミテッドベータ」段階です。

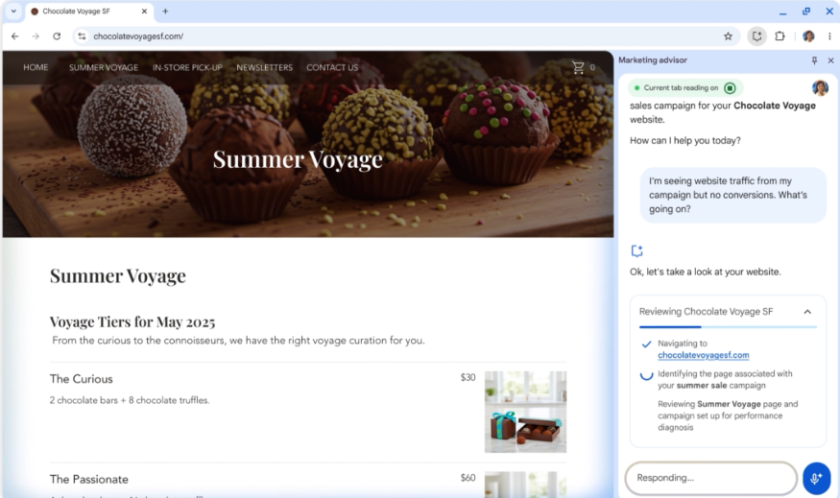

Your Cross-Website Marketing Advisor

年内にリリース予定のChrome拡張機能では、Webサイトを横断してマーケティング活動におけるタスクをユーザーへ段階的に提案できるようになります。

このようなプロダクトは、まだ機能面が限定的であっても、反復的なタスクをこなす「受動的なAIアシスタント」から「能動的なAIエージェント」への移行を示すものだといえるでしょう。この流れはマーケティングに限らず、今後さまざまな分野に広がっていくと考えられます。

参考:

また、今回紹介したツールは一見、経験の浅いマーケターにとって大きな負担軽減に見えます。しかし、提案の根拠はGoogle内のデータに限られており、マーケティング戦略を俯瞰する視点に欠けるうえ、提案が最適解である保証もありません。誤解や偏りのリスクも含むため、注意が必要です。

これらのツールは戦略思考の代替ではなく、補助ツールであり、適切に使いこなすリテラシーが不可欠でしょう。

自動化の時代に求められる透明性

AIがマーケティング活動の中でより主導的な役割を担うようになると、広告主にとっては「透明性」と「コントロールの可能性」がどこまで担保されるかが重要になってくるでしょう。

たとえ自動化によって表面的にはコンバージョン数が増加しても、

- 新たな獲得は具体的にどこから来たのか?

- 本当に新規の成果なのか、それとも既存の施策を食っているだけなのか?

といった中身の見えづらさは、広告戦略の設計において大きな壁となり得ます。

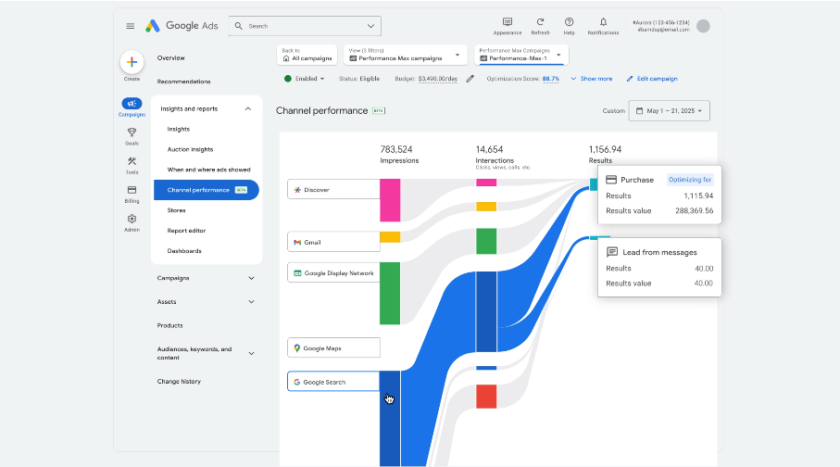

この課題に対し、P-MAXキャンペーン向けに発表された2つの詳細レポートが透明性向上の第一歩となる可能性があります。

チャネル別パフォーマンスレポート(Channel-Level Performance Report)

このレポートでは初めて、P-MAXキャンペーン内でのトラフィックやコンバージョンがどのチャネル(検索、YouTube、Discoverなど)から来たかを可視化できます。グラフや図表によって理解をサポートする機能も追加されます。

現時点では地域によって展開状況に差があるようですが、年内にはより広く提供されると見られています。

P-MAXの検索語句レポート(Search Terms Report)

もう1つの更新は、検索語句の可視化に関するものです。

これまでは、P-MAXではどんな検索キーワードで広告が表示されたかを把握する手段が限られており、従来型の検索キャンペーンと比べて分析が困難でした。この新しいレポートにより、そのギャップが解消されると期待できます。

参考:Google adds Search Terms visibility to Performance Max campaigns

これらの新機能は、「ブラックボックス」とも言われたAI主導キャンペーンの透明性を高める動きとしても捉えられます。

ただし、注目すべきは、これらの改善がグローバルな広告運用者のコミュニティからの強い要望により実現された点です。広告運用者たちはここ数年、データ可視化の強化を求めて声を上げ続けてきました。

参考:Advertisers Finally Win Key Transparency Concessions From Google’s Performance Max | AdExchanger

裏を返せば、「透明性の欠如」は、優れた自動化ツールの普及を妨げる要因になり得ます。そのため、Googleをはじめとする広告媒体には、プロダクトローンチと同時に(プライバシーを尊重した上で)詳細なインサイトを得られるレポート機能の整備が、今後ますます求められるでしょう。

今回のGoogleの対応は、その第一歩であり、他のプラットフォームにとっても好例となることが期待されます。

広告の中心に入り込むAI、その恩恵とリスクをどう扱うか

Google広告の進化は明らかに、AIがただの「オプション」から必須な「インフラ」へと移行していることを示しています。しかもこの動きは、Googleだけにとどまりません。

AIは今や、検索UI、コマース、意思決定のあらゆるところに入り込み、広告の計画から実行や評価における中心的存在となりつつあります。

こうして、AIが幅広いタスクを代行することで、人間にとっては確かに負担が軽減され、作業効率の向上にもつながるでしょう。しかし、その恩恵の裏側に、AIを活用する側のリテラシーの重要性も、これまで以上に高まっていると言えるでしょう。

マーケティングの分野では、誰もが同じようなAIツールを使えるようになるほど、AIに「任せるだけ」では差別化が難しくなる場面も増えていくはずです。

だからこそ、AIをどこまで委ねてよいか、どこまで信じるべきかを問い続ける姿勢を持ちながら、今後も登場するであろう新しいAI機能と付き合うのが重要なのではないでしょうか。ただAIを使うのではなく、「使いこなす」ためには、常にその限界やバイアスを見極めながら、適切な判断を加える必要がありそうです。