「この色、もっと柔らかい印象にした方がいいかもね」

「フォントが少し読みにくいかも」

Web制作会社でデザイナーとして働いていた頃は、先輩からのフィードバックも見た目や表現に関するものが中心で、私自身いかに見やすく・美しく仕上げるかを大切にしていました。

そんな中、マーケティング支援会社であるアナグラムに入社して驚いたのは、デザイナーにも「どうすれば成果につながるか?」という視点が強く求められることです。

手を動かす制作にとどまらず、戦略を考え、提案をする――これまでとは大きく異なる役割の中で、考え方や仕事の進め方も変化していきました。

今回は、実際にアナグラムの先輩デザイナーから学んだ「成果を出すデザインに必要な3つの視点」をご紹介します。

“どう見せるか”の前に、“誰に何を伝えるか”から考える

入社当初、先輩からよく言われたのが「見た目を整えるだけではなく、まず“誰に・何を伝えるか”をしっかり組み立てよう」ということです。

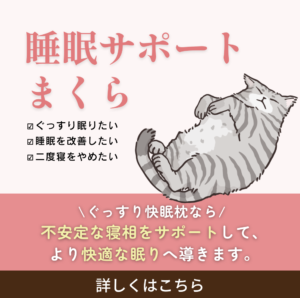

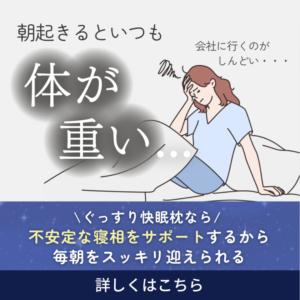

当時の私は、ターゲットや訴求内容を深く考えるよりも、「どう見せるか」「どう整えるか」にばかり意識が向いていました。その頃つくっていたバナーがこちらです(商材は変更しています)。

<Before>

「睡眠サポートだから、癒されるイメージで眠っている猫のイラストを使おう」

「まくらの広告なんだから、まくらというコピーを目立たせた方がいいよね」

一見まとまりのあるデザインに見えますが、サービスのベネフィットや、誰向けの商品なのかがパッと見では伝わってきません。こちらのバナーは、今まさに「快眠グッズがほしい」と思っている人には反応してもらえるかもしれませんが、それ以外の人にとっては自分ごと化しづらく、スルーされてしまう可能性が高いでしょう。

<After>

先輩からのフィードバックを受けて、改善したのがこちらのバナーです。ターゲットと伝えるべき価値を明確にして、バナーの方向性が大きく変わりました。

このバナーを、具体的にどのように組み立てたのか「誰に」「何を」「どのように」の3つの段階に分けて紹介します。

①誰に

まず考えるべきは「誰に届けるか」です。 快眠グッズを必要としている人でも、以下のように状況や悩みはさまざまです。

- 忙しさから睡眠時間が確保できていない人

- 子育てによる疲れが溜まり、睡眠の質が重要な人

- 睡眠時間は取れているのに疲れが取れないと感じている人

こうした違いを踏まえ、「どの層がもっともサービスの価値とマッチするか」を考えながら、ターゲットを絞り込んでいきます。

②何を

ターゲットが定まったら、その人たちにどんな価値やベネフィットを伝えれば、商品に興味を持ってもらえるかを考えます。

たとえば、「最近日中の疲れがひどくて集中できない」と感じている人に対しては、単に「睡眠の質が改善できます」と伝えるよりも、 「仕事の疲れをリセットできる」 「毎日のパフォーマンスが高まる」といった訴求の方が、興味を持ってもらいやすいかもしれません。

商品の特徴をそのまま伝えるのではなく、相手にとってのメリットや変化に置き換えて考えることがポイントです。

③どのように

最後に、「どう伝えるか?」を考えます。ターゲットがまだ「自分に快眠グッズが必要だ」と気づいていない場合、いきなり商品のメリットを押し出すよりも、まず共感を得る表現が効果的かもしれません。

たとえば、 「なんだか最近、日中の集中力が低いかも」「眠気と戦う毎日がつらい……」 といった、“あるある”を表現したコピーやビジュアルを使って、注意を引く工夫をしてみます。

どの媒体で、どんなコピーやデザインに落とし込めばターゲットに届くのか。この「届け方」までを考えることが、「どのように」にあたる部分です。

デザインに取りかかると、つい「どう見せるか」に意識が集中しがちです。

しかし、「誰に・何を」伝えるかが不明確なままでは、ユーザーにとって意味のある情報として受け取られにくく、行動にもつながりません。「誰に・何を・どう伝えるか」に分解して訴求軸を設計することで、ターゲットに届く表現の解像度が格段に上がり、実際の成果にもつながりやすくなったと感じています。

根拠のある訴求軸の設計方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

自分の感覚を過信せず、ユーザーの実際の声を知る

前職でも、デザイン制作の前にターゲットや競合について調べることはありましたが、目的は「デザインの傾向を知ること」にとどまっていました。

アナグラムに入社して驚いたのは、調査そのものにもフィードバックが入るという点です。入社当初から調査の手法や重要性を徹底的に学びました。

- ユーザーの気持ちを想像するだけでなく、実際にXやInstagramの投稿を見てみる

- 競合商品が、広告でどのようなコミュニケーションを行なっているか調べる

- この悩みを抱えている人がどのくらいいるか、政府や調査会社の統計データを参考にする

- 社内チャットで、似た事例や過去の施策の成果を探す

以前の私は、「自分だったらこう感じる」という感覚頼りの発想でコピーやデザインをつくることが多かったのですが、実際の声や事例に触れることで、「思っていたのとは違う視点」がどんどん見えてくるようになりました。

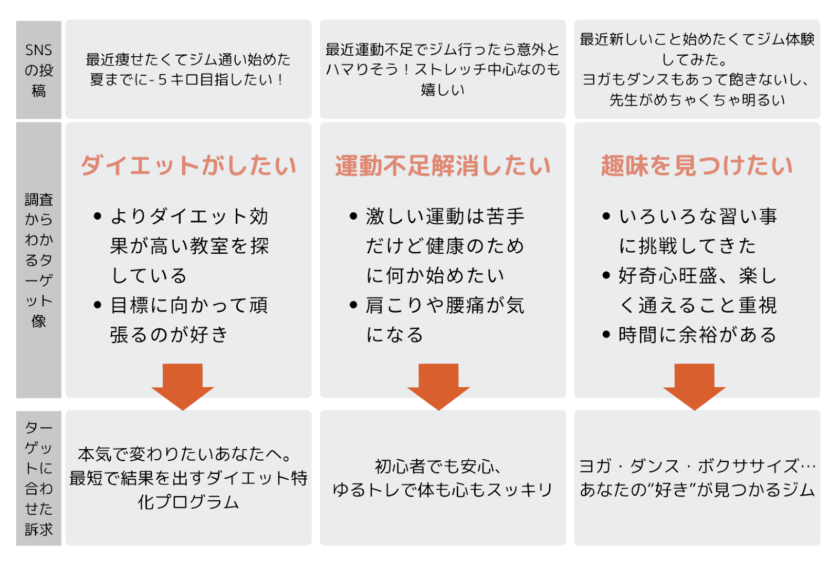

調査によってどのように訴求の視点が広がったのか、女性向けジムの商材を例に見ていきましょう。

ターゲットを考える際、自分の主観だけで判断していると、「女性向けジム=ダイエット目的」といったように、思い込みから視野が狭くなってしまうことがあります。

しかし、SNSや口コミを調査してみると、「運動不足の解消」や「趣味として楽しんでいる」など、まったく別のニーズが多数あることがわかります。こうした一次情報をもとにユーザー像を広げていくと、それぞれのニーズに応じた訴求軸も、自然と浮かび上がってくるようになります。

既存の情報を参考にするだけではなく、新たにインタビューやアンケート調査を実施することもあります。実際に話を聞くことで、テキストでは拾いきれないリアルな悩みや言葉に出会えることも少なくありません。

「想像」だけで進めるのではなく「事実」に基づいて設計すること。これこそが、成果につながるクリエイティブをつくるうえで欠かせない姿勢だと、調査へのフィードバックを通して学びました。

「何を作るか」より、「なぜ作るか」から考える

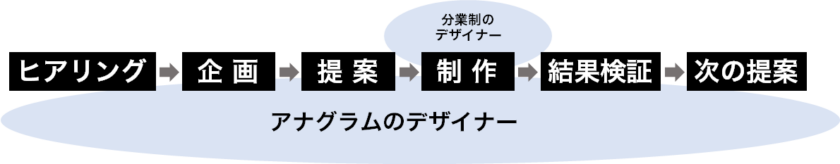

これまでの働き方と大きく異なるのが、制作だけではなく、クライアントへのヒアリングや企画の段階からデザイナーが密に関わることです。

入社当初は、広告運用担当から意見を求められても何を言えばよいのかがわからず、会議でただ聞いているだけという場面も多くありました。

そんな中で、先輩がターゲットや広告配信の方向性に対してデザインの視点から意見を出す姿を見て、次第に「デザイナーが戦略部分から関わること自体が、成果に貢献する重要な要素なんだ」と気づくようになりました。

“チームの一員”として成果に向き合うために、先輩からアドバイスをもらいながら、私が取り組んだのは以下の3つです。

①「デザインの意図」を言語化する

たとえば旅行プランの広告バナーをつくる際、「既存のバナーは写真を1枚だけ使っていますが、より旅のイメージが湧くように、3枚並べたパターンを試しましょう」といったように、仮説とセットで提案をします。

デザインの意図を説明することで、チーム全体で改善ポイントを把握しやすくなります。

②作って終わりにせず、成果を振り返る

広告管理画面の数値を見たり、運用担当にヒアリングすることで、何が成果に影響したかを振り返ります。

成果の良し悪しではなく、「なぜそうなったか」を読み解き、次に活かす仮説を立てることが目的です。

③すべての要望に応えるのではなく、「その施策を本当にやるべきか」まで踏み込む

依頼をそのまま受けるのではなく、本当に成果につながるかどうかを見極める視点も大切です。

効果が見込めない施策に対しては、懸念点や代替案をセットで伝えることで、チームとしてより良い判断ができます。

こうした取り組みを続ける中で、企画段階から関わる機会も自然と増え、広告運用担当と一緒に成果をつくる手応えを感じられるようになりました。

まとめ

「見た目を整える」ことは、ユーザーに届けるうえで必要不可欠です。

一方で、ユーザーの声に耳を傾け、誰に・何を伝えるべきかを設計し、目的に向けてチームと連携する——こうした視点が、“つくる人”から“成果に貢献するデザイナー”への一歩になると感じています。

私自身も、アナグラムの先輩デザイナーの姿を通じて、「言われたものを作る」だけでなく、「どうすれば成果に近づけるか」を考え、行動することの大切さを学びました。

もしも「デザイナーとして一歩前進したい」と感じている方がいたら、今回の記事を参考に、まずは「このデザインは誰のどんな課題を解決するものなのか?」と考えることから始めてみてくださいね。