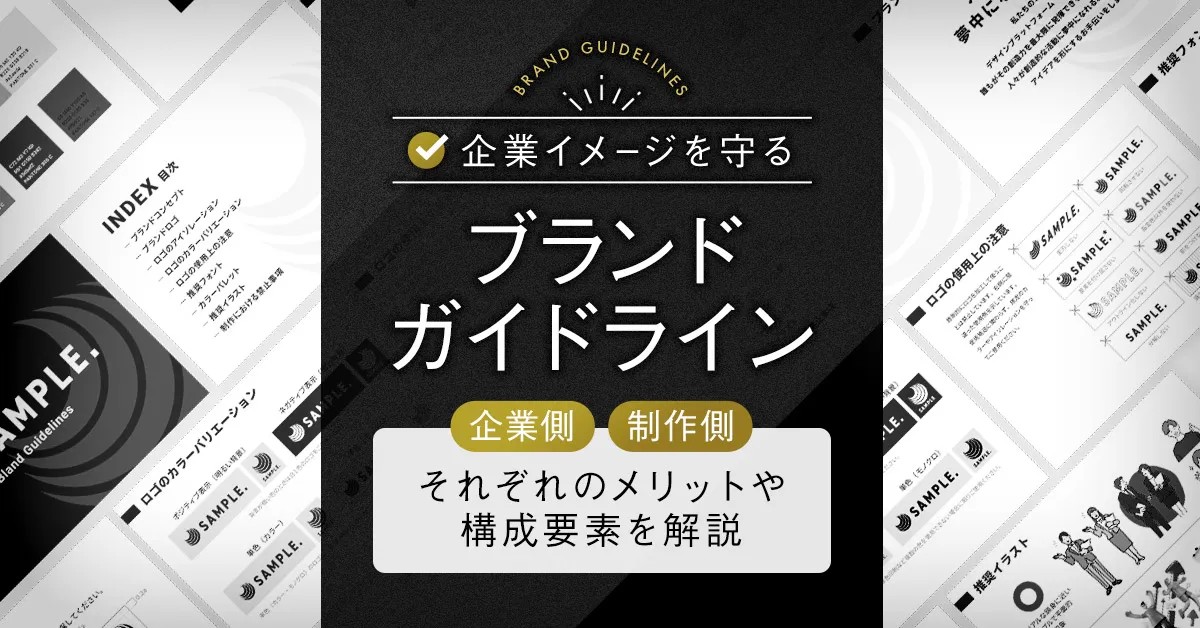

広告クリエイティブやサイト制作をおこなう際、企業によってはデザインにおける決まり事(配色やフォントの指定、ロゴのレギュレーションなど)を共有されるケースがあります。

この決まり事はいわゆる「ブランドガイドライン」と呼ばれているもので、とくに大規模なサービスやブランディングに注力している企業で導入されている傾向です。

制作側がブランドガイドラインがあることを知らずにデザインを進めてしまうと、企業側のイメージからズレたものを制作してしまったり、修正の手戻りが多くなってしまう可能性があります。(かく言う筆者も駆け出しデザイナーの頃、ブランドガイドラインを確認せずにバナーの制作に取りかかってしまい、一から作り直した苦い経験があります……)

また、企業側もブランドガイドラインがないと制作物の統一感がなくなり、見る人によって企業やサービスに抱くイメージがバラバラ……という事態になりかねません。

今回は、企業イメージを守るブランドガイドラインの概要から、企業側・制作側それぞれが得られるメリット、代表的な構成まで解説していきます。

これからブランドガイドラインを作ろうとしている方や、ブランドガイドラインの扱い方を知りたいデザイナーの参考になれば幸いです。

目次

ブランドガイドラインとは?

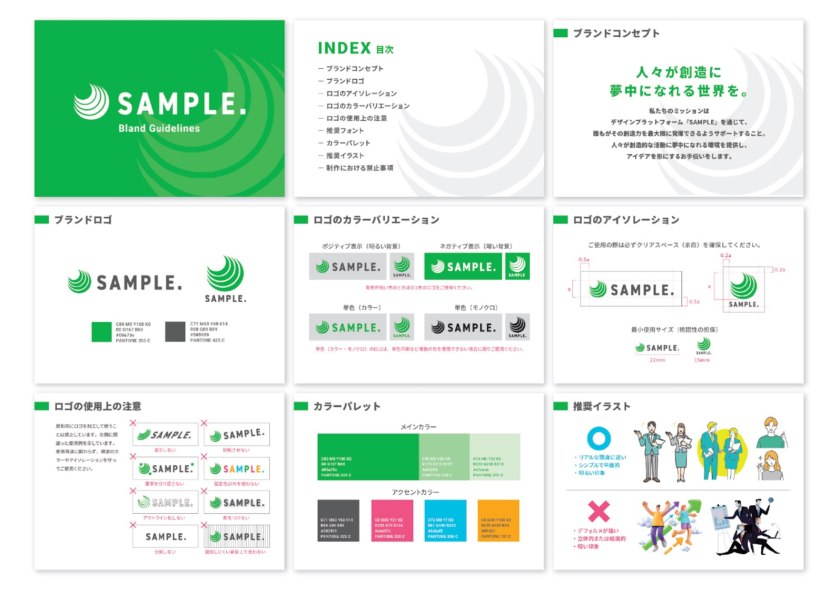

ブランドガイドラインとは、企業がサービスなどを展開していく上で、ブランドのアイデンティティやユーザーに与えるイメージを確立するための基準のことです。具体的にはロゴ、カラー、フォントなどの使用条件が定められており、デザインや表現に一貫性を持たせる役割を持ちます。

ときに「デザインガイドライン」と表記していたり、「コーポレート・アイデンティティ(CI)」に含まれているケースもあります。

※上記画像含め、記事内のブランドガイド、およびサービスやロゴは全て架空のものです。

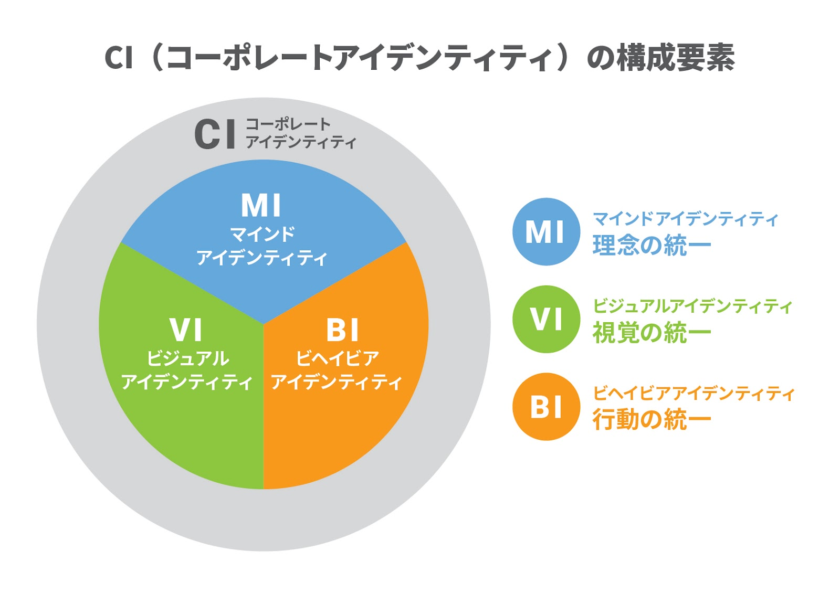

コーポレート・アイデンティティ(CI)について補足すると、企業の根幹を成す個性や価値観を定義し、それを視覚的および言語的に伝えるための包括的なフレームワークです。おもに「マインドアイデンティティ」「ビジュアルアイデンティティ」「ビヘイビアアイデンティティ」の3つの要素から構成されています。

今回の記事でご紹介するブランドガイドラインは、「ビジュアルアイデンティティ」を実現するための具体的なルールブックとして考えると、わかりやすいでしょう。

しかしながら「ブランドガイドラインって絶対に必要なの?」「無くても特に不都合なことはないのでは……?」と思った方もいるかもしれません。ブランドガイドラインの策定には労力がかかりますが、これによって制作側と企業側の双方がメリットを得ることができます。

企業側がブランドガイドラインを定めるメリット

まずは企業がブランドガイドラインを定めることで得られるおもなメリットを3つ紹介します。

コミュニケーションの効率化

たとえ経営者層が自社サービスのイメージを明確に描けていたとしても、社員や外部パートナーに逐一説明し、共通の認識を持ってもらうのは至難の業です。サービスのコンセプトやビジョン、ビジュアルのイメージをブランドガイドラインにまとめることで、関係者間の意思疎通が図りやすくなります。

ブランド認識の向上

フォントや配色、ロゴなどのデザイン表現に一貫性が保たれることで、顧客がブランドを認識しやすくなります。例えば林檎のマークを見るだけで「Apple」を思い出したり、クラフト紙や木材といったナチュラルな素材とえんじ色の組み合わせを見ると「無印良品」を連想したりと、要素を統一することでブランドの印象を強めていけます。

法的保護の強化

ロゴの正しい使用方法や所有権を明確にすることで、第三者による無断使用や著作権の侵害を抑制する効果も期待できます。またブランドガイドラインの存在自体がブランドを守る盾となり、他社が類似のブランド戦略を採用しようとした際に、自社ブランドの法的保護を主張しやすくなります。ロゴのデザインやサービス名を模倣されないように、必要に応じて「商標権」の取得も検討すると良いでしょう。

制作側がブランドガイドラインを守るメリット

次に、制作側がブランドガイドラインを守ることで得られるメリットを3つ紹介します。

デザインの修正や手戻りが少なくなる

ブランドガイドラインによって、サービスが顧客に与えたいイメージや世界観を理解しやすくなります。加えて配色やフォント、写真やイラストの選び方など、デザインの方向性を決める際にも迷いが生じにくくなるでしょう。

ブランドの世界観を守ることができる

ブランドガイドラインを厳守してデザインを作ると、ブランドのイメージが守られる上、伝わるメッセージにもブレがなくなります。自然とデザインに統一感や均一性も出やすくなります。

デザイナー(ディレクター)自身の信頼感を高めることができる

上2点を守ることで制作スピードが上がり、クリエイティブチェックをスムーズに進められるため、クライアントの負担が少なくなります。これらの積み重ねがデザイナーやディレクターとしての信頼や評価へと繋がっていくでしょう。

想定外の修正が後から発生しないように、初めてデザインを担当するタイミングでブランドガイドラインの有無を確認しておくとスムーズです。

ブランドガイドラインのメリットが理解できたところで、次の項目ではブランドガイドラインの具体的な構成について解説していきます。

ブランドガイドラインの代表的な構成

ブランドガイドラインは企業によって細かな違いはありますが、その多くに共通している要素があります。架空のブランドガイドを参照しながら、代表的な要素をいくつか解説していきます。

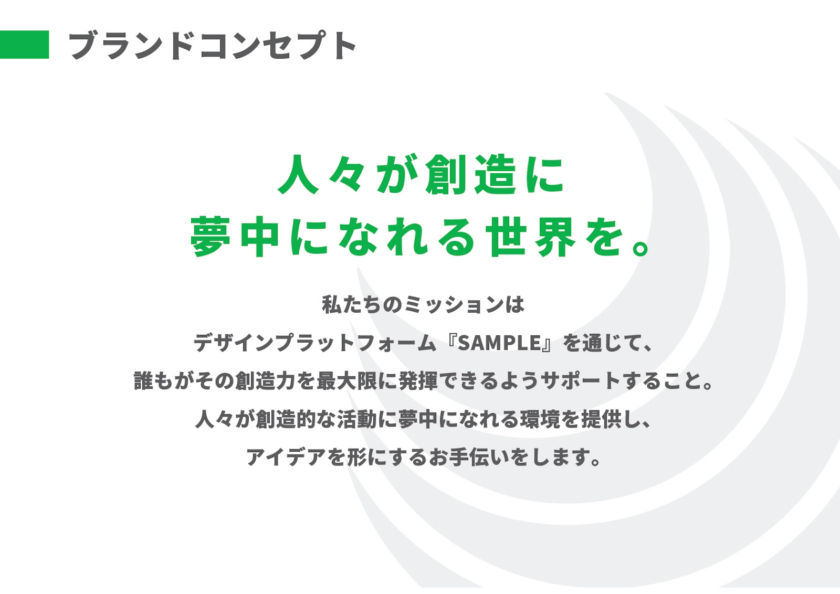

企業理念・方針

ブランドの基盤を成す理念やメッセージを記載します。ブランドガイドラインの根幹に位置づけられており、企業の使命やビジョン、価値観を反映させることで、ブランドがどのように顧客や社会に認識されたいのかを明確にします。

ロゴ

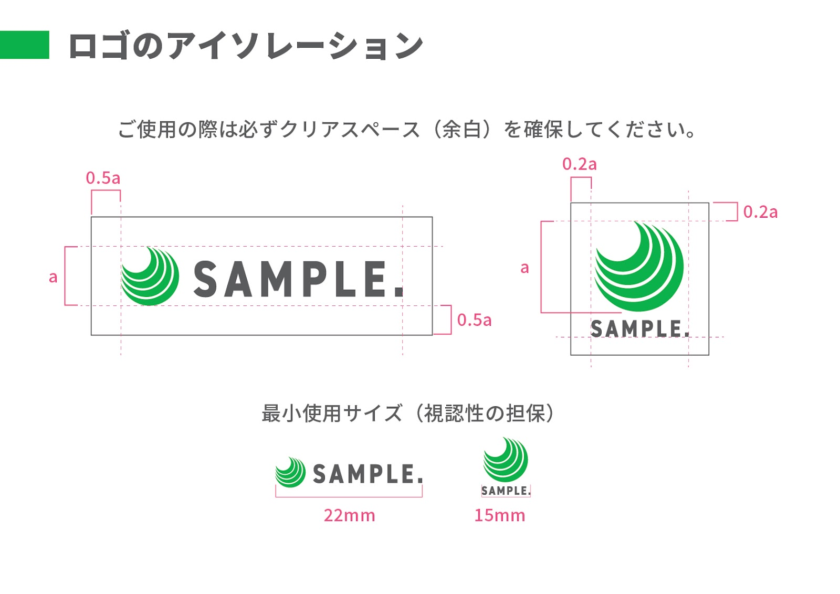

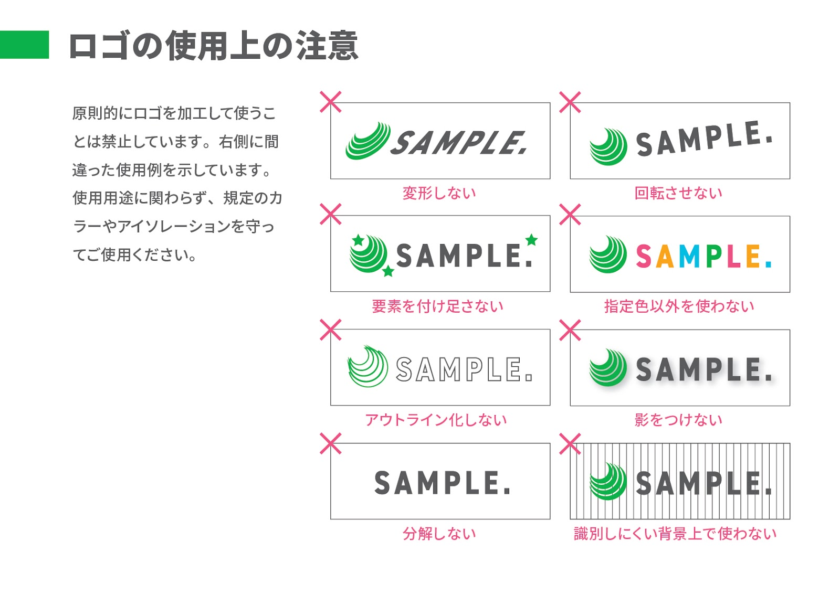

ブランドのアイデンティティとして、最も視覚的に認識される要素です。使用の際のサイズ感や余白(アイソレーション)、カラーバリエーション、使用制限などを詳細に定めます。ロゴのみで独立したガイドラインを作るケースもあります。

アイソレーションはロゴを配置する際の基準です。ロゴと他の要素の間に適切な余白を保ち、周囲に一定のスペースを設けることで視認性を担保します。

視認性を保つために、背景色の濃度によって使用するロゴが指定されているケースもあります。

またロゴの加工や変形は原則的にNGとしているケースが多いです。下のように使用NGの例を載せるとよりわかりやすくなります。

ロゴの使用自体に制限を設けているケースもあります。例えば、Instagramのロゴは広告などの商業目的で使用する場合、事前に許可を取る必要があります。適宜使用ルールを記載しておきましょう。

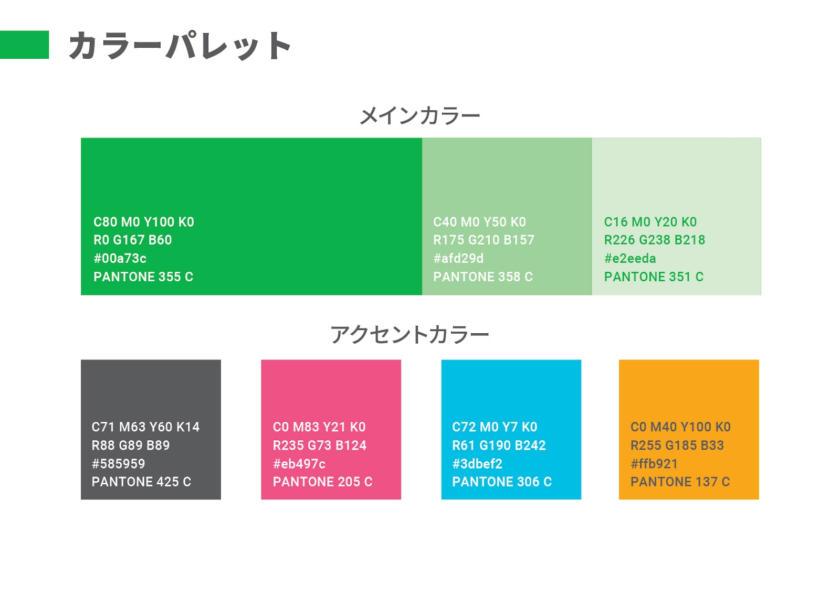

ブランドカラー(コーポレートカラー)

ブランドのイメージや感情を視覚的に伝える重要な要素として、特定の色やその組み合わせを明示し、デザインの一貫性を保ちます。使用するデザインツールや紙・Webなどの媒体によって配色の指定方法が異なるため、それぞれに適した表記で書いておくと親切です。以下の例では6桁のカラーコード、RGB、CMYK、色見本(PANTONE)の指定色を載せています。

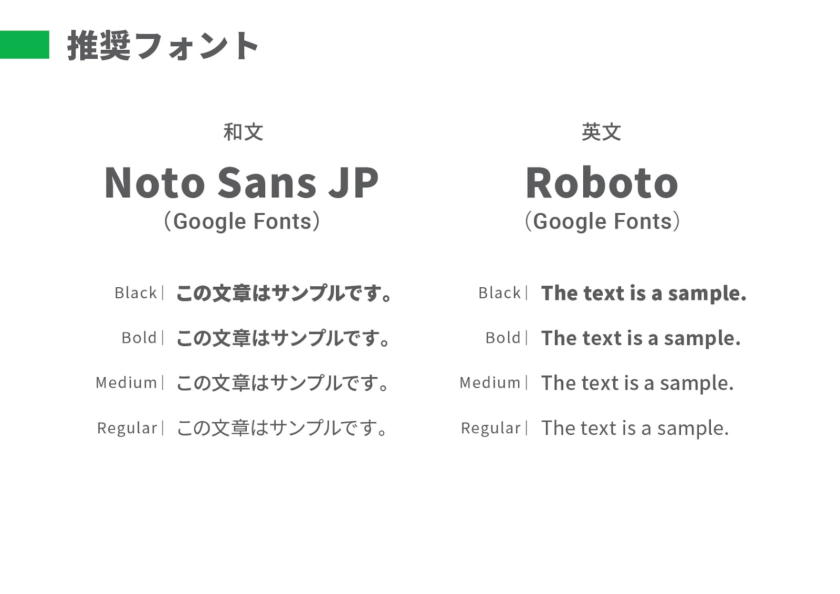

ブランドフォント(コーポレートフォント)

文字のスタイルを通じて、ブランドの性格やトーンを伝える役割を果たします。特定のフォントファミリーやスタイルを指定することで、制作物に統一された印象をもたらします。

有料フォントを指定する場合、制作側でライセンス契約や購入が必要になってくるため、無料Webフォントやデバイスフォントを指定しているケースもあります。企業によってはオリジナルのコーポレートフォントを開発しているケースもあります。以下はLINEが事業活動で活用しているオリジナルのフォントです。

参考:日本語版コーポレートフォント『LINE Seed JP』をリリースしました。|LINEヤフーDesign 公式note

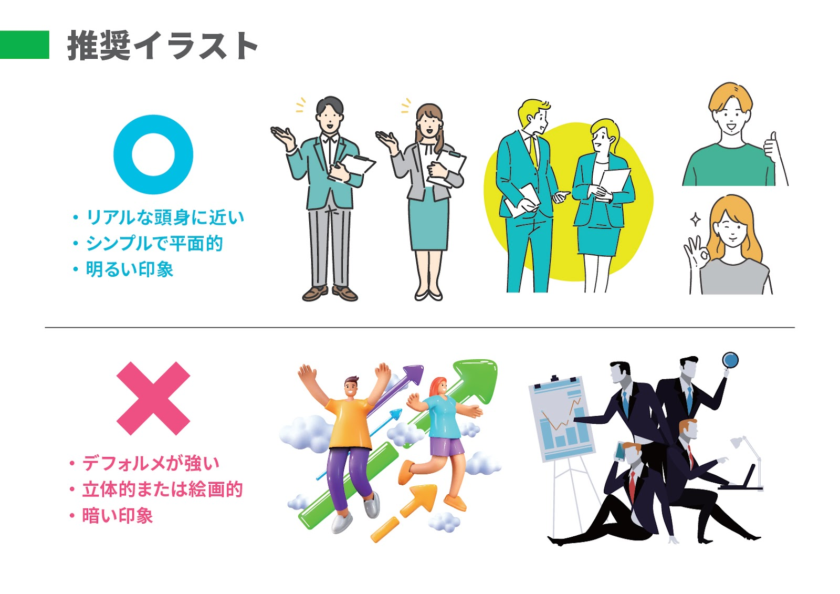

デザインイメージ(写真やイラスト)

デザインの方向性やトンマナが伝わるビジュアル、写真やイラスト素材の参考例を載せます。良い例だけではなく悪い例も両方載せておくと、よりイメージしやすくなるでしょう。

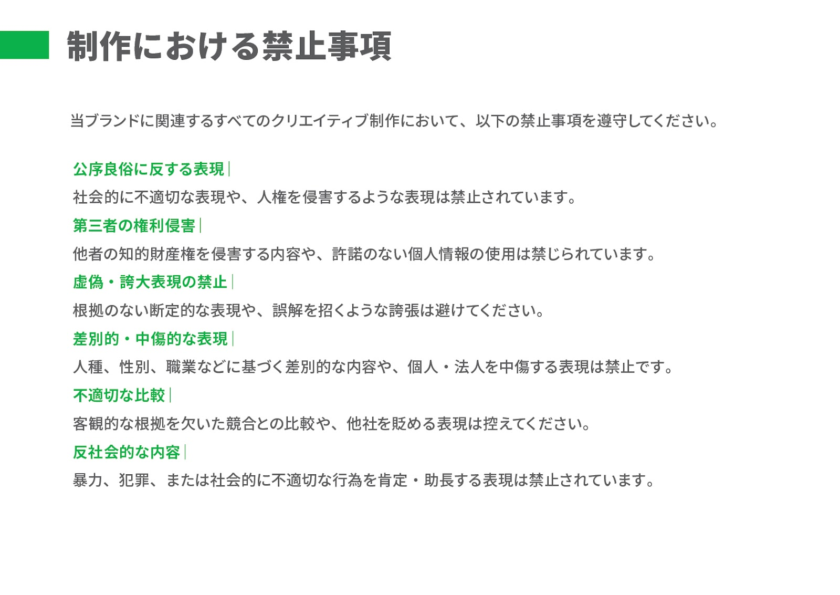

禁止事項

コピーやデザインなどの表現に関して、禁止事項がある場合はその旨を記載します。

また、デザインする際にPIXTAなどの素材サイトを利用できなかったり、企業が指定する素材サイトや提供素材のみ使用が許可されているケースもあります。初めて広告やLPを作るときは、ブランドガイドラインの有無と合わせて素材の使用ルールについても確認しておきましょう。

「ブランドガイドラインを絶対守らなければいけない」とは限らない

ここまでブランドガイドラインについて解説してきましたが、デザインルールの適用が必ずしも適切ではない場面もあります。例えば、SNSのオーガニック投稿に馴染む形で作られたバナー広告や縦型動画広告といったフォーマットでは、デザインルールを厳守することによって、クリエイティブの自由度が損なわれてしまう可能性があります。

その一方で、公式サイトやサービス紹介資料など、ブランドへの興味や愛着を高める役割を持つフォーマットにおいては、デザインルールを厳守することでブランドイメージをより強固なものにすることができるでしょう。

ブランドガイドラインはあくまでも企業と制作者を繋ぐコミュニケーションツールの1つとして考え、「公式サイトではブランドイメージを守るために厳守」「TikTok広告では成果を最大限に伸ばすため臨機応変に対応」といったように、達成したい目的に合わせて柔軟に活用していける状態が理想的です。

そして、第一に「このデザインを見た人がサービスにどんな印象を抱くか?」「1人でも不快に感じる人がいないか?」といった客観的な視点を持ちながら、制作に取り組んでいく姿勢が大切です。状況に応じてブランドガイドラインを活用しながら、魅力が伝わる広告を作っていきましょう。