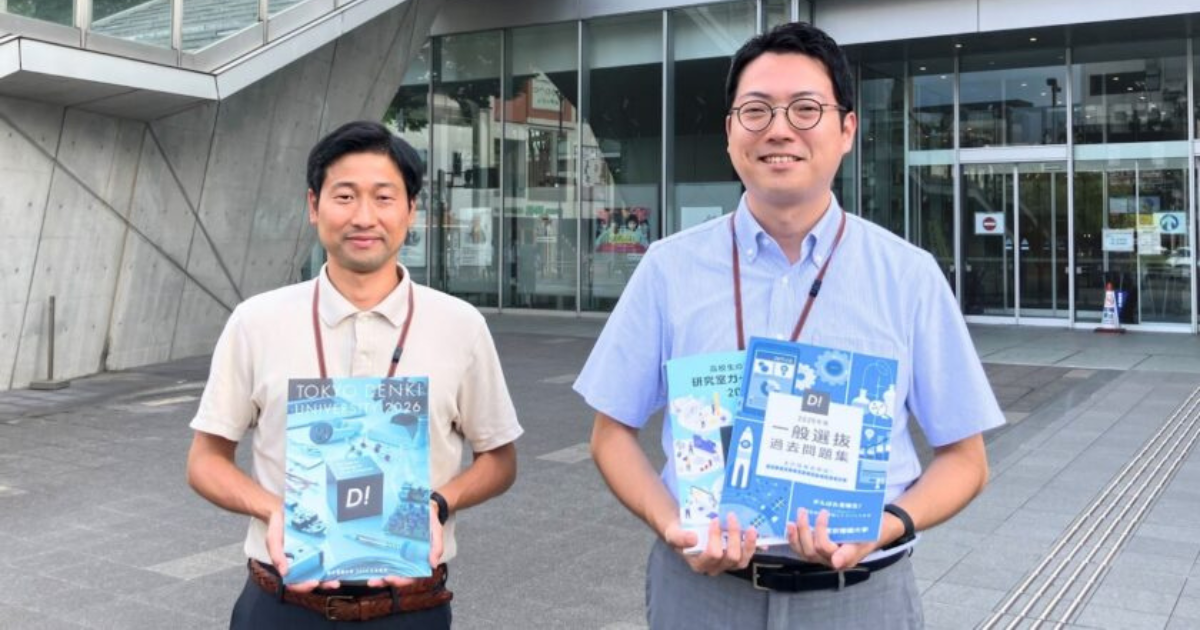

石村さま(左) 大谷さま(右)

以前の広告運用では、「誰に届いているのか分からない」という課題を抱えていた東京電機大学の広報チーム。

アナグラムと取り組みを始めてからは、配信設計の見直しと定点的な振り返りによって効果を把握できるようになり、「届けたい相手に届いている」実感が得られ、施策全体の改善につながっています。今年度のオープンキャンパス来場者や資料請求の数は前年より増加し、SNS広告を通じて新しい層への認知拡大も実現。特に今年度から始まった新たなAO入試では志願者数が前年の170%に増加し、広告の寄与を実感できる成果となりました。

今回は、そうした成果に至るまでのプロセスを、広報ご担当の石村さん・大谷さんに伺いました。

このインタビューは、2025年09月に行われました。

聞き手:アナグラム株式会社

佐藤 美帆

北島 舞

ご利用サービス: 広告運用代行 , リスティング広告運用 , SNS広告・動画プラットフォームの広告運用 , クリエイティブ制作支援 , 動画広告運用

広告が、誰に届いているのか分からない

――今日はよろしくお願いします。まずは、アナグラムにご依頼いただく前の状況について教えていただけますか。

大谷さん:実は私自身、広告の運用を最初からずっと担当していたわけではなくて、前任者から引き継いだ立場だったんです。ですから、当時の担当者に聞いてみた回答にはなるんですが。当時の担当者によると、前代理店と長く付き合いを続けていく中で、新しい提案や施策が大学・前代理店ともに見いだせず運用自体がマンネリになっていたようです。

加えて、当時はTwitter広告(現:X広告)をスポットで出していたんですが、その広告代理店さんにはあまり深い知見がなかったようでした。「このままでは限界がある、代理店を変えた方が良いのではないか」という話が出てきたようですね。

――代理店の選定はどう進められたんですか。

大谷さん:いくつか検討したようですが、決め手はアナグラムさんのブログだったようです。GoogleアナリティクスやLINE広告の記事など、実務に役立つ具体的な情報が多くて、好印象を持ったのだと。単なる自社アピールではなく、読んで勉強になる内容ばかりで、信頼していたそうです。

石村さん:調べてみると、すごくたくさん記事が出てくるんですよね。「これだけ詳しく書けるのは、現場を深く知っていないと無理だ」と感じます。

――ありがとうございます。私を含め現場の広告運用者が日々の知見をまとめているんです。

石村さん:それは納得です。常に最新情報を追っていないと書けない内容ですし、当時の担当者も「分からないことがあると検索してアナグラムさんのブログで理解を深める」という流れが自然にできていたんじゃないですかね。そこから信頼が積み上がって、「ここなら任せられる」と思えたんだと思います。

大谷さん:他の代理店と比較もしたようですが、安心感からアナグラムさんにお願いすることにしたと聞きました。

――つまり、ブログでの情報発信がすでに信頼の土台になっていたわけですね。

石村さん:そうです。知識を惜しみなく公開している会社なら、こちらの立場に立って一緒に考えてくれるだろう、と。

幅広い業務を少数精鋭で。外部パートナーの知見を頼りに

――現在のお二人の役割について伺いたいのですが。

石村さん:私は元々、別のキャンパスで学部事務にいて、そこでは広報も少しだけ関わっていました。動画制作の予算がついて、その流れで兼務になり、2年前から学生募集広報に関わるようになったんです。去年から本格的にこちらに異動して、今は学生募集広報をメインにやっています。

大谷さん:私は別の大学からこちらに来てちょうど2年になります。現在はSNS運用・動画制作・クリエイティブ制作・アナグラムさんとの広告運用窓口・チラシなどの紙媒体の制作など幅広く行っています。

――お二人とも比較的最近から現在の部署に関わっているんですね。

石村さん:そうですね。学生募集広報というのは、学園全体の広報とはまた別で、受験生を集めるのがミッションになります。だから広告やWebページ、SNS運用、クリエイティブ制作など幅広い仕事がありますし、紙媒体やイベントも全部やります。私は今、大学案内とオープンキャンパスが主な業務ですが、ほかにも挑戦したいことはいろいろあります。

――業務範囲がかなり広いですね…!何名くらいで対応されているのですか?

石村さん:実際に企画を考えるのは私たちが中心で、5名ほどのチームというのが実態ですね。

――人員が限られている中で広い範囲をカバーしているんですね。

石村さん:はい。だからこそアナグラムさんのような外部パートナーに助けてもらえる部分はとても大きいです。

大谷さん:業務の幅が広いぶん、やはり外部の知見を頼りにしたい場面は多いです。

――普段は広告以外にも塾や高校への訪問などもあるんですよね。

石村さん:そうです。アンケートを見ても「高校の先生に勧められた」「親戚に勧められた」というケースも非常に多いです。なので結局、紙・イベント・訪問・Webを全部やらないといけないのが大学広報の特徴なんですが、優先順位をつけながら取り組んでいます。

広告が誰に届いているかを実感。納得感を持って施策を拡大

――アナグラムに依頼して印象的だったのはどの部分でしたか。

大谷さん:一番大きかったのは配信設計です。以前は「とりあえず広告を出す」という感覚で、誰に届いているのか全然見えていませんでした。でもアナグラムさんにお願いしてからは、ターゲットを細かく分け、それぞれに合った広告を設計してもらえるようになったんです。初めて「広告ってこうやって当てたい人に届くんだ」と実感しました。

石村さん:我々はあまりWeb広告に詳しくないからこそ、豊富な知見と知識を持った専門職の方から、客観的に見てフラットな助言をいただけるのは大きいですね。担当者が変わっても、毎回の定例会で抽象的な部分に留まらず、具体的な施策に落とし込んだうえで提案があるのもとても助かります。実際それが効果につながっているのも大きいです。

大谷さん:アナグラムさんにお任せして大丈夫なんだなっていう信頼はそこですね。施策がダメだった時にもじゃあ次どうしようっていうご提案を考えてくれるので。より良くしていくために色々ご提案いただけるっていうのが、1番助かってるところだなと思いますね。

――良かったです。

石村さん:大学は志願者数という結果が見えるのは年に1回なので、普段やってることが果たして良かったのか悪かったのかっていう判断基準がなかなか持ちづらい。ですが、途中経過としてはオープンキャンパスの来場者数や資料請求数も追っています。特に今年度は広告の戦略を変えてもらった結果が出ているかなと思います。課題だった埼玉鳩山キャンパス(※)のオープンキャンパス集客も無事前年を上回ることができました。全体でもオープンキャンパスの参加者数は増えています。

※埼玉鳩山キャンパス:埼玉県比企郡鳩山町にある理工学部のキャンパス。敷地面積は東京ドーム8個分、約10万坪あり、研究施設が充実しています。

大谷さん:高校や塾の先生からの紹介も依然として重要ですが、それだけでは広がらない層にも広告でアプローチできています。特に「東京電機大学を知らなかった層」にリーチできているのは大きいですね。

――動画への取り組みついても伺いたいです。動画は自ら作成されていると伺い驚きました!

大谷さん:映像は、ただ撮るだけでは伝わりません。冒頭の数秒で目を引く工夫や、メッセージを字幕でしっかり示すなど、細かい部分まで意識しています。単なるインタビュー映像よりも、見た人の印象に残ることを意識して取り組んでいます。アナグラムさんの定例会のレポートも活用しています。広告で広く見てもらうことでデータを貯め、受け入れられやすい動画の傾向を見ながら作っています。

石村さん:学生が楽しそうに研究している姿を映すことで、「自分もここで学んでみたい」と思ってもらえるようにしています。大学生活の雰囲気を感じてもらえる映像づくりを意識していますね。

大谷さん:動画作りにも定例会でのクリエイティブごとの報告は参考にさせてもらってますね。こういうテイストがやっぱり受けるんだとか、ちょっとこれはやっぱり面白くなかったかなとか。また、先日アナグラムさんに広告用の動画を作っていただいたのですが、動画を配信面の制約の中で見やすくしたりクリック率をあげたりするノウハウが蓄積されていて。そこはアナグラムさんにお願いしてよかったなと思いました。

――デザイナーがCTRや最終的なCVRまでを見据えた上でのクリエイティブ制作を行っているのは弊社の特徴の一つですね。

石村さん:特に教育業界だと、多数を出してどれかが当たるというよりは、クリエイティブ一つにしても質を重視して作っていただけるというのはいいのかなと思いますね。

――学生の方々も発信に関わっているそうですね。

大谷さん:はい。映像制作やSNSでの発信に協力してくれる学生が複数いて、それぞれが得意な分野を活かして取り組んでくれています。デザインや編集に強い学生もいて、私たちでは思いつかない切り口や視点を持ち込んでくれるのがありがたいです。

石村さん:同世代が発信するからこそ届く部分もあります。職員が発信すると「大学の広報」として受け取られがちですが、学生自身の言葉であれば、自然と身近に感じてもらえる。その等身大の声を広告で広げられるのは大きな強みだと思います。

――実際に数値として成果が出たクリエイティブの例はありますか。

大谷さん:今年度新設した「とんがりAO入試」のInstagram広告ですね。6万回以上閲覧され、その95%が非フォロワーから。リンクのタップも多く、保存やフォローにもつながって、これまでにない成果でした。

※とんがりAO:一つの分野やことがらに情熱を持って取り組める“とがった”素養があり、それを生かして各学科に関連する分野で活躍することを願い、工学部で学ぶことを第1 志望とする受験生を募集する入試制度

石村さん:実際にAO入試の出願数も前年を上回りました。教育系ブロガーや塾の先生に「東京電機大学が面白い取り組みをしている」と取り上げてもらえたのも大きかったです。ただこの入試、実は志願者はもちろん増えればなと思いつつ、大学の認知拡大も目的なんです。特徴的な入試を世の中に広めることで、入試広報施策が単なる集客ではなく、大学全体の認知を広げる役割を果たしてくれていると思います。

広告を単なる集客ではなく“大学のコンテンツ”として活用

――ここまでさまざまな施策に取り組んでこられましたが、今後の展望についてもぜひお聞かせください。

石村さん:一番の課題はやはり「どの層にどう認知を広げていくか」だと思っています。いかに東京電機大学の存在を知ってもらうか。そこがスタート地点になります。もちろん数をただ増やすことが目的ではなく、きちんと大学の魅力を伝えて、選んでもらえるようにしたい。そのために研究や価値の部分をしっかり発信していく必要があります。人口が減っていく時代に、単に数を追うのではなく、質を大事にしていく。そこが今後の方向性だと思っています 。

――その方向性を目指して、Web広告を通じたお力添えが引き続きできればと思います。

石村さん:今後は各チャネルのデータを体系的に評価していきたいですね。各チャネルの志願者の動きを拾って出願まで追えれば、戦略の仮説が立つじゃないですか。コンテンツ作りや個々の施策を打っていくことはリソースがあれば可能です。ただ、それはあくまでも手段なんです。そうではなくて、宣伝の戦略やターゲットをしっかりデータを元に策定していく。1回データを体系的に整理・分析して抜本的な変革をやった方がいい段階にきていると思います。

大谷さん:チャネルの評価方法としてアンケートも検討していたのですが、例えばアンケートで「どこから電大を知りましたか?」と聞くとして、いろんな選択肢の中に広告があっても、イメージがつかないと思うんですよね。だから10人ぐらい集めて、じっくりインタビューをして聞いてみるとか、そういうのもありかなとちょっと個人的に思ってるんです。そのあたりのインタビュー方法や、やり方なども今度お聞きしたいです。

――ソーシャルリスニングやインタビューをやっているクライアントさんも多くいらっしゃいます。貴学の場合は、学生さんに聞いてみるのが良いかもしれないですね。

大谷さん:あとは、SNSもますます重要になってくると思います。動画や学生目線で発信する等身大の情報と広告を組み合わせて、より多くの高校生に届く仕組みを作っていきたいですね。現状の課題としては、東京電機大学をまったく知らない人でも気軽に見れて良さが伝わる動画が出せるようにしたい。来月からそのための新しいプロジェクトもはじまります!

――実務のリアルなお話を伺えて、大変参考になりました。貴重なお話をありがとうございました!

- Voice Of AdOps担当者の声

-

オリジナルのコンテンツやユニークな企画にあふれたクライアントさまです。そのいいところを広告運用の立場からどう伝えられるか?といった目線で、高校生の3年間の時間軸を意識しながら、ターゲットに着実にミートしていく広告配信を心がけています。

教育機関における広告運用では、志願者数といった成果指標が「年1回の結果」でしか現れないため、集客の最中には手応えを感じにくい構造的な難しさがあります。しかし、資料請求やオープンキャンパス参加といった中間指標の設計と検証を行うことで、運用改善とクライアントさまのコミュニケーションに役立てています。

また、特に印象的だったのは、広報チームの皆さまが広報施策を「単なる集客方法ではなく、大学の価値を伝える手段」として主体的に捉えていたことです。動画制作や学生主体の発信、学内コンテンツの活用など、広告以外の土台があったからこそ、設計や改善提案が深まったと感じています。

今後もターゲティング・ファネル設計・配信タイミング・広告内容を最適化しつつ、新しい切り口を探し続けることで今後も広報活動全体の伴走者でありたいと考えています。