複数の改善施策を準備して臨んだクライアントとの広告運用のミーティング。「提案内容も良いし、手応えはきっと悪くないはず…」と思っていた矢先、クライアントからこんなフィードバックが。

「何から手をつけたらいいのかわからないので、整理してほしいです」

「この施策って、結局何のためにやるんでしたっけ?」

「こちらにも色々事情があるので、今すぐ実施するのは難しいですね…」

思わず肝が冷える言葉の数々。 実はこれ、筆者自身が実際に経験したエピソードです。

以前は社内メンバーとのやりとりがメインだった筆者ですが、ここ数年でクライアントと直接やりとりする機会がずいぶんと増えました。先方から提案を喜んでもらえることもあれば、反応が芳しくないときもあります。ミーティングの後になって「あの反応は何か引っかかっていたのかも…」と気づいたり、「もっと良い伝え方があったな」と反省することもしばしば。よく振り返ってみると、提案が通らない理由は内容の善し悪しだけではないということに気づきました。

- 着手すべき施策の優先度が曖昧

- 施策を出すタイミングが相手の状況と合っていない

- 伝え方が場面や相手に噛み合っていない

上の3ついずれかの視点が欠けていると、どれだけ良い提案でも採用には至らないのです。

本記事では、提案に自信が持てない方やクライアントとのやり取りに不安がある方に向けて、信頼される提案に欠かせない3つの視点を、実例を交えて解説します。

目次

信頼される提案に欠かせない3つのポイント

自身の経験や社内で見聞きしたエピソードに基づき、現場で「あるある」な3つのケースを通して、提案のポイントを解説していきます。

提案のポイント①:施策の優先順位を定め、判断負荷を下げる

提案において重要なのは、施策の優先順位を明確にすることです。その際に基準となるのが、改善インパクトの大きさと実行のしやすさ(工数の少なさや社内調整のしやすさ)の2軸です。

上の「BEFORE」の例のように改善施策を羅列するだけでは、優先度がわかりにくいですよね。「まずは工数負担が少なく、改善インパクトの大きい3案から進めていきましょう」といったように、優先順位を提示することによって、クライアント側の判断負荷を大きく下げることができます。

また、その施策の実行者がクライアント側なのか、広告運用(マーケティング)担当側なのか不明瞭な場合も、判断を迷わせる要因になります。あらかじめ分担や進め方を明確にしておくと、提案内容を受け入れてもらいやすくなります。「ここまでは弊社、これ以降はお願いする」といったように、リソース状況や対応範囲を確認しながら、実現可能な形に落とし込むことも重要です。

施策の優先順位に悩んだときは「改善インパクト×工数」の4象限マトリクスに当てはめて考えてみるとわかりやすいでしょう。

たとえ工数がかかったとしても、改善インパクトが非常に大きい施策であれば、実施してみる価値は高いです。段階的に進めたり小規模にテストするなど、相談しながら進め方を模索していけるとベターです。

提案のポイント②:相手の都合や状況に備える、好機を逃さない

どれだけ良い施策でも、提案のタイミングを見誤ると空回りしてしまうことがあります。たとえば、広告の成果が不安定な時期、クライアント側で予算・リソースが逼迫している状況、期末などの時期などにおいては、大規模な施策や中長期戦略はなかなか受け入れられにくいものです。

同じ内容の提案でも広告成果が著しく悪化していたり、期末などの状況下では承諾がしにくいでしょうし、「それよりもまずは目先の広告の成果改善に注力してほしい…」とネガティブな印象を持たれてしまう可能性もゼロではありません。

「なら状況が悪い時は何も伝えない方がいいのか」というとそうではなく、今は提案が難しい施策であっても、まずは情報共有くらいの温度感で伝えておくのも有効です。なぜかというと、しばらく経った後にクライアント側から「追加の予算が確保できそうなので、先日の施策を前向きに検討できそうです!」と声をかけてもらえるケースもあるからです。次に備えた一手として先に共有しておくことで、早い段階から準備もスムーズに進めやすくなります。

また大事な連絡や確認事項は、オンラインで流れていかないように対面で直接伝えるようにしたり、先方が多忙な時期を避けて落ち着いて連絡を見られるタイミングで連絡するなど、ちょっとした配慮や心遣いも大切にしていきたいですね。

提案のポイント③:自分本位ではなく”相手本位”の伝え方に

そして、意外と盲点になりがちなのが「伝え方」です。

クライアント側もフォームに課題を感じていたとしても、実行にリスクやコストが伴う提案には慎重になるものです。「AFTER」の例は実際の事例が添えられていてリスクにも配慮されており、「それならやってみようかな」という気持ちになりますよね。このように、提案に至った背景・具体的な根拠や理由をセットで伝えることが、納得感を生む鍵になります。

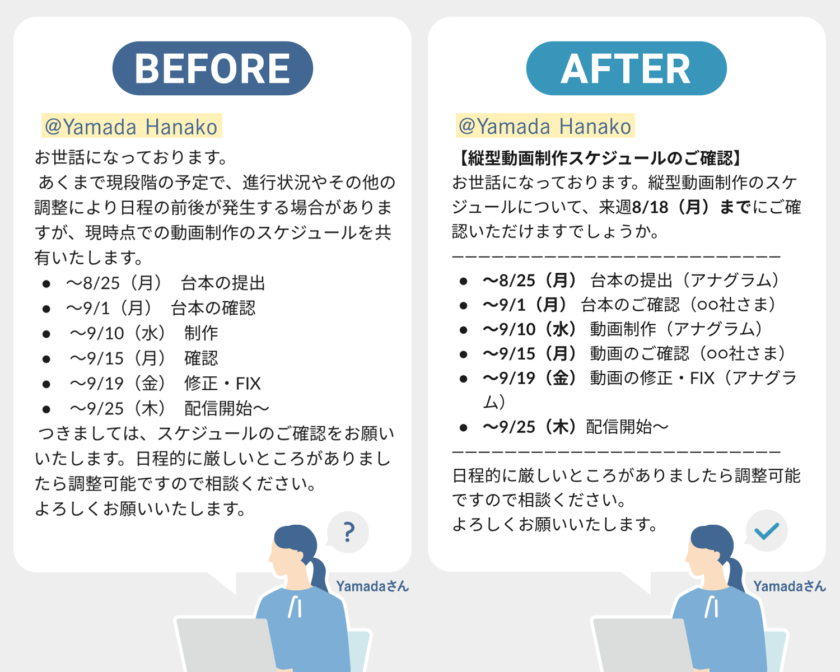

また連絡する際の文章や資料の見せ方も重要なポイントです。内容がどれだけ素晴らしくても、多忙なクライアントがパッと見て理解できないものだと、確認の優先順位を下げられてしまうかもしれません。

「BEFORE」の例は最後まで読まないと内容が伝わりにくく、「確認」が誰の担当なのかも不明瞭です。一方で「AFTER」の例は冒頭に表題や締め切りが書かれており、「スケジュール確認依頼」だということがわかりやすく、相手に負荷をかけない伝え方になっています。緊急の用事だったら直接通話したり、ログとして残しておいた方が良さそうな内容だったら文章に起こすなど、目的によってツールを使い分けることも大切です。

ちなみに筆者は人前で話すのがあまり得意ではありません。「ちゃんと喋らなきゃ」と思えば思うほどガチガチに緊張してしまうタイプで、対面での提案も苦手でした。

これは社内のメンバーが共有していた知見ですが、「自分に意識を持って行かずに相手に意識を持っていく」「完璧な喋り方じゃなくていいから、相手に理解してもらおうという気持ちに重きを置く」ことを意識するようにしてから、少しずつ気持ちが楽になっていきました。スピーチのように一方的ではなく、会話の延長のようなスタンスで臨むと、肩肘を張らずに話せることにも気づきました。

ときには理路整然とした簡潔な伝え方よりも、熱量や感情のこもった伝え方の方がクライアントの心を動かすこともありますし、「整理しなくていいからとにかく早くアウトプットがほしい」といったように、丁寧さよりもスピード感が求められる場面もあります。

クライアント側の担当者にもさまざまな性格やタイプの方がいます。大切なのは自分本位ではなく、相手の言葉の奥にある意図をくみ取り、その時々に合わせて相手本位で柔軟に対応できること。それが信頼関係を深める近道だと思います。

一方通行ではなく、受け取ってもらえる提案を

おさらいですが、本記事でお伝えしたかった提案時のポイントは、以下の3つです。

ぜひ提案を考えるときの視点として、頭の片隅に置いてもらえると嬉しいです。

- 施策の優先順位を定める:改善インパクトが大きく実行のハードルが低い施策か?

- 相手の都合や状況に備える:クライアントが提案を受け入れやすい状況や時期か?

- 伝え方を工夫する:相手にとって理解しやすく、納得できる形で伝えているか?

決して最初から派手で大きな提案をする必要はありません。小さな提案の積み重ねが信頼を生み、やがて提案の幅や実行の選択肢も広がっていくはずです。

クライアントと私たちの共通のゴールは、「商材やサービスの成果を伸ばすこと」。自分本位になっていないか、クライアント視点が抜けていないか、迷ったときはその原点に立ち返るようにしています。私自身まだまだ試行錯誤の毎日ですが、一緒に受け取ってもらえる提案を心がけていきましょう。